免疫タンパク質の不安定さが、自己免疫疾患のかかりやすさに関係 定説とは異なる発症機序の可能性

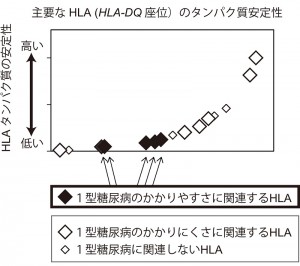

欧米人、日本人集団が持つ主なHLA遺伝子型(HLA-DQ座位)が作るHLAのタンパク質安定性を測定した結果。各HLAタンパク質は安定性の増加の順に横軸に、各HLAタンパク質の安定性(相対値)が縦軸に示されています。1型糖尿病のかかりやすさに関連するHLA遺伝子型は安定性が顕著に低いHLAタンパク質を作ること、これに対して、1型糖尿病のかかりにくさに関連するHLA遺伝子型のほとんどは安定なHLAタンパク質を作ることが分かりました。

© 2014 宮寺 浩子

1型糖尿病などの自己免疫疾患は、体の免疫システムが自己の組織を異物(病原体など)と認識して免疫応答することにより引き起こされます。自己の組織か否かの認識に関与する分子として、ヒト白血球抗原(HLA)と呼ばれるタンパク質があります。HLA遺伝子の多型(遺伝子の配列が個人間で異なる部分)は1型糖尿病などのさまざまな自己免疫疾患に強く関連します。しかし、HLAが自己免疫疾患発症に関わる仕組みは十分に解明されていません。

今回、東京大学大学院医学系研究科の宮寺浩子助教(研究当時)、徳永勝士教授らの研究グループは、HLAタンパク質の安定性を大規模に解析し、1型糖尿病のかかりやすさに関連するHLA遺伝子型が、安定性が顕著に低いHLAタンパク質を作ることを見出しました。

従来の研究では、HLA遺伝子多型と自己免疫疾患との関連はHLAタンパク質のペプチドとの結合のしやすさによって説明されていますが、実際の発症機序については不明な点が多く残されています。本研究で得られた知見は、自己免疫疾患発症の過程に、これまでの定説とは根本的に異なる発症機序が働いている可能性を示唆します。研究グループでは、この成果を糸口として、自己免疫疾患発症機序の根幹について、さらなる解明に取り組んでいます。

プレスリリース [PDF]

論文情報

Hiroko Miyadera, Jun Ohashi, Ake Lernmark, Toshio Kitamura, Katsushi Tokunaga,

“Cell-surface MHC density profiling reveals instability of autoimmunity-associated HLA,”

The Journal of Clinical Investigation Online Edition: 2014/12/9 (Japan time), doi: 10.1172/JCI74961.

論文へのリンク(掲載誌, UTokyo Repository)