食道癌を簡便に診断できる蛍光試薬を開発 食道癌で活性が高まっている特定の酵素を発見

蛍光試薬を用いた癌の検出

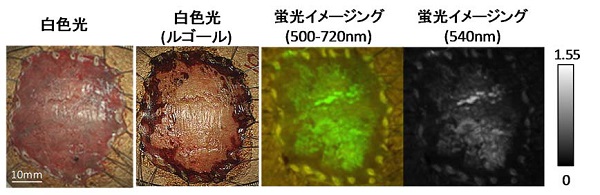

肉眼では、癌の範囲は不明瞭です(左図)。ルゴールという特別な色素をスプレーすると、癌のない部分は茶色く染まりますが、癌の部分は染まりません(左から2番目)。臨床の現場ではこの色素を使って癌をみつけています。ただし、この色素は刺激性が非常に強く、苦痛を伴う検査になってしまいます。一方、蛍光試薬を散布した10分後の画像(右から2番目と右図)では、はっきりと緑色の蛍光が得られます。この蛍光試薬はルゴールとは異なり、刺激性をほとんどもたないため、苦痛のない検査が受けられます。

© 2016 小野山 温那

東京大学大学院薬学系研究科・医学系研究科の浦野泰照教授らの研究グループは、食道癌にスプレーすると数分で蛍光を発する試薬を開発しました。本試薬は、通常の内視鏡検査では発見が難しい早期食道癌の新たな診断技術として期待されます。

研究グループはこれまで、癌細胞で活性が上がっている特定の酵素の働きによって蛍光性へと変化する試薬を開発し、人工的に癌細胞を移植した動物にスプレーすることにより、本試薬が機能することを証明してきました。しかし、ヒトの癌の性質は極めて多様であり、実際のヒトの組織で本当に効くるかどうかはわかっていませんでした。

加えて、食道癌は他の消化管癌と比較すると進行がはやく、治りにくい癌ですが、早期に発見できれば良好な治療成績が得られています。しかし通常の内視鏡観察では早期発見が困難な場合が多いため、食道癌を迅速かつ的確に検出する新たな手法の開発が強く望まれています。

そこで、今回、研究グループは、東京大学大学院医学系研究科消化管外科学の瀬戸泰之教授らと共同して、食道扁平上皮癌に対して有用な蛍光試薬を開発しました。まず、さまざまな酵素を標的とした蛍光試薬のライブラリーを作製し、内視鏡検査の際に採取した、患者の組織の一部を用いて試薬の効果を確認したところ、DPP-IV 活性検出プローブが癌部位においてのみ蛍光を発することを明らかにしました。そこで本プローブを、ヒトの外科手術において摘出した組織や内視鏡治療において摘出した組織にスプレーしたところ、わずか数分で食道癌の患部のみを光らせ、周囲の正常組織と識別できることを明らかにしました。

本手法の活用によって、これまで発見が困難であった早期食道癌の診断率向上が期待できます。さらに、正確な範囲診断ができるようになることで、より根治性の高い内視鏡治療が期待できます。また現時点では、外科手術の際に、癌が取りきれたかどうかを評価する方法はありませんが、本プローブが手術中に使用できれば、癌の遺残を評価する新たな診断モダリティとして世界で初めての技術となる可能性があります。

現在、本蛍光試薬の臨床医薬品としての市販を目指し、プローブの有用性をさらに多数の症例で実証するとともに、体内での使用を目指して、東京大学エッジキャピタル(UTEC)からの投資を受けた五稜化薬株式会社と共同で臨床試験の適用に向けた準備を進めています。

「有機小分子蛍光プローブを用いて、癌を光らせるということが可能であったという結果は非常に価値があると考えています」と浦野教授は話します。また、瀬戸教授は、「癌がみえるという技術は、臨床の場においても非常に重要であり、新たな医療技術への応用の可能性が拓けます」と期待を寄せています。

論文情報

, "Rapid and sensitive detection of early esophageal squamous cell carcinoma with fluorescence probe targeting dipeptidylpeptidase IV", Scientific Reports Online Edition: 2016/06/01 (Japan time), doi:10.1038/srep26399.

論文へのリンク(掲載誌)