福島再生へ 農学系の研究者が叡智結集

東京大学大学院農学生命科学研究科が叡智を結集し、福島第一原発事故の被災地支援に取り組んでいます。「農業再生の糸口をつかみたい」。多彩な分野の研究者が震災直後にボランティアで立ち上がり、現地の住民と交流しながら現場主義で調査研究活動を進めています。

現地の役に立ちたい

「農に携わる研究者として、何か貢献したい、貢献しなくてはいけない」。2011年3月の東日本大震災と原発事故。放射線植物生理学研究室の中西友子教授のそんな思いは、日増しに強くなるばかりでした。「農業は福島県の主産業。農学系の教員はみんな同じ気持ちだったと思いますよ」。

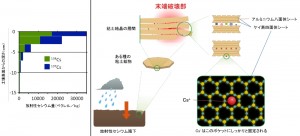

図1:多彩な調査研究のテーマ

「農」に関する多彩なフィールドでグループ調査を進めている。セシウムについて、土壌への吸着動態のほか、土壌から作物への移行、野生動物や家畜の汚染状況、山からの流出やキノコ類による吸収、水田での除染法の試みなどを研究している。©Riopopo

震災から約1か月後の4月15日。農学生命科学研究科の全教員に、長澤寛道研究科長(当時)から原発事故被災地支援の調査研究を呼びかけるメールが一斉送信されました。すでに個人的に動いている研究者も少なくはなく、すぐに50人以上が応じました。土、水、森、米、果物、魚、家畜などさまざまな角度から研究テーマを提案し合い、分野ごとのグループを形成。「放射能汚染からの農業再生」という大きな命題に向け、中西教授をまとめ役に農学生命科学研究科全体で連携して取り組む流れが一気に加速しました(図1)。

ボランティア精神でのスタート。研究費の確保は二の次、三の次で、可能な限り早く現地へと向かいました。現地の様子、放射能の分布などが刻一刻と変わる中で、より正確な事故の状況や実態を明らかにするためです。その後も各自がそれぞれ別の業務を抱える中、定期的に、継続的に、そして何よりも真摯に福島の現場と向き合ってきました。

放射性物質は土壌に吸着している

放射性セシウムの福島の土壌に吸着しやすい性質を確かめたことは、数ある成果の中でも特筆すべきことの一つです。「例えるならば、瞬間接着剤が付いた花粉のようなもの」と中西教授。事故直後に空気中を浮遊したセシウムは、福島の土壌に接するとすぐに表層で吸着し、その後植物に吸い上げられることはほぼありませんでした。

放射性セシウムは、今回の福島第一原発事故で放出された中で、現在から今後にかけて最も大きな影響がある放射性核種です。放射量が比較的多かったことに加え、その半分近くを占めるセシウム137の半減期が約30年と長いためです。半減期とは、放射性核種が半分に減少する時間で、放射性核種ごとに固有の値をとります。

農地環境工学研究室の塩沢昌教授がさっそくの現地調査で、セシウムの大半が土壌表面から5cm以内に分布し、特に細かい粘土質や有機物に吸着していることを明らかにしました(図2)。また、山地から水が流れ込む溜池の底の測定結果から、落ち葉に付着したセシウムは落ち葉の分解とともに土壌に吸着し、山からほとんど流出しないと考えました。

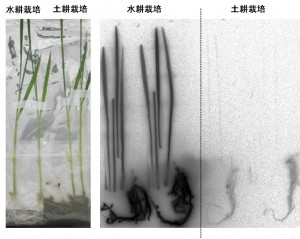

放射線植物生理学研究室の中西教授と田野井慶太朗准教授はアイソトープ総合センターの野川憲夫助教(当時)らと共同で汚染土壌を用いる実験もしました。土壌を洗浄してみると、1度目でセシウムの20%程度が流出したものの、2度目以降は流出をほとんど検出できませんでした。また、イネを水耕と土耕栽培で育てた場合のセシウムの吸収量の差を調べました。水耕では根が水に溶けたセシウムを吸収する一方で、土耕ではセシウムはほとんど吸収されないことが分かりました。土壌がある条件では、セシウムが土に吸着するからです(写真3)。調査結果を裏付けるように、2012年に福島県で生産されたコメの全袋検査でも、検査した米袋の99.8%から全く放射能が検出されませんでした。

写真3:イネによるセシウム吸収の、土耕と水耕の比較

土中に根が伸びた土耕のイネは、土壌やその上に溜まった水にセシウムが含まれていても吸収しなかった。一方で土を使わない水耕のイネは、根が触れている水に含まれているセシウムを吸収した。

© Natsuko I. Kobayashi.

セシウムの土壌表面への吸着は、1986年のチェルノブイリの事故や、1960年代の核実験後の調査などでも知られていました。しかし粘土が多い福島の土壌では、「吸着の速さも強さも予想以上だった」と田野井准教授は言います。

中西教授はセシウムについて、「土壌から水を通じての流出と拡散や、生物濃縮などの動きはほとんど示されない」と、かつての公害病の原因となった水銀やカドミウムなどの重金属汚染との違いを強調します。対策を取るためには、まず相手を科学的に知ること。分布と動きを確かめることで、具体的な課題や除染方法を検討する準備が整います。

現場主義で考える除染方法

研究グループの信条は「現場主義」。当初から一貫して、現地の生産者やNPO団体、地方自治体などの立場に寄り添ってきました。深夜まで議論しあったり、農家と一緒に田畑でクワを担いで汗を流したりするのも日常茶飯事でした。

だからこそ、除染方法も地力の低下を最小限に抑える方法を探求しています。土壌物理学が専門の溝口勝教授は現地のNPO「ふくしま再生の会」とともに、水田に水をひいて撹拌し、近くに掘った溝にセシウムが付着した細かい粒子を含む泥水を流し入れる方法を考えました。集まったセシウムは溝の底や壁にくっついてほとんど動きません。

農地とは生産現場。そして土壌とは長年かけて生成された貴重な生産資源です。厚く剥ぎ取って処分したり、高温や化学薬品で除染したりすれば、生産に不可欠な養分と微生物が田畑から失われてしまいます。生産者のことを考えればこそ、「大切な土壌を守らなくてはいけない」と強く思っているのです。

正確なデータを幅広く発信

こうした研究の成果や集めたデータは、一般向けにも幅広く発信しています。2011年9月から3-4か月ごとに開催してきた農学生命科学研究科主催の成果報告会も2013年12月で8回目となりました。農学生命科学研究科の様々な研究者が調査研究で分かったことを伝え、来場者の質問にも丁寧に答えています。

「より多くの人に、より正確なデータを」という思いから、2013年にSpringer社から出版した英文成果集(Agricultural Implications of the Fukushima Nuclear Accident)はオープンアクセスとし、4か月間に1万件ものダウンロードがありました。NHKブックスからも『土壌汚染―フクシマの放射性物質のゆくえ』(中西友子著)を出版しました。今後へ向け、国際社会の正しい理解を得るための情報発信と、次世代を担う学生たちへ向けた放射能関連の新しい講義や実習などの教育活動にも一層の力を入れているところです。

立ち返った農学の原点から福島の未来へ

幅広い情報発信ができた背景には、ボランティアベースゆえの「身軽さ」がありました。特に現地の関係者には最新データをいち早く説明し、信頼関係を一層深めてきました。研究者間でも「何か困った時には遠慮せず仲間に聞こうという雰囲気があった」と田野井准教授。研究科全体の協力関係が急速に深まっていったのは、全員が同じ思いを持っていたからです。

農漁業が自然環境の様々な要素と互いに関わり合っていること。そして研究が現場や生産者、消費者に直結するべきものだということ。「放射能汚染からの農業再生」という大きなテーマは、忘れがちだった農学研究の原点に立ち返るきっかけになりました。ボランティアベースだった活動は次第に研究費を受けるようになってきましたが、中西教授は「里山を大切にしてきた日本人の精神と、現場に役立つことを第一に考えるスタンスは、変わらずに貫いていきたい」と先を見据えます(写真4)。

福島県産の農作物の流通量は回復しつつありますが、消費者の漠然とした不安は簡単に解消しきれないのが現実です。また、土壌の放射線から現地の生産者が受ける影響などはまだ解明しきれていません。そして同時に、高齢化や後継者不足といった日本全体の農業が直面する課題もあります。これらを乗り越えるためには今後、より高度化した新時代的な生産システムの構築が求められるのかもしれません。

「福島の人が原発事故の影響を気にすることなく、本当の意味での『農業再生』に集中できる未来をつくりたい」と中西教授。専門家集団の思いを代弁し「継続してやり続けることこそが、私たちの使命です」と力強く話しています。

参考文献

中西友子著『土壌汚染―フクシマの放射性物質のゆくえ』(NHKブックス、2013年)

Tomoko M. Nakanishi & Keitaro Tanoi (eds.) Agricultural Implications of the Fukushima Nuclear Accident, Tokyo: Springer, 2013.