原子力災害と復興を新たな学びに 東日本大震災から11年を経て、福島県と全学協定を締結

2012年10月、福島県飯舘村を訪れ、放射性セシウムによる農地の汚染状況について農家から説明を受ける東京大学農学部の学生たち 写真提供:溝口勝教授

11年目の福島で、大学ができることは何でしょうか?

東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生から11年たった2022年3月、東京大学は福島県と全学の包括連携協定を締結しました。都道府県との全学レベルの連携協定締結は、2018年の三重県に続き2件目です。震災直後から、東京大学では様々な分野の研究者が福島県に赴き、地震・津波・原発事故の複合災害で甚大な被害を被った浜通り地域の支援や研究を行ってきました。

今回の協定を通じて、エネルギーや農林水産業分野でのプロジェクトや、人材育成や災害の教訓の伝承など「復興知」を活用した研究・教育活動がさらに活発化することが期待されます。中心的な役割を担う教員や研究者4人に、福島に関わったきっかけやこれまでの活動、そして今後の取り組みについて聞きました。

溝口勝 農学生命科学研究科教授

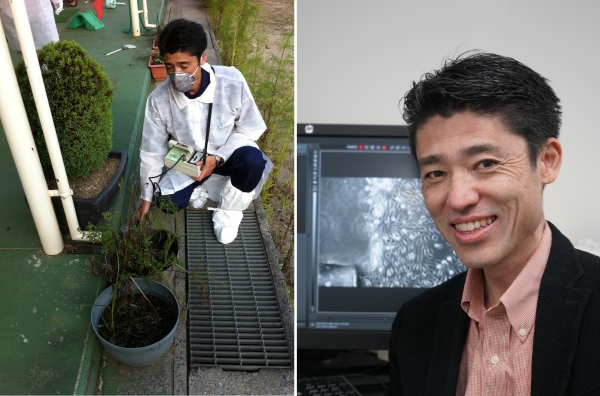

飯舘村の山中に設置したセンサーを通じ、温度、湿度、動物の出現状況をリアルタイムで把握する溝口勝先生

原発事故の後、中山間地域フォーラムのシンポジウムで「飯舘村の土は今」という題で講演するよう頼まれたのが、福島県飯舘村に関わったきっかけです。現地を見ずに講演はできないと思い、2011年6月に初めて訪れました。他大学の友人と一緒に、道中で警察に何度も職務質問されながら、放射能汚染地域の奥へと入っていきました。地元農家や、NPO法人「ふくしま再生の会」の方々と出会ったことが、10年以上、僕を飯舘に向かわせる原動力になっています。

専門は土壌物理学で、水田や畑や土の中の水、肥料などの動きや熱の移動を研究してきました。国による除染では、機械で表土削り取りを行い、大量の廃土をフレコンバッグに詰めて仮置き場に積み上げていました。それに対し僕たちが考案したのが 「までい工法」です(までい(真手い)は飯舘村の方言で「丁寧に」「手間暇惜しまず」という意味)。汚染土を農地の傍らに埋設し、その上からきれいな土をかぶせるというシンプルな方法で、大量の廃土を出さずに、農家自身の手で、放射性セシウムの線量を100分の1から1000分の1に減らせました。

農学というと肥料や栽培技術を連想しがちですが、「農地の水の出し入れ」をいつでもできることが農業インフラの前提条件です。原発事故は、その農業の基盤を壊しました。基盤整備が復興にとって第一の課題ですが、そこに住む人々の生活をどう良くしていくかも農学の大切な使命です。

最近力を入れているのは農村地域の情報基盤整備です。コロナの影響でオンライン在宅勤務が進むなど、働き方が見直されてきていますが、地方では十分なインターネット環境は整っていません。今、飯舘村の山中にソーラーパネルを設置してカメラを作動させ、リアルタイムに画像を撮影して、山の中の温度、湿度、動物の出没をモニタリングしています。山に囲まれ携帯電話の電波も入らない場所の多い飯舘村は、若い人の多くは帰ってこないし農業以外の産業がない。このまま放っておくと消滅してしまうかも知れません。でも、飯舘村には都会にはない良さ、自然の中で生活する魅力がある。インターネットが整備されれば、都会で満員電車に乗って通勤しなくても、広い土地に住んで仕事をし、ちょっと空いた時間に山菜採りでもして天ぷらにして食べるという生活が可能です。政府の掲げるデジタル田園都市国家構想に先駆けて農村地域でICTや IoTを活用しながら農業や新しい産業を営み、そして心豊かな生活を楽しめるようなインフラ整備の農学をつくるのが僕の仕事だと思っています。

秋光信佳 アイソトープ総合センター教授

2011年夏、福島県南相馬市で放射線量を測定する秋光信佳教授(写真提供:秋光先生)

当時センター長だった児玉龍彦先生(現:名誉教授)に、南相馬市から放射能汚染の調査の協力要請が入り、初めて現地を訪れたのが2011年5月28日です。その後もセンターから約10名のチームで定期的に訪れ、放射線量測定、除染、地域住民への情報提供などを行いました。被災地には宿泊や食事ができる場所がなかったので、朝、東京で弁当を買い、往復で700~800キロを交代で運転しながら浜通りに入り、日帰りで戻ってくる形でした。

海外の事例を参考に手探りで調査や除染に取り組むうち、我々の様子を知った浪江町、広野町、楢葉町からも協力依頼が来ました。2、3年経つとノウハウが蓄積され、科学的なアドバイスができるようになりました。現在、私が担当する楢葉町は、福島第一原発から20キロ圏内にあり、国の避難指示が出た場所。2015年に住民の帰還が始まった前後の時期から、国による除染が適切に行われているかなど、市民の不安に応えるため自治体が立ち上げた除染検証委員会等の委員になり、町とのつきあいが続いています。

活動を通じて他大学や他機関の研究者と知り合い、単なる支援ではなく、教育・研究のシーズを得ることができました。2019年には、学内連携を深めるため「復興知アライアンス」を立ち上げ、2020年には教養学部の全学自由研究ゼミナールとして「福島復興知学」を開講し、教科書も出版しました。

今でも心に残っているのは、2012年2月に楢葉町の小学校に入ったとき、ランドセルが散乱したままになっていたことです。私は理科や科学が好きで研究者になりましたが、科学は使い方を間違えると非常に大きな災害につながることを痛感しました。

学生には、現地を見る重要性を伝えたい。福島の災害を知るには、文章、写真、映像に触れるだけでなく、現地で肌感覚を得ることが大事です。今も学生を浜通りに引率して、原発を視察し、語り部の人たちの話を聞く機会を設けています。教科書の背後にあるオリジナルな情報を知ることが大学での学びです。東京大学の学生の多くが都会育ちですが、日本の国土は圧倒的に地方が占めるので、そこでの学びをしてほしいと思っています。

開沼博 情報学環准教授

開沼博情報学環准教授(タイトル横画像は、2019年9月に広島県広野町で、前任校の立命館大学と非常勤を務めた京都女子大学の教員学生と一緒に稲刈り体験をした時の様子)写真提供:開沼先生

東日本大震災の前に、福島になぜ原発ができたのかを研究していて、2011年の1月に学際情報学府で修士論文を書き上げ、この「マイナーな問題」についての研究はある程度やりつくした気持ちでした。そこに3.11が起こって、福島と原発の研究者が他にほとんどおらず、災害が世界史的なものになったこともあり、研究を始めました。

福島では、ある面では非常に豊かな社会的ダイナミズムが生まれました。福島県の予算は震災後、ほぼ2倍で推移していて、いろいろな公共事業が生まれ、市民活動、住民活動にもその影響が落ちてきている。一方で、除染をめぐる不正の問題なども起きました。災害自体も、その後の復興のプロセスも現代社会において特殊な状況にあった。それらの事実関係を丁寧に記述していく中で、逆に普遍的な問題に突き当たっていると感じるようになりました。

例えば今、コロナの中で私たちが非常に困惑している科学技術と社会のコミュニケーションの問題、少子高齢化や地域産業の衰退など、グローバルに起こっていることをより濃縮した形で福島では様々な問題が起こってきた。震災から11年たって、大学として福島に関わるのであれば、普遍的な部分にこそ大きな意義があると思います。

また、高大連携を進めていくことが今回の福島県との連携では重要だと思っています。私自身は東大に来る前から、浜通りに住んでいる高校生と一緒にベラルーシに行ってチェルノブイリ原発事故後の現地の状況を見たり、100年かけて廃炉を進めるイギリスのセラフィールドにも行ったりしてきました。またこの4年間、「福島第一廃炉フォーラム」という住民間対話を促進するフォーラムに、総合プロデューサーという肩書で関わり、そこにも高校生セッションを用意して、東電、経産省などの責任者と高校生が直接議論をする場を作ってきた。中高生の段階からいろいろ仕掛けていくことで、都会に出て行っても何か関心を持ち、課題を解決する人材になっていく。その一部は地元に戻ってくるだろうと思います。

情報学環にも福島に興味のある大学院生が増えていて、福島県の職員や福島県への移住者が学んでいます。リモートで福島に住みながら授業を受けて修士号を取ることも、コロナ禍の中でできるようになった新しい学びかもしれない。こういうことが連携協定の下でもっと進められるかもしれません。

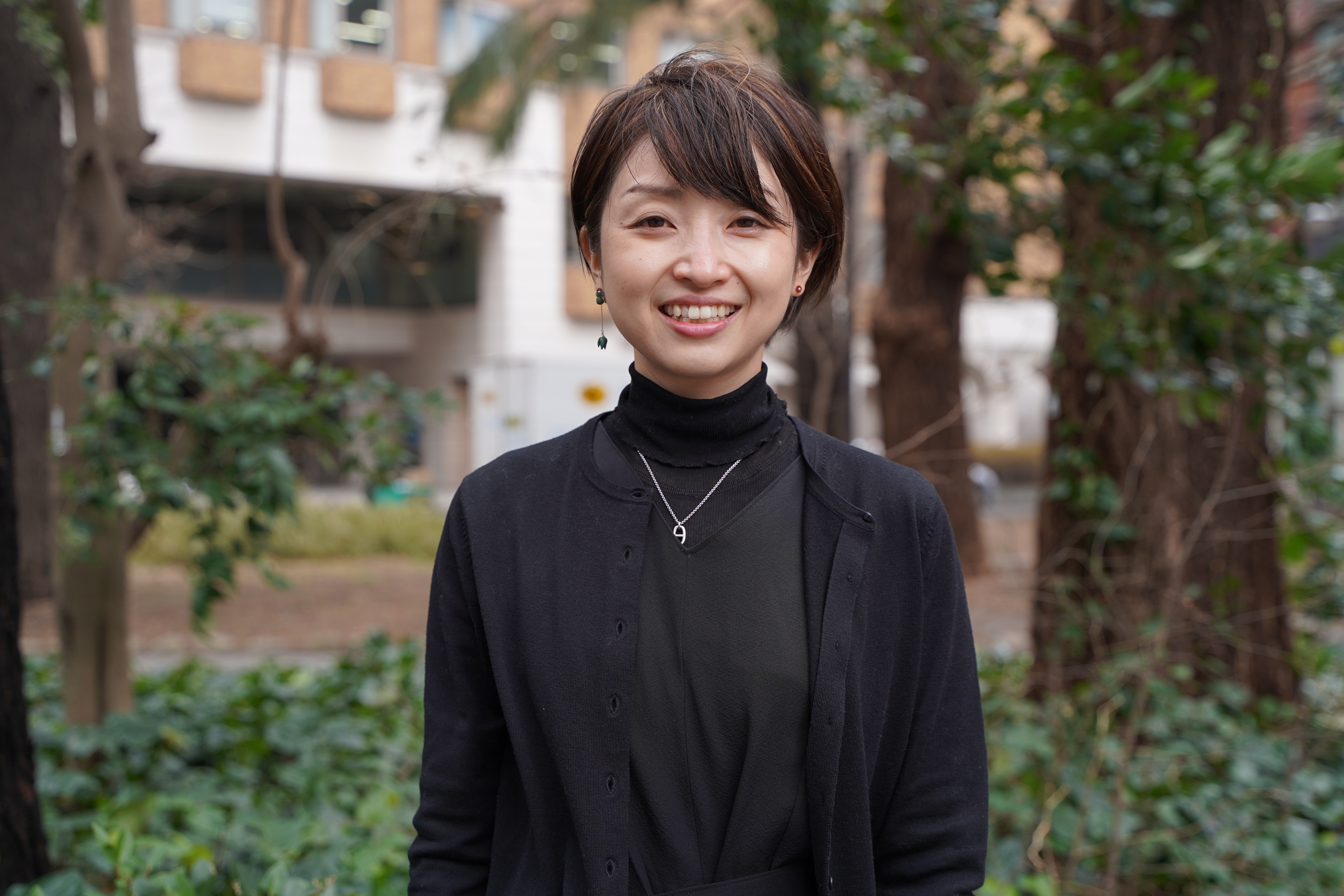

葛西優香さん(防災士、学際情報学府修士課程1年、2022年4月より福島県双葉町の東日本大震災・原子力災害伝承館に研究員として着任予定)

葛西優香さん

2018年6月に福島県浪江町で行われた防災キャンプの様子 写真提供:葛西優香さん

小学2 年生の時に、大阪府豊中市で阪神淡路大震災を経験しました。足音が聞こえた後に何かが襲ってきたような感覚で、最初はゴジラが来たと思いました。マンションの10 階の自宅はぐちゃぐちゃになり、タンスも全部倒れてきて。駐車場に降りた時に、同じマンションのいろんな方に「大丈夫?」に声をかけられて、すごく安心しました。東日本大震災が起きた日は、東京駅前のリクルートの本社ビルの31階で一社員として仕事をしていました。私は2 回目だったので冷静でしたが、周りの社員が泣き叫んで、上司が一人で逃げるのを見て、人は災害が起きたらこんな突拍子もない行動をしてしまうんだ、被災者として何かを伝えないといけないと思いました。そこでコミュニティーエフエム局の葛飾エフエムに入社し、行政や学校などと防災訓練を企画しました。街に私がマンションの住民に声をかけられて安心したような「共助」の部分が全然ないことに気づき、デベロッパーさんと一緒にコミュニティ形成のお手伝いをしました。また、理論立てて災害対策を立証していきたいと思い、大学院で防災エリアマネジメントを学びました。

2015年に、双葉郡浪江町の職員が立ち上げた一般社団法人まちづくりなみえの事務局次長の菅野孝明さんと東京で知り合い、意気投合しました。避難指示が解除された直後に初めて浪江町を回ったら、イノシシがうろつき、フレコンバッグはいたる所にあり、放射線防護のためマスクをしないといけない状態で、町民はどんな思いを持ってここに戻るのかなと感じました。それから浪江町に毎年通うようになり、菅野さんと一緒に、広場にテントを張り、そこで寝泊まりをして限られた物資で 2 日間過ごすという「防災キャンプ」を企画しました。東京など他地域から参加していただき、浪江の町も一緒に見て回りました。

伝承館(2020年に開館)の研究員としてやりたいのは、地域の災害対策を担ってきた町会や自治会組織が高齢化し加入率も下がる中、いったん人口がゼロになった浪江町や双葉郡の他の町で、どうやって主体的な防災組織が積み上がっていくのかを調べることです。あと、もともと町にいた人たちの町の記憶をきちんと残しておきたい。これからは移住者と元の町民の混じった町になっていくと思います。将来町が変わったときに自分の故郷だと思える何かを残しておく必要があり、それが何なのかを聴き取り調査したいですね。