「ホロニック・エネルギーシステム学寄附講座」(東京ガス株式会社)設置記者発表

「ホロニック・エネルギーシステム学寄附講座」(東京ガス株式会社)設置 |

東京大学工学系研究科における東京ガス寄附講座の開設について

-ホロニック・エネルギーシステムの実現に向けて-

東京大学大学院工学系研究科

東京ガス株式会社

東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻(以下東京大学)は、このたび未来型エネルギーシステムの研究を推進するため、東京ガス株式会社(社長:市野紀生、以下東京ガス)の寄附による「ホロニック・エネルギーシステム学寄附講座」を平成17年4月から3年間に渡り開設することと致しました。

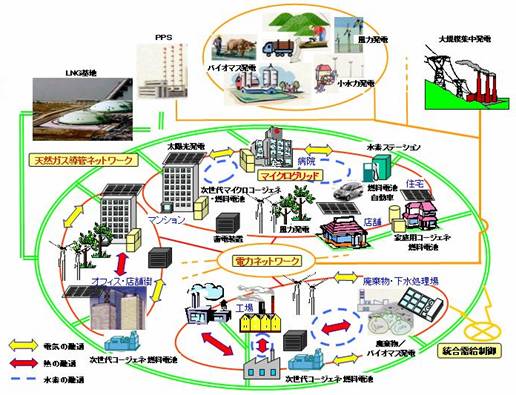

本寄附講座は、エネルギー安定供給・環境問題・経済成長のトリレンマを解決し、将来にわたって持続可能な社会への発展を実現するために、分散型エネルギーと全体システムとの最適な調和を図るホロニック・エネルギーシステム(注)の構築を目指すものです。具体的には、1.分散型エネルギーシステムの最適な導入規模・形態・運用等についての設計技術、2.コージェネレーションに加え、風力・太陽光・バイオマス等の再生可能エネルギー利用やエネルギー貯蔵、熱利用などのシステムを構成する要素技術について研究を行うものです。これによって、上記のトリレンマの解決に加えて、新しいエネルギービジネスの創出による地域経済活動の活性化・環境共生型ライフスタイルの啓発などへの貢献も期待されます。

東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻では、かねてより専攻横断型組織である超小型分散エネルギーシステムラボラトリの中核として、超小型分散電源・燃料電池等の分散型エネルギーシステム関連の研究を実施して参りました。また、21世紀COEプログラム(機械システム・イノベーション)や、大手重工重電4社との産学連携活動である持続的社会研究協議会等を通じて、長期的・大局的な視点から将来のエネルギーについて議論して参りました。こうした背景の中で、「集中と分散」、「大規模と小規模」、「エネルギー転換と利用」、「エネルギーユーザーの市場参加」といった幅広い視点でエネルギーシステム全体を俯瞰するホロニック・エネルギーシステム学講座が開設されることにより、一層の研究の発展が期待されます。

一方、東京ガスは、環境経営トップランナーとして、地球環境問題の改善に貢献することを理念に活動を続けてまいりました。本講座の活動に基づいて、省エネルギー・CO2削減を推進する総合的エネルギーサービスをご提供するための新たな分散型エネルギーシステムの構築を目指します。

東京大学と東京ガスは、今回の産学連携を契機として、この未来型エネルギーシステムの実現に向けての取り組みに邁進してまいります。

<「ホロニック・エネルギーシステム学寄附講座」の概要>

- 講座名称 : ホロニック・エネルギーシステム学(東京ガス)寄附講座

(Holonic Energy Systems Laboratory) - 設置場所 : 東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻

- 設置期間 : 平成17年4月~平成20年3月

- 寄附者 : 東京ガス株式会社(代表取締役社長:市野紀生)

- 担当教員 : 浅野 浩志(アサノ ヒロシ)東京大学教授

坂東 茂(バンドウ シゲル)東京大学助手

ホロニック・エネルギーシステムのイメージ

(注)ホロニック・エネルギーシステム

ホロニック・エネルギーシステムの語源である「ホロン(HOLON)」とは、英国の哲学者アーサー・ケストラーが1970年代に提唱した概念で、ギリシャ語の「ホロス(HOLOS)」(全体)と「オン(ON)」(個や部分)の合成語です。すべてのモノは、全体の一部分「構成要素」でありながら、それ自体がひとつの「全体」でもあるという考え方です。日本語には「全体子」と訳され、「個と全体の有機的調和」という意味で用いられています。その概念をエネルギーシステムに適用したものがホロニック・エネルギーシステムです。

「ホロニック・エネルギーシステム学寄附講座」の内容

(1)研究プログラム

供給サイドからエンドユースまでの個と全体が調和した最適エネルギーシステムの設計技術を確立する。分散型エネルギー資源の機能評価、統合制御された場合の電力系統への貢献度評価など、集中電源・エネルギーネットワークによる既存インフラと分散型エネルギー資源とを活用するエネルギー需給マネージメントの有効性を示す。

未来型エネルギーシステムを構成する要素技術である分散エネルギー資源・情報通信・制御技術等の研究を行う。

(2)教育プログラム

「分散型電源統合制御の効果」等のテーマを設定した教育を実施する。

(3)関連分野・産学共同体との連携

学内の機械系・システム系・電気系・エネルギー経済系等の専門分野、工学系研究科「超小型分散エネルギーシステムラボ」、21世紀COEプログラム「機械システム・イノベーション」、産学連携活動「持続的社会研究協議会」、そして学外組織との共同研究等の多様な連携を図りつつ、研究プログラムを進める。

(4)情報発信

学会発表・公開セミナー・シンポジウム等による情報発信を行う。