『水中を泳ぎ回る』分子集合体研究成果

『水中を泳ぎ回る』分子集合体

|

1.発表概要:

界面活性剤を溶かした水に、膜分子の原料である有機分子を油滴として垂らすと、油の表面からチューブ状の膜が生え、これが生長すると共に油滴が水中を自発的に泳ぎだすことを発見した。

2.発表内容:

アルカリ性の水溶液にオレイン酸を溶かしておき、そこに無水オレイン酸という油状物質(または無水オレイン酸を混ぜた油)を垂らすと、油滴の中にミクロな水泡ができ、これが一対の対流となって油滴内を循環するようになる。すると対流の湧き出し口からチューブ状の膜が形成され、それが勢いよく押し出されると共に、油滴は水中を這うようにその反対方向に動く(速度は100 ?m/s程度)ことを発見した。オレイン酸はアルカリ性水溶液中で、袋状またはチューブ状の会合体を形成することが知られている。従って、このチューブは、油滴内の無水オレイン酸がアルカリ性の水で加水分解を受け、オレイン酸となることで形成されたものと考えられる。なお、この対流は、油滴内部への水の取り込みを促進し、運動が加速されるという正のフィードバックループを形成する。また、水素イオン濃度勾配下の油滴は、低い濃度の方に向かうという走化性を示すことも分かった。

分子が分子間力で自己集合化し様々な構造体を作ることは、よく知られているが、このように化学反応と連動して動き廻るというのは、初めての例である。生物の運動のエネルギーは、ATPという分子が加水分解されたときに出る化学エネルギーを利用しているが、このように、水中で細胞膜の成分とよく似た構成する分子の原料からなる油状微粒子が、加水分解反応と連動して動く分子システムは、生物の運動の原始モデルとしても大変興味深い。

3.発表雑誌:

アメリカ化学会誌Journal of the American Chemical Society 誌の129巻30号(8月1日付)に掲載された。

Fatty Acid Chemistry at the Oil-Water Interface: Self-Propelled Oil Droplets

Martin M. Hanczyc, Taro Toyota, Takashi Ikegami, Norman Packard, and Tadashi Sugawara.

Journal of the American Chemical Society, 129 (30), 9386-9391 (2007).

特記事項

1)論文発表に先立ちアメリカ化学会の公式広報機関であるACS Weekly Press Pacで取り上げられた。

・ 7/18付けACS Weekly Press Pac(ACSオフィシャルプレス)における紹介記事の動画画像

http://www.youtube.com/watch?v=OandUMjhZ3g

2)イギリスの一般向けの化学週刊誌New Scientist誌のウェブサイトで紹介された。

・ New Scientist Tec (New Scientist誌のウェブサイト中のコンテント)における、紹介記事

http://technology.newscientist.com/article/dn12298-creeping-oil-might-propel-synthetic-life.html

4.問い合わせ先:

東京大学大学院 総合文化研究科広域科学専攻・複雑系生命科学研究センター

教授・菅原正

URL http://pentacle.c.u-tokyo.ac.jp

5.用語解説:

走化性:生物が特定の化学物質の濃淡に応答して運動の方向を変化させる性質

ATP: アデノシン三リン酸。生命の活動に必要不可欠な物質で、加水分解する際のエネルギーをタンパク質が働くエネルギー源としている。

6.添付資料:

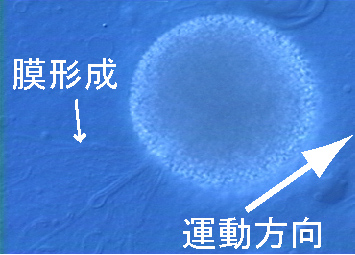

写真右上方向に進む脂質微粒子と、脂質微粒子の尾のように膜が形成される様子の光学顕微鏡写真。

7.背景説明

日本を含めた世界の生命科学には、ヒトゲノム解読が完了した2005年以降、ポストゲノム研究の潮流が起こりつつある。その中の一つに、生命誕生の謎を解き明かす研究がある。太古の地球において物質だけの世界から、如何にして最初の生命体(原始生命体)が誕生したかを、実験モデルを通じて明らかにしてゆくスタイルの研究は、まだ始まったばかりであるが、すでに、スイスのルイージ博士(現イタリア)のグループ、日本の菅原のグループ、アメリカのショスタク博士のグループがそれぞれ、遺伝子やタンパク質を持っていなくても、原料物質を取り込んで自己増殖する脂質のカプセルをつくり出すことに成功している。しかし、物質だけの世界において原始生命体が生き続けるには、自己増殖と共に、自ら餌を求めて動き回り、排泄物や危険物質から逃れるという運動ができることが必須である。しかしながら、自発運動については、未だ有力な実験モデルがなかった。このほど、東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻の菅原正教授、豊田太郎博士(現千葉大助教)は、同専攻の池上高志准教授、イタリア・プロトライフ社のハンクヂック主任研究員らとともに、自ら這いずり廻る分子集合体を創出した。この分子集合体(油滴)は、粒径が数百マイクロメートル程度で、原始生命体をつくる膜の構成成分として考えられている高級脂肪酸由来の脂質の原料(無水オレイン酸)で出来ている。これを水素イオン濃度が調製された界面活性剤の水溶液(pH 11)中に加え、顕微鏡下で観測した。まず、油滴内部で多数の、ミクロな水泡が形成され、それらが一対の対流にのって油滴内部で周回を始める。すると、対流の湧き出し口から、膜分子原料の加水分解により生成した膜分子(オレイン酸)からなるチューブ状の膜が勢いよく押し出され、さらにそれに伴って、それとは逆の方向へ、油滴が這いずり廻ることが見つかった。

今回、観測された現象は、分子集合体を構成する膜原料分子が加水分解されることが運動の起点を与えている点で、現在の細胞がATPと呼ばれるエネルギー物質を分解して運動しているのと良く似ているといえる。また、この油滴は、環境中の水素イオン濃度の高低に応答するように運動の方向を変化させることがわかり、原始的な化学走性(走化性:生物が特定の化学物質の濃淡に応答して運動の方向を変化させる性質)を示す。以上の実験結果は、原始細胞の運動モデルとして極めて重要である。