東京大学大学院新領域創成科学研究科記者会見「『大学院新領域創成科学研究科の創立10周年を迎えて』及び『核融合研究教育プログラムの新設』」の開催について記者発表

東京大学大学院新領域創成科学研究科記者会見

1.発表日時:2008年10月3日(金)14:00~15:00

2.発表場所:東京大学工学部2号館新館3階33B1号室

(電気系工学専攻会議室3)

本郷キャンパス:文京区本郷7-3-1

3.プログラム

①『大学院新領域創成科学研究科の創立10周年を迎えて』・・別紙1

②『核融合研究教育プログラムの新設』・・別紙2

4.問い合わせ先:(記者会見について)

東京大学柏地区事務部新領域担当課総務係

別紙1

1.発表タイトル:「大学院新領域創成科学研究科の創立10周年を迎えて」

2.発表者:雨宮慶幸 大学院新領域創成科学研究科長

3.発表概要:1998年に「学融合を通じた新たな学問領域の創成」を目指した教育・研究を目的として大学院新領域創成科学研究科を創立し、今年で10年を経過したという節目を迎え、これまでの総括と今後の構想について発表する。併せて10月17日(金)に行われる「東京大学大学院新領域創成科学研究科創立10周年記念行事」のアナウンスを行う。

4.問い合わせ先:(記念行事について)

東京大学柏地区事務部新領域担当課総務係

別紙2

1. 発表タイトル:

「核融合研究教育プログラムの新設」

2. 発表者:

小川雄一教授(大学院新領域創成科学研究科先端エネルギー工学専攻)

3.発表概要:

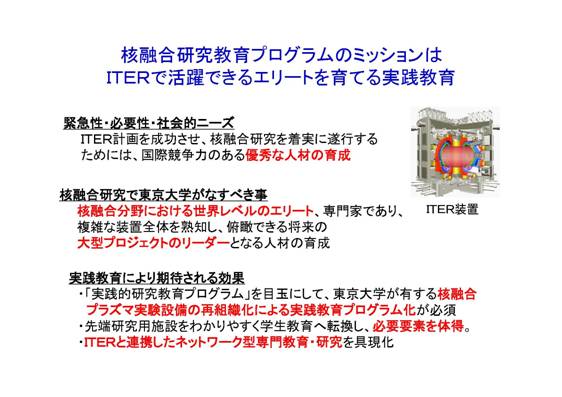

国際熱核融合実験炉ITER計画がスタートし、核融合研究は新たな開発段階を迎えております。地球環境に優しく、人類恒久のエネルギー源となりうる核融合の研究開発を推進すべく、東京大学では世界に先駆けて、若手研究者の継続的な育成を目指した斬新な核融合研究教育プログラムを新設しました。

4.発表内容:

プラズマ核融合研究は、その原理的検証が進む中、より高度で広範な基礎学術を必要とする広大な学問領域を形成しつつあります。たとえばフランスに建設が決まった国際熱核融合実験炉ITERは30年にわたる巨大プロジェクトであり、これを成功させるためには堅固な学術基盤、広範な学際的ネットワークおよび長期的人材養成のシステムが必要です。そこで我々は、東京大学が有する重厚な知的ストックおよび最先端の研究設備を再構築し、基礎研究の分野で学界をリードする研究プロジェクトと、これに融合した総合的かつ先進的な教育を実施するために、新領域創成科学研究科基盤科学研究系の先端エネルギー工学専攻と複雑理工学専攻とが中心となって、「核融合研究教育プログラム」を平成20年度からスタートさせました。

プラズマ核融合研究は、約50年の歴史をもつ比較的若い分野でありますが、物理学、宇宙・天文学、原子力工学や電気工学など極めて広範な分野と関連する複合的科学技術です。東京大学は、この分野の萌芽期から積極的に研究・教育に取り組み、基礎研究および人材育成の両面で重要な役割を担ってきました。これを可能としたのは、本学が総合大学として築いてきた洗練された教育プログラム、さらに先進的で独自性の高い研究プロジェクトを推進することで創出された高度な研究・教育の場であるからです。本教育プログラムは、東京大学が柏キャンパスにおいて展開している核融合エネルギー開発に向けた知の冒険プロジェクトを、より高度な「人材育成」を主眼として再構築し、以下の点で世界に先駆けた研究・教育体制を実現しようとするものであります。

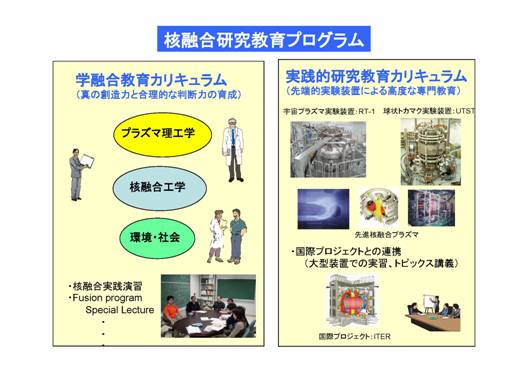

(1)物理学や工学に限らない広範な基礎学術を総合的に学べる「学融合教育カリキュラム」によって、真の創造力と合理的な批判力をもつ人材を育成する。

(2)先端的な研究プロジェクト(宇宙プラズマ実験装置RT-1や球状トカマク実験装置UTSTなど)により学融合的な研究フロンティアを創出し、高度でエキサイティングな「実践的研究教育カリキュラム」を行う。

(3)ITER計画など国際プロジェクトと連携し、開発の前線と学術の基盤とを双方向的に結ぶ人の循環を生み出し、開放的な研究教育環境を創る。

今後の核融合分野では、幅広い知識と豊富な経験に基づいたプロジェクトの中核を担える人材の育成が肝要です。大学における独創的な実験装置を用いた先駆的研究の現場では、教員が大学院生と一緒に装置全体を自らの手で工夫しながら設計・製作し、学術的な研究成果を挙げるべく努力しています。将来、ITER計画などを牽引する事が期待されるような人材は、若い時代のこのような幅広い知識と様々な創意工夫が求められる研究環境の中から育成されるといっても過言ではありません。核融合研究教育プログラムでは、大学における独創的な実験装置による先駆的学術研究を通して、核融合研究における学理追究や学術基盤の構築・体系化を目指すと共に、核融合開発における大型プロジェクトでの中核となる人材の育成を目指しています。

5.問い合わせ先:

東京大学大学院新領域創成科学研究科先端エネルギー工学専攻

教授 小川雄一

6.用語解説:

@プラズマ:原子や分子では、原子核のまわりを電子が周回しているが、数千度から1万度の高温になると、電子が原子核の周りを周回せず、自由に運動するようになる。このように電子と原子核がバラバラになり運動している状態をプラズマと呼ぶ。どんな物質も温度を上げるとプラズマ状態になるので、プラズマは、固体・液体・気体に続く「物質の第4の状態」とも呼ばれている。

@核融合:水素のような軽い原子核同士が融合する反応。核融合反応では、わずかに質量が軽くなり、それに相当するエネルギーが解放される。太陽や恒星は核融合反応で膨大なエネルギーを発生させている。

@国際熱核融合実験炉ITER計画:本格的な核融合燃焼実験を目指した国際共同プロジェクト。日本、欧州、米国、ロシア、中国、韓国、インドが参加し、南仏に2008年から装置の建設が開始され、2018年からの実験開始を目指している。

7.添付資料:

核融合研究教育プロググラム

URL http://www.k.u-tokyo.ac.jp/fusion-pro/

図:核融合研究教育プログラムでは「学融合教育カリキュラム」と「実践的研究教育カリキュラム」とを二本の柱としています。