東京大学生産技術研究所 応用化学分野合同記者会見のお知らせ研究成果

東京大学生産技術研究所 応用化学分野合同記者会見のお知らせ |

平成24年2月22日

東京大学生産技術研究所

東京大学生産技術研究所の応用化学分野における最新の研究成果3件をご紹介するため、合同記者会見を行います。

1.酸触媒で知られるゼオライトを塩基触媒に

-石油化学製品の再資源化にも期待- 小倉 賢 准教授

2.柔軟でタフな自己修復性ポリマー

-ゴム材料の長寿命化に期待- 吉江尚子 教授

3.目に見えない画像を繰り返し書き換え

-秘密保持や偽造防止に使える新材料- 立間 徹 教授

日時 平成24年2月22日(水)14:00~15:00

場所 東京大学生産技術研究所 総合研究実験棟(An棟)3階 大会議室(An301)

(〒153-8505 目黒区駒場4-6-1 駒場リサーチキャンパス)

お問い合わせ先:

東京大学生産技術研究所 教授 立間 徹

【概要】

1.酸触媒で知られるゼオライトを塩基触媒に

-石油化学製品の再資源化にも期待- 小倉 賢 准教授

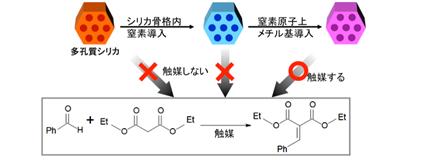

ナノメートルサイズの孔が規則的に並ぶゼオライト(図1)は、イオン交換や重金属の回収に使われ、石油業界では炭素結合(C-C結合)を切ってオクタン価を上げる「固体酸触媒」として盛んに使われている(図2a)。ゼオライトのこうした機能は、分子やイオンを取り込みやすい孔のサイズと、その表面が持つ「酸」としての性質によるものである。

東京大学生産技術研究所・小倉 賢(准教授)、杉野弘太郎、大矢延弘(大学院生)、吉江尚子(教授)は、このゼオライトに酸とは逆の「塩基」としての性質を与え、「固体塩基触媒」とすることに成功した。塩基としての性質は、酸とは逆に、炭素結合の生成に必須である(図2b)。さらに、塩基性部位にアルキル基を接合して無機-有機ハイブリッド材料とすることで、より強い塩基性の発現および塩基度の調整に初めて成功した。それによって、従来の塩基性触媒では実現できなかった、創薬にも使える重要な炭素結合生成反応の一つを行わせることができた。地球に豊富に存在する「地球に優しい」ゼオライトやシリカ(二酸化ケイ素)で、石油化学製品の再資源化をも実現する可能性が出てきた。

本成果は、アメリカ化学会誌Journal of the American Chemical Societyに掲載された("A Simple Modification Creates a Great Difference: New Solid-Base Catalyst Using Methylated N-Substituted SBA-15", vol. 133, p. 20030, 2011)。

図1 多孔質シリカへの窒素導入およびメチル基導入による塩基触媒特性向上

図2 酸触媒(a)および塩基触媒(b)

2.柔軟でタフな自己修復性ポリマー

-ゴム材料の長寿命化に期待- 吉江尚子 教授

東京大学生産技術研究所・吉江尚子(教授)、斎藤俊介(大学院生:当時)、大矢延弘(大学院生)は、実用的な強度と耐熱性を兼ね備えた自己修復性エラストマーを開発した。ここでいう自己修復とは、室温で自発的に修復することを指す。

これまでも加熱により修復する高分子材料は種々知られていたが、室温で自発的に修復する材料は非常に硬い、あるいは、非常に軟らかい高分子材料に限られていた。本研究では柔軟さと強靭さを兼ね備えた高分子材料で初めて、自己修復を実現した。この材料の物性は既存のゴム(エラストマー)材料に近く、自動車、医療品、電線被覆、日用品等、幅広い用途への応用が期待できる。

生物も物体も様々な外部ストレスを受けて、絶えず傷ついている。生物であれば、自己治癒能力により軽微な傷を回復し、長期にわたって生体機能を維持する。今回開発した材料は、自己修復性により性能を長期間、安定的に維持することができるため、製品の安全性向上や長寿命化、資源の有効活用につなげることができる。

本成果は、高分子化学の専門誌Polymerに掲載された("A Thermally-Stable Self-Mending Polymer Networked by Diels-Alder Cycloaddition", vol. 52, p. 6074, 2011)。

図1.自己修復性ポリマー

3.目に見えない画像を繰り返し書き換え

-秘密保持や偽造防止に使える新材料- 立間 徹 教授

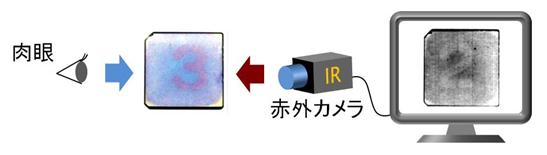

東京大学生産技術研究所・立間 徹(教授)と数間恵弥子(大学院生)は、「目に見えない画像」を表示するフォトクロミック材料を開発した。フォトクロミック材料とは、光によって色が変わり、画像表示や情報記録に使える材料のことである。

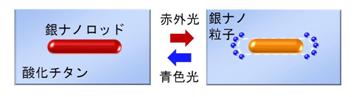

立間らは以前、ステンドグラスに使われる銀ナノ粒子と、光触媒に使われる酸化チタンを組み合わせることで、当てた光と同じ色に変化する「多色フォトクロミック材料」を開発し、注目された。本研究では、それを目に見えない赤外領域に広げ、肉眼では見えず、赤外カメラでのみ見える画像を描くことに成功した。目に見える画像を重ねることができるため、「目に見えるおとり画像」と「目に見えない真の画像」を表示することもできる(図1)。また、目に見えない二つの画像を重ね、3D映画鑑賞にも使われる偏光フィルターで見分けられるようにもできる。表示した画像は、消去して書き換えられる。この「赤外フォトクロミック材料」では、酸化チタン上の銀ナノロッド(棒状銀ナノ粒子)(図2)の光反応により、画像の表示・書き換えを行う(図3)。

秘密保持のできるリライタブルペーパーへの応用が期待されるほか、偽造防止用に使われるパスポートの蛍光画像やクレジットカードのホログラムの代替にもなり得る。

本成果は、イギリス化学会の速報誌Chemical Communicationsに掲載され、表紙にも採用された("Photoinduced Reversible Changes in Morphology of Plasmonic Ag Nanorods on TiO2 and Application to Versatile Photochromism", vol. 48, p. 1733, 2012)。

図1.赤外フォトクロミック材料による表示の例。目に見える画像と、赤外カメラでのみ見える画像を、重ねて表示できる。

図2.酸化チタン上の銀ナノロッド(原子間力顕微鏡像)。長さは数十~数百ナノメートル。

図3.酸化チタン上の銀ナノロッドの反応(模式図)。光によって長さが変化し、吸収する波長も変わる。