永青文庫所蔵史料(細川家文書)デジタル画像のWeb公開 ―熊本藩細川家伝来の室町幕府将軍、信長・秀吉等の古文書画像を公開― 研究成果

発表者

【東京大学史料編纂所】

尾上 陽介 所長(教授)

村井 祐樹 准教授

山田 太造 准教授

林 晃弘 准教授

発表の概要

東京大学史料編纂所は、公益財団法人永青文庫が所蔵する古文書の画像のWEB公開を開始しました。

公開を始めるのは熊本藩細川家に伝来した大名家文書で、全国的にみても規模が大きく、質の高いものとして知られています。今回の対象は、鎌倉・室町期、織豊期の中心的な部分と、江戸前期の一部で、大部分は国の重要文化財に指定されています。特に、肥後細川家の先祖とされる和泉上守護細川家の関係文書は、室町幕府の守護家のまとまった史料として貴重なものです。また、織田信長の発給文書は、一つの所蔵機関に伝来するものとして最多の点数であり、自筆であることが確実な唯一の文書が含まれています。

画像は史料編纂所の「Hi-CAT Plus」データベースから閲覧可能です。これにより、今後の研究の進展が期待されるのはもちろん、広く市民の方々にも、文書が持つ迫力を身近に感じていただくことができるようになります。なお、画像の掲載などを希望される場合は、利用規程のページをご参照ください。

「永青文庫」(東京都文京区)

図1:「織田信長自筆感状」

今回画像公開された文書のうちの一つで、天正5年(1577)の大和片岡城での細川忠興の軍功を賞したもの。本文書には添状があり、信長が自筆で与えたことがわかる。

発表内容

[1]永青文庫所蔵史料(細川家文書)の概要

永青文庫は、細川家に伝来する歴史資料や美術品等の文化財を管理保存・研究し、一般に公開している機関です。主要なコレクションの一つが、江戸時代の熊本藩時代より継承されてきた歴史資料です。特に古文書・古典籍は全国的にみても規模が大きく、質の高いものであることが知られています。東京都文京区の永青文庫に収蔵される分と、熊本大学附属図書館寄託分があり、調査が完了している後者だけで約58,000点を数えます。鎌倉・室町期、織豊期文書を中心とする266点は、2013年に国の重要文化財に指定されています。さらに、2025年3月に、文化審議会(文化財分科会)より、9,346点を追加で指定するよう文部科学大臣に答申がなされました。

[2]史料編纂所の調査・史料集編纂と史料画像のweb公開

重要な史料群であることから、史料編纂所では早くから古文書類を中心とする調査を行い、『大日本史料』各編の編纂に利用してきました。さらに、1969年からは、江戸時代前期の当主である細川忠興・忠利・光尚の関係文書を対象に、『大日本近世史料 細川家史料』を編纂しています(既刊29冊・続刊予定)。これらの編纂事業のため、1960年代からマイクロフィルムによる撮影を開始し、現在もデジタルカメラにより継続しています。

近年、史料編纂所では、「人文学・社会科学データインフラストラクチャー強化事業」(注1)など、研究データの共有化を目指す事業に積極的かつ継続的に取り組んでいます。これらの取り組みの一環として、このたび永青文庫所蔵の古文書の画像を、史料編纂所の「Hi-CAT Plus」データベース(注2)からWEB公開することになりました。永青文庫所蔵史料は膨大な史料群のため、まずは一部の史料の画像公開からスタートし、今後、画像数を順次増やしていく予定です。

[3]今回の公開対象史料

今回の公開対象は、鎌倉・室町期文書、織豊期文書の中心的な部分と、江戸時代前期文書の一部です。特に、肥後細川家の先祖とされる和泉上守護細川家の関係文書は、室町幕府の守護家のまとまった史料として重要なものです。当時の状態が残されているものも多く、古文書学的にも貴重です。また、重要文化財に指定されている59通の織田信長発給文書も注目です。そのなかには信長の自筆であることが確実な唯一の文書も含まれます。近世前期文書については、今回はごく一部ですが、これまで写真が掲載されたことがない細川忠興書状等の画像をご覧いただけるようになりました。

永青文庫所蔵史料は膨大であるため、原史料の管理番号を参照することが困難でした。データベースでは、熊本県教育委員会編集発行『細川家文書(中世篇)』(熊本県文化財調査報告第二十三集、1977年)、同『細川家近世文書目録(付「中世篇」補遺)』(熊本県文化財調査報告第二十九集、1978年)、熊本大学文学部附属永青文庫研究センター編『熊本大学寄託永青文庫資料総目録』(2015年)に基づき、古文書の目録情報を付与しています。また、熊本大学文学部附属永青文庫研究センター編『永青文庫叢書 細川家文書 中世編』(吉川弘文館、2012年)掲載のものは、同史料集の史料番号を注記し、利用者が容易に相互対照できるようにしています。

歴史上有名な人物の発給文書や、典型的な武家文書の画像を従来よりも手軽にご覧いただけるようになります。日本史の学術研究だけでなく、多くの方に親しんでいただけるものとなると考えております。学校教育や生涯学習などを通して、今後広く活用していただけることを期待しています。

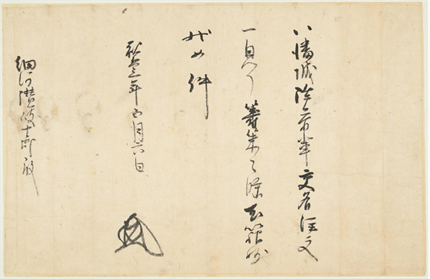

図2:足利義詮感状 南北朝時代の観応3年(1352)5月の山城国八幡城の戦いにおける細川頼有の策略(「籌策」)を、足利義詮(足利尊氏の三男で、のち二代将軍)が「神妙」であると称えたもの。

〈研究助成〉

本研究は、科研費「史料データセンシングに基づく日本列島記憶継承モデルの確立」(課題番号:24H00011)、「日本近世史料学の再構築 ―基幹史料集の多角的利用環境形成と社会連携を通じて」(課題番号:22H00692)、「コンテキストに応じた人文科学データパッケージ化に関する研究」(課題番号:20H00010)、およびJSPS人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進事業(JPJS00319217592)、JSPS人文学・社会科学データインフラストラクチャー強化事業(JPJS00320231001)の支援により実施されました。

〈用語解説〉

(注1)人文学・社会科学データインフラストラクチャー強化事業

史料編纂所では、2019年度に日本学術振興会「人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進事業」(JPJS00319217592)の拠点に認定され、他機関との連携による史料の研究資源化に取り組んでまいりました。2023年度からは「人文学・社会科学データインフラストラクチャー強化事業」(JPJS00320231001)の中核機関となり、研究者がともにデータを共有しあい、国内外の共同研究等を促進する環境の整備を進めています。

(注2)Hi-CAT Plus(ハイキャットプラス)

史料編纂所のデータベースのうちの一つ。史料編纂所がこれまでに撮影・収集した、国内および海外に所在する史料の画像データを閲覧するためのものです。所蔵機関の許可が得られた史料群(禁裏公家文庫・松尾大社所蔵史料など)については、ここから画像を WEB 公開しています。

お問い合わせ先

東京大学史料編纂所

准教授 林 晃弘(はやし あきひろ)

Tel:03-5841-8402

E-mail:a-hayasi*hi.u-tokyo.ac.jp(*を@に変更してください)

〈報道に関する問合せ〉

東京大学 史料編纂所 IR・広報室

Tel:03-5841-1615

E-mail:ir*hi.u-tokyo.ac.jp(*を@に変更してください)

〈画像利用に関する問合せ〉

公益財団法人 永青文庫

Tel:03-3941-0850

E-mail:eisei-official*eiseibunko.com(*を@に変更してください)