書籍名

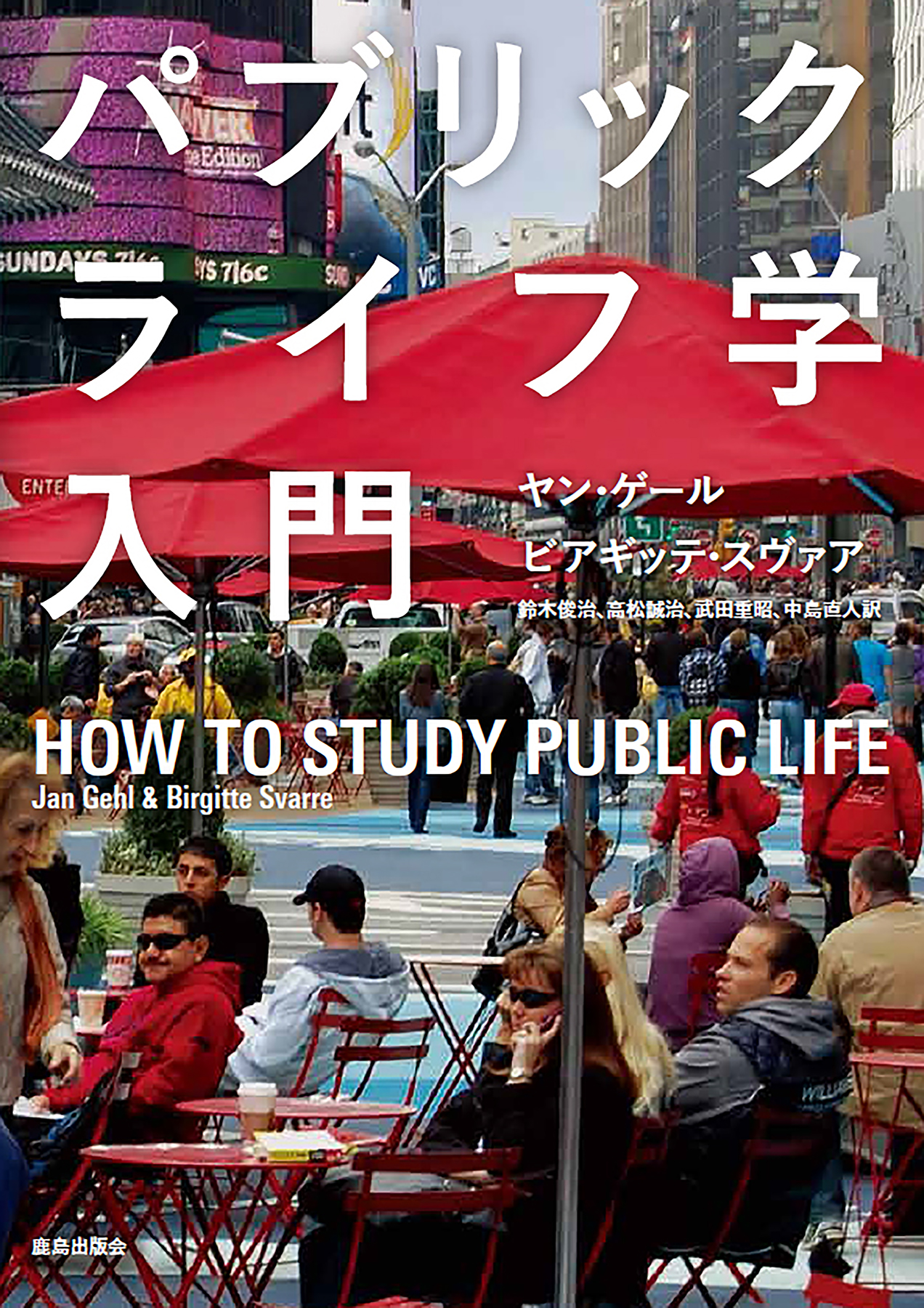

パブリックライフ学入門

判型など

208ページ、B5変形

言語

日本語

発行年月日

2016年7月

ISBN コード

9784306073265

出版社

鹿島出版会

出版社URL

学内図書館貸出状況(OPAC)

英語版ページ指定

『建物のあいだのアクティビティ』(1971年) で世界的に知られるヤン・ゲールと、彼の事務所の所員であるビアギッテ・スヴァアによる、ゲール流アクティビティ調査の方法論の総括的な解説書である。原題「How to Study Public Life」はいわゆるハウツー本を連想させるが、実際はパブリックライフという概念を提起し、パブリックライフ研究の歴史的展開をパイオニアたちの紹介というかたちでトレースしたうえで、パブリックライフの把握手法、都市政策への展開プロセスまでを体系的に論じた内容を持つ。つまり、「パブリックライフ学」と呼ぶにふさわしい新しい学問領域の入門書でもある。

ゲールが提唱するパブリックライフとは、公共空間における人々のアクティビティのことである。ただし、パブリックスペースと対に捉える視点を含意している。ゲールによれば、「よくデザインされた場所では、パブリックスペースとパブリックライフに良い相互作用が生まれる」のであり、その相互作用を探究するのがパブリックライフ学なのである。しかし、こうした相互作用を前提にしてるにも関わらず、本書がパブリックスペース=空間を外し、パブリックライフ=人のみを主題に持ってきているのは、それが空間をつくる人々の間で見落とされがちだからである。ゲールは「実際には、建築家や都市計画家が「空間」自体を扱う一方で、コインの裏側である「人」が忘れられていることが多い。おそらくその理由は、形態や空間について考え、説明することが比較的容易なのに対して、人の活動は、常に移り変わるため捉えるのが難しいという点にあるだろう」と指摘している。

ゲールは、本拠地を置くコペンハーゲンを対象に1968年と1986年の二回、街路の歩行者数や特定の活動を記録する調査を行った。何れも純粋な研究として実施されたものであった。しかし、続く1996年の調査は、都市空間改善を明確な目標に掲げ、公民学を巻き込みながら行われ、初めて「パブリックライフ調査」と名付けられた。こうした調査を5年、10年といった定期的な間隔で実施することで、都市空間改善のプラットフォームとするという狙いがあった。1994年にはメルボルンを対象に、1996年のコペンハーゲンでの調査とほぼ同じフォーマットでの調査を実施していた。両都市では、その後、定期的にパブリックライフ調査が実施された。また、ゲールは、ニューヨークやシドニー、ロンドン等でもパブリックライフ調査を展開している。とりわけニューヨークでは、ゲールの調査がタイムズスクエアのブロードウェイの歩行者専用化に代表される道路空間の広場化政策を導くことになった。

本書はこうしたゲール自身の実践経験に基づき執筆されたものである。加えて、先にも触れたとおり、ゲールが行ってきた仕事を、パブリックライフ学の先駆者たちの系譜の中で位置づけ、その先駆者たちの書籍や調査手法も幅広く紹介することで、パブリックライフ学を仕立てあげたのである。

(紹介文執筆者: 工学系研究科 准教授 中島 直人 / 2021)

本の目次

2 誰が?何を?どこで?

3 カウント、マッピング、トラッキング、その他のツール

4 パブリックライフ研究の系譜

5 先人たちの手法から学ぶ:リサーチノート

6 パブリックライフスタディ実践編

7 パブリックライフスタディと都市政策

関連情報

RePUBLIC talk “パブリックライフ”と公共空間のこれから~公共空間から建物までの関係性~ (公共R不動産 2016年7月29日)

https://www.realpublicestate.jp/post/2481/

【ソトノバTABLE#7 公式レポート】パブリックライフは同じルールや世界観を共有できる時間、空間。「パブリックライフ学入門」刊行記念トーク! (ソトノバ 2016年7月22日)

https://sotonoba.place/sotonobatable7_publiclifereport

講義:

プロジェクトと「まち」を結ぶ -『まちの見方・調べ方』と『パブリックライフ学入門』 (Arts Project School 2017年8月4日)

https://artsprojectschool.jp/reports/archives/1534

書籍検索

書籍検索