生きた微生物が電気エネルギーを作り出す仕組みを解明 微生物発電のメカニズム解明により、従来モデルに較べて1000倍以上の効率での電気生産が可能

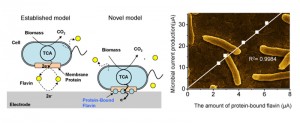

生きた微生物が細胞の外にある電極などに電子を渡す過程を「細胞外電子移動」と呼び、バイオマスや有機廃液をエネルギー源として電力を作り出す微生物燃料電池の重要な反応過程です。その仕組み関しては、①電子を輸送するフラビンなどの分子を微生物が作り出す、②フラビンが微生物から電子を受け取る、③電子を受け取ったフラビンが電極へと電子を運ぶことで進行している、とこれまで考えられてきました。

今回、東京大学大学院工学系研究科の岡本助教、橋本教授、中村助教(現・理化学研究所チームリーダー)は、南カリフォルニア大学のNealson教授と共同で、従来型の発電モデルを覆す微生物の新規な能力を明らかにしました。岡本助教らは電気化学的手法を用いた検討より、微生物は、自ら分泌したフラビンを細胞表面にあるタンパク質と結合させた状態で、細胞の外へ電子を放出していることを突き止めました。さらに、フラビンがタンパク質に結合した状態を作りだすことで、従来モデルと比較して1000倍以上も高い効率で細胞から電子を引き抜くことが可能であることを明らかにしました。微生物が電気を作り出す仕組みを明らかにした本成果は、微生物燃料電池の高出力化や、さらには微生物による金属腐食の抑制技術の開発につながることが期待されます。

論文情報

Akihiro Okamoto, Kazuhito Hashimoto, Kenneth H. Nealson, Ryuhei Nakamura,

“Rate Enhancement of Bacterial Extracellular Electron Transport Involves Bound Flavin Semiquinones”,

Proceedings of the National Academy of Sciences doi: 10.1073/pnas.1220823110.

論文へのリンク