超伝導体中で磁気の流れを効率良く電流に変換することに成功 次世代超伝導スピントロニクス素子実現に道筋

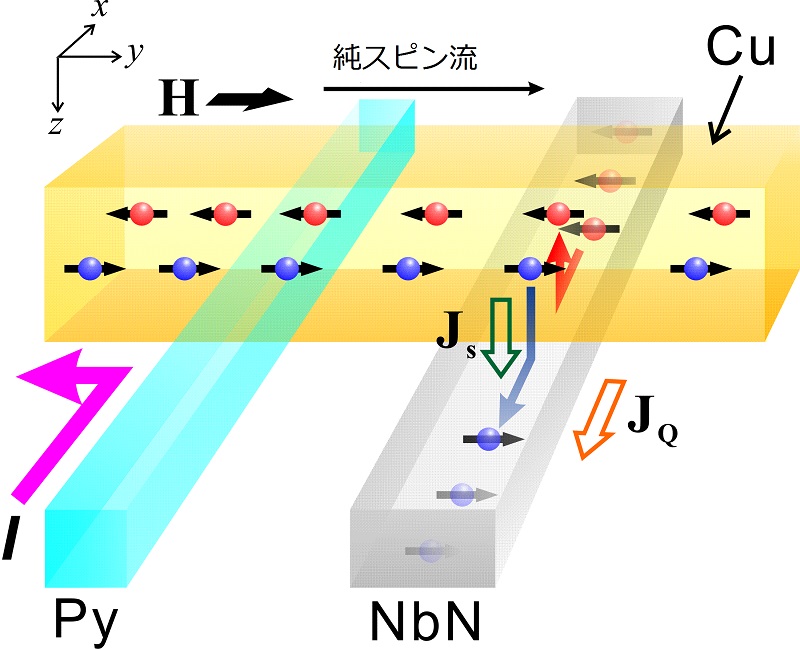

スピンホール効果測定のための超伝導体を用いた素子の概念図

強磁性体(Py)/非磁性体(銅:Cu)に電流Iを流すことで純スピン流(JS)が発生し、発生した純スピン流はCu中を通って超伝導体(NbN:窒化ニオブ)に吸収されスピンホール効果によって電流(JQ)へと変換される。

© 2015 Taro Wakamura.

東京大学物性研究所の大谷義近教授らの研究グループは、磁気を運ぶスピンの流れを電流に変換するスピンホール効果の測定をこれまで着目されてこなかった超伝導体を用いて行い、超伝導状態で初めてこの現象を観測することに成功しました。

近年、電子が持つスピンを利用したエレクトロニクスである「スピントロニクス」という分野が注目を集めています。スピントロニクスは、電荷を伴わない電子の磁気の流れである「純スピン流」を利用することで電流により生じる発熱を抑制し、より少ないエネルギーでスピンによる情報の制御や伝達を可能にします。

純スピン流は、電子のスピンによって生じる磁気の流れであり、「スピンホール効果」を用いて生成、検出することが可能です。スピンホール効果は、その大きさが物質によって異なり、効果が大きなものほどより効率的な純スピン流の生成、検出ができるため、現在さまざまな物質においてスピンホール効果の評価が行われています。例えば、プラチナやタングステンなどの普通の金属は、大きなスピンホール効果が得られる物質として注目されている一方で、超伝導体におけるスピンホール効果の評価はこれまであまりなされてきていませんでした。

今回研究グループは、超伝導体である窒化ニオブを用いた素子を作製して、窒化ニオブが超伝導状態を示している場合と通常の電気伝導状態(常伝導状態)を示している場合のそれぞれにおいて、スピンホール効果を測定しました。その結果超伝導状態でもスピンホール効果を観測することに成功し、さらに超伝導体の特徴的な電子構造を用いることにより、超伝導状態では通常の電気伝導状態(常伝導状態)に比べてスピンホール効果が2000倍以上増大することを発見しました。

この成果は今後のスピン論理回路や次世代スピントロニクス素子の実現に大きく寄与することが期待されます。

プレスリリース [PDF]

論文情報

, "Quasiparticle-mediated spin Hall effect in a superconductor", Nature Materials Online Edition: 2015/5/19 (Japan time), doi:10.1038/nmat4276.

論文へのリンク(掲載誌、UTokyo Repository)