ムスクの香りを感知する匂いセンサータンパク質の機能を解明 たった一つの受容体がムスク香の感知に影響を及ぼす

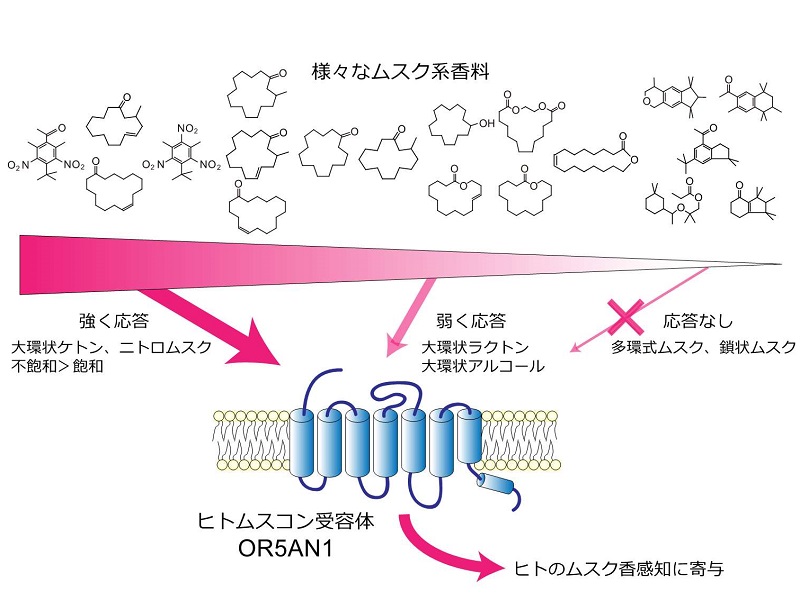

ヒトのムスコン受容体OR5AN1のムスク系香料に対する反応

ヒトのムスコン受容体OR5AN1は、ムスコンのような大環状ケトンのみならず、化学構造の全く異なるニトロムスクに対しても強く反応する。また、同じ大環状であっても、大環状ラクトンにはわずかな反応しか示さず、一方で大環状に二重結合を含む大環状ケトンには強く反応した。これらの結果は、私たちのムスク香に対する実際の感覚をよく反映しており、OR5AN1がヒトのムスク香感知に重要であることが示唆される。

© 2016 Kazushige Touhara.

東京大学大学院農学生命科学研究科の東原和成教授と白須未香特任助教らの研究グループは、香粧品に広く用いられるムスクの香りの感知に関わる匂いセンサータンパク質(嗅覚受容体)をさまざまな哺乳類種において同定し、それらがどのように香りに反応するか調べました。ムスクの香りの感知には、ただ一つの嗅覚受容体の働きが重要であることを、ヒトとマウスで明らかにしました。

ムスクの香りは、その魅惑的な香りから古代より香料として用いられています。しかし、近年ムスコンを代表とする天然ムスク香料は入手困難となり、これに代わる新たな合成ムスク香料の開発は、産業界で常に課題となっています。一方で、さまざまな化学構造をもつ合成ムスク香料や天然ムスク香料が、なぜ私たちの鼻で同じようなムスク香と感じられるのかは、化学界・香料業界において長年の謎でした。

研究グループは、4種の霊長類においてムスクの香りを感知する匂いセンサータンパク質(ムスコン受容体)を新たに同定しました。これまでに研究グループはマウスやヒトではそれぞれ1種類ずつムスコン受容体を同定しており、これらのすべてのムスコン受容体がムスク系の香りに対してどのように反応するかを調べ、ムスコン受容体の匂い感知メカニズムを明らかにしました。特にヒトのムスコン受容体OR5AN1のさまざまなムスク系の香りに対する反応は、私たちが実際にそれらの香料を嗅いだときに感じる匂いの強弱や質を非常によく反映していました。また、MOR215-1と呼ばれるムスコン受容体を欠如した遺伝子改変マウスでは、ムスク系の香りに反応しにくくなることがわかり、本受容体の働きがムスクの香りを感知するうえで重要であることを明らかにしました。

「今回、私たちは、ムスクの香りが感知されるメカニズムを解明しました」と白須特任助教は話します。「研究の過程で、ヒトのムスコン受容体の匂いがどのような匂いに反応するのかを評価できる実験手法を確立したので、この手法が新しいムスク香料の開発に役立てば」と期待を寄せます。

論文情報

, "Ligand specificity and evolution of mammalian musk odor receptors: the effect of single receptor deletion on odor detection", The Journal of Neuroscience 20 April 2016, 36(16), doi:10.1523/JNEUROSCI.3259-15.2016.

論文へのリンク(掲載誌)