高強度レーザーとアト秒科学

アト秒科学の進歩とノーベル物理学賞

2023年10月3日に「アト秒光パルスを発生させる実験手法の開発」でノーベル物理学賞がPierre Agostiniオハイオ州立大名誉教授、Ferenc Krauszマックス・プランク量子光学研究所長、Anne L’Huillierルンド大学教授の3氏に授与されることとなりました。アト秒科学に携わる者として、心よりお祝い申し上げます。

超短パルスレーザーによる超高速分光に関しては、フェムト秒レーザーを用いた化学反応の過渡状態に関する研究で、1999年のノーベル化学賞がAhmed Zewail氏に授与されています。今回のアト秒科学のノーベル賞は、それに続くものといえます。「フェムト秒」(1 fs = 10-15 sec)という時間スケールは化学反応における原子の動きに対応する時間スケールで、フェムト秒レーザーによって化学反応の過渡状態における分子構造の追跡が可能となりました。「アト秒」(1 as = 10-18 sec)では、原子核よりも軽く動きの速い電子の動きが見えるようになります。これにより、光励起された原子・分子・凝縮系における電子の動きを実際に観測できるようになりました。例えば原子の一光子イオン化において、光が照射されてから電子が飛び出るまでの「時間の遅れ」を観測できるようになっており、多電子の関わる量子力学的過程に関する我々の理解は今後大きく発展するものと思われます。また、アト秒光パルスの波長は軟X線領域となるため、これまで放射光施設で行われた元素選択性の高い実験が、アト秒というきわめて短い時間精度で行えることを意味しています。これにより、光化学反応や光触媒の初期過程における分子内、あるいは異なる元素間での電子移動を直接観測することが期待されています。

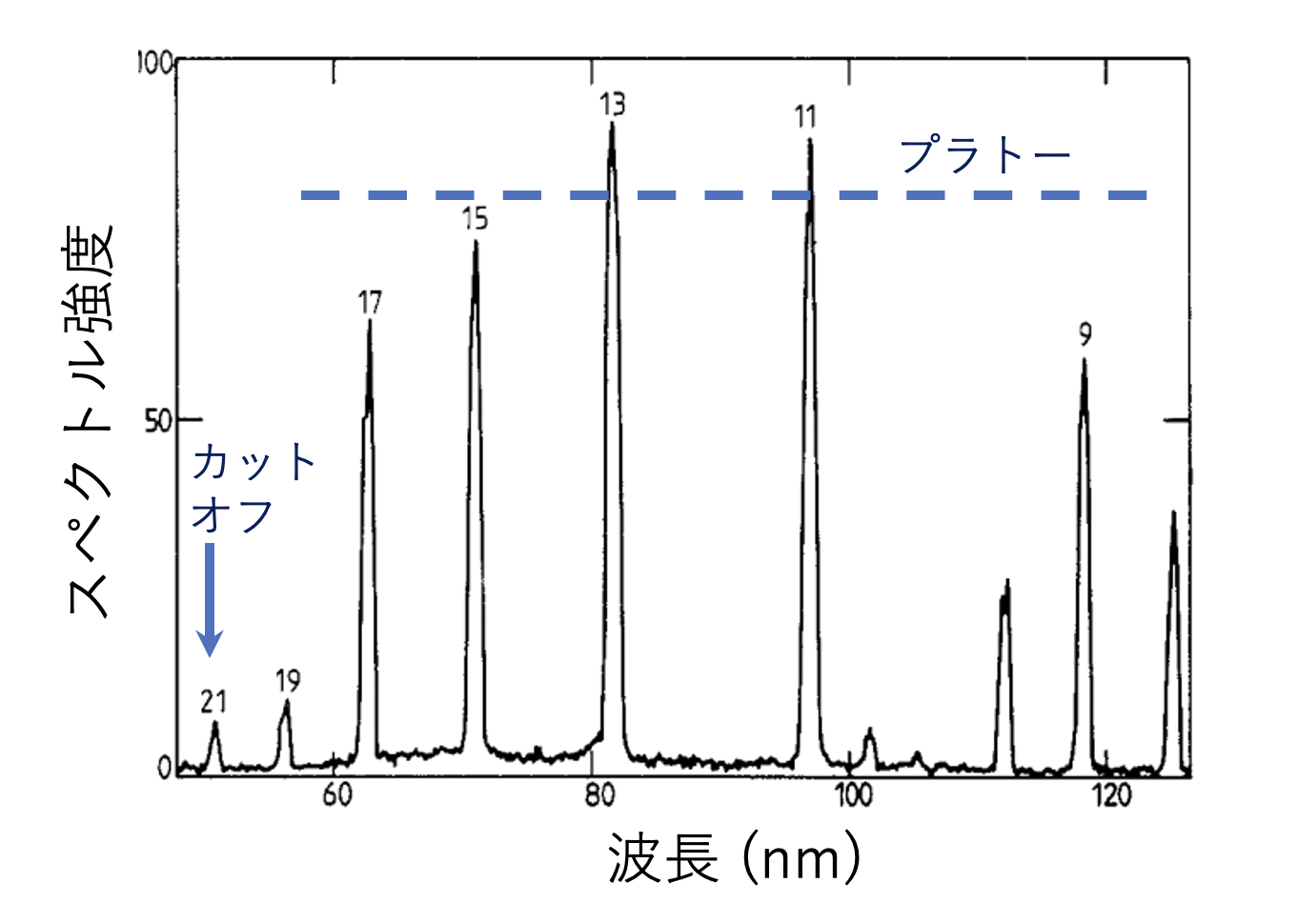

2001年に最初のアト秒パルスの計測が実現して以来、アト秒科学はこの二十年余で劇的に進展しました。今回、受賞された3氏は、その契機となったアト秒パルスの発生に関する実験を行いました。L‘Huillier氏は高強度近赤外レーザー(波長1064 nm)をガス中に集光することにより、「高次高調波」と呼ばれる短波長光の発生を最初に報告しました[1]。この報告では、発生した短波長光はレーザー周波数の奇数倍にピークをもち、それが一定の強度で多数続いていく「プラトー」と呼ばれるスペクトル構造と、最短波長の存在(カットオフ)が明瞭に示されていました(図1)。このプラトーとカットオフの存在は、従来の摂動論に基づく非線形光学では説明が難しく、新しい非線形光学への道が開かれました。

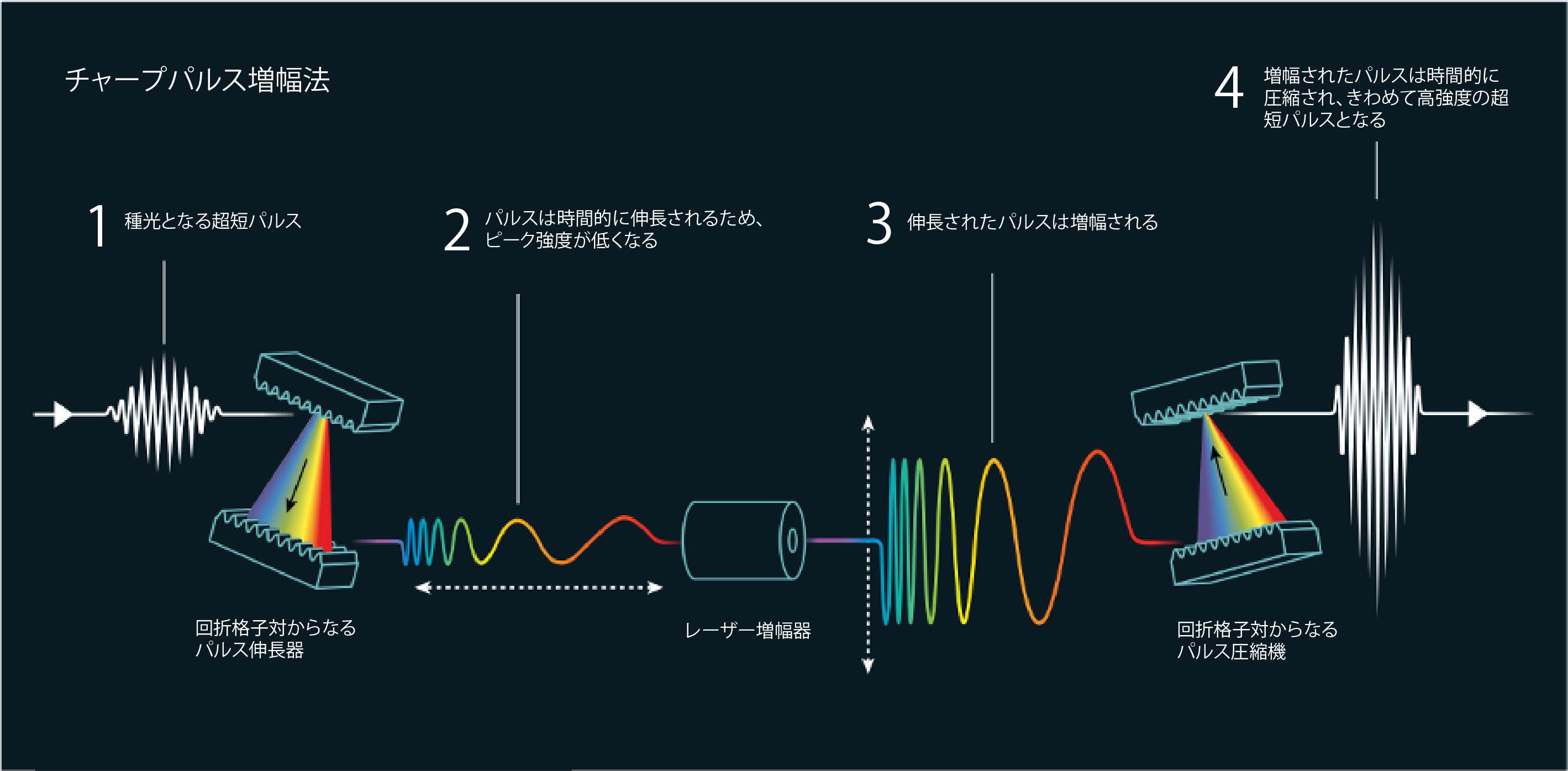

実は、L‘Huillier氏らによる高次高調波の最初の報告[1]のあった1980年台は、現在の「高強度レーザー」を支える重要な要素技術が登場した時期でもあり、アト秒科学の誕生と進展は、高強度レーザー技術の発展に支えられてきました。1985年にはDonna Strickland氏とGérard Mourou氏(ロチェスター大学・当時)によって「チャープパルス増幅法」(図2)が実証され、固体レーザーによる高強度フェムト秒レーザーへの道が開かれました[2]。このチャープパルス増幅法は、1982年にMITのPeter Moulton氏が発明した広帯域利得を示すチタンサファイアレーザーに適用され、テラワット級のピーク出力をもつ高強度フェムト秒レーザーが実現しました。また、1990年代は高出力半導体レーザー技術が飛躍的に進歩した時期でもあり、半導体レーザーで励起された高安定・高出力な固体レーザーの登場によって、高強度フェムト秒レーザー技術はさらに発展することとなります。その後、Strickland氏とMourou氏はチャープパルス増幅法の発明で2018年にノーベル物理学賞を受賞しました。

高次高調波が発見されてから1990年代前半までは、その発生原理の解明が大きな課題となりました。当時、強い光電場中の原子において、多数の光子を吸収してイオン化する「多光子イオン化」という現象がAgostini氏によって見つかっていましたが、多光子イオン化と高次高調波発生を結びつける明確な理論はありませんでした。実験的には高次高調波のカットオフ・エネルギー(最短波長に相当する光子エネルギ-)は、3Up+Ip(Upは光電場中で振動する電子の平均運動エネルギー、Ipはイオン化ポテンシャル)で与えられることが見いだされていました。今日の視点では、高次高調波の発生過程にはイオン化と光電場中での電子の運動が含まれていることがこの式から示唆されていたわけですが、その妥当なモデルが提案されるまでは数年を要しました。

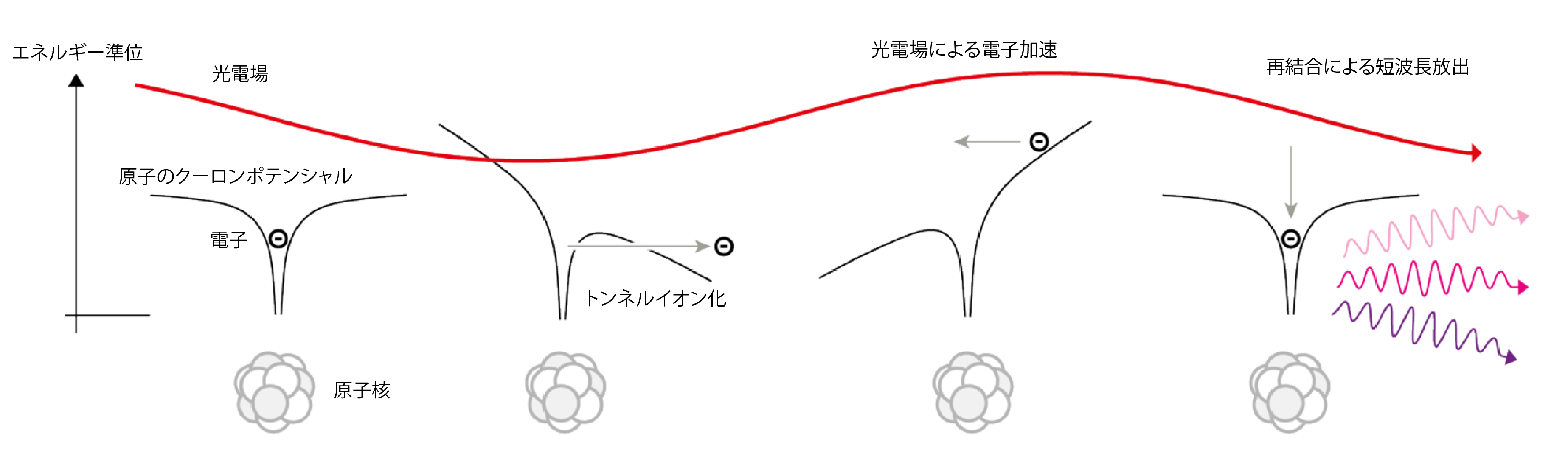

高次高調波発生の原理に関する正しいモデルを提案したのがKenneth C. Kulander氏(ローレンスリバモア研)とPaul B. Corkum氏(カナダNRC)です。特にCorkum氏はこのモデルの本質が「トンネルイオン化・電子加速・再結合」という三つのステップに分けられることを見いだしました[4]。その後、半古典的な説明と対になる量子力学的なモデルが提案されるに至り、この「スリーステップモデル」はアト秒科学におけるもっとも重要な理論的枠組みとなりました。図3は、ノーベル物理学賞の資料にある高次高調波の発生機構の説明です[5]。

1990年代後半には、高強度フェムト秒レーザー技術がさらに発展し、チタンサファイアレーザーにおいて20フェムト秒程度の高強度超短パルスの発生が可能となり、強レーザー場中の原子・分子と高次高調波に関する研究が進みました。その結果、高次高調波の研究者コミュニティではスリーステップモデルが広く受け入れられるようになりました。このモデルに基づいて考えると、高次高調波はレーザー電場の半周期ごとに発生しているアト秒パルス列となります。ただし、「アト秒パルスが本当に発生している」ことを実証するには、アト秒パルスの波形を実際に計測する必要があります。可視域のフェムト秒パルスの時間波形の測定では、非線形光学結晶中での和周波発生が広く用いられています。しかし、極端紫外域のアト秒パルスの場合、光強度が低いだけでなく、透明な光学材料がそもそも存在しないので、固体の非線形性応答は使えません。そのため、アト秒パルスの波形計測そのものが大きな課題となりました。アト秒パルスの波形計測法を考案すれば、その手法はとりもなおさず、アト秒科学における時間分解計測法となります。

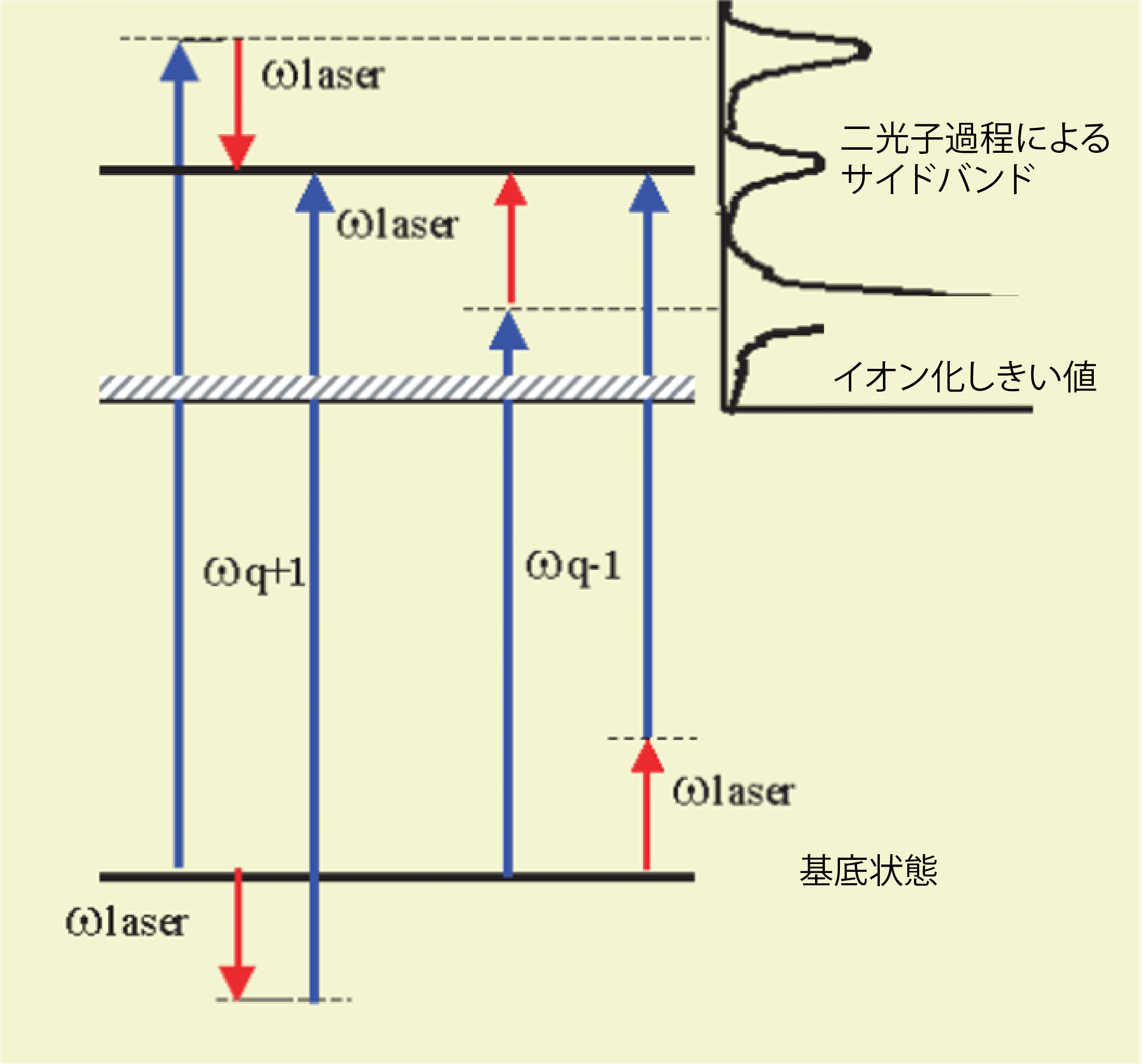

今回受賞となったAgositni氏は、2001年にアト秒パルス列を構成する一つのパルスの波形を測定する方法を実証しました[6]。この実験では、高次高調波とレーザー光を同時に原子に集光することによって、光電子のスペクトルに現れるサイドバンドの量子干渉を観測し、アト秒パルスの波形を再構成しています(図4)。

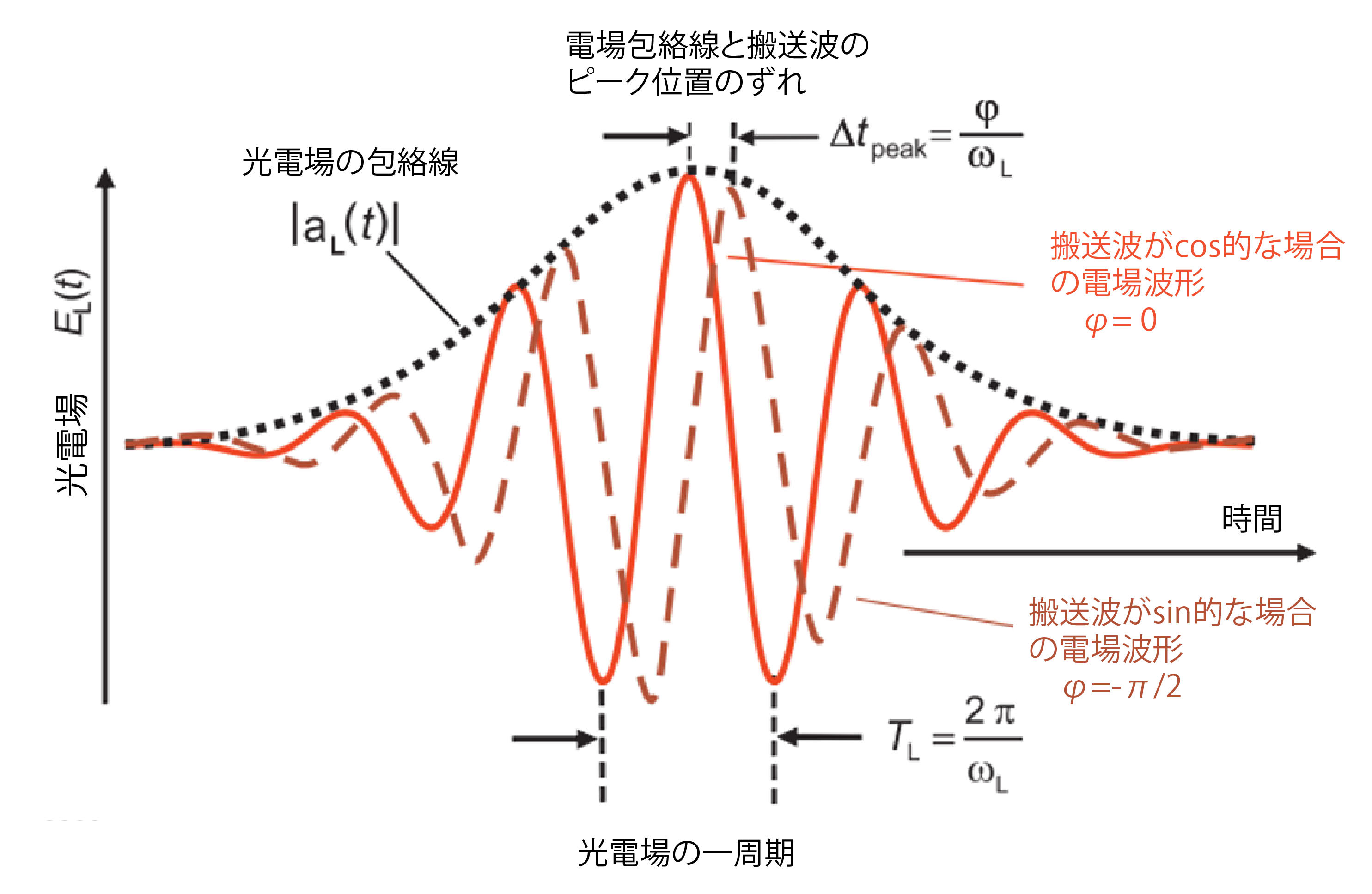

それでは、アト秒パルス列から、一つのアト秒パルスを取り出して、測定することは可能でしょうか。この問題に多くの研究者が取り組みましたが、その中で最も成功したのが三人目の受賞者となったKrausz氏です。高強度フェムト秒レーザーのパルス幅を極限まで短くしていくと、パルス幅は数フェムト秒(光電場の二周期程度)となります。このような極短パルスでは、光電場の包絡線の中での搬送波の位相(Carrier Envelope位相)を安定化することが重要となります(図5)。このCarrier Envelope位相を安定化する技術は、精密分光の分野ですでに考案されていました。モード同期レーザーのスペクトルは「縦モード」と呼ばれる周波数の櫛(周波数コム)で構成されています。これを安定化することができれば、様々な光の波長を周波数標準と直接比較することが可能となります。現在、周波数コムによって光の波長を約15桁の精度で測定することが可能となっており、発明者のJohn Hall氏とTheodor Hänsch氏は2005年にノーベル物理学賞を受賞しました。この周波数コムの原理を使うことにより、Krausz氏は高強度フェムト秒レーザーにおいて位相安定な数サイクルの極短パルスを発生し、孤立アト秒パルスの発生と計測に成功しました。

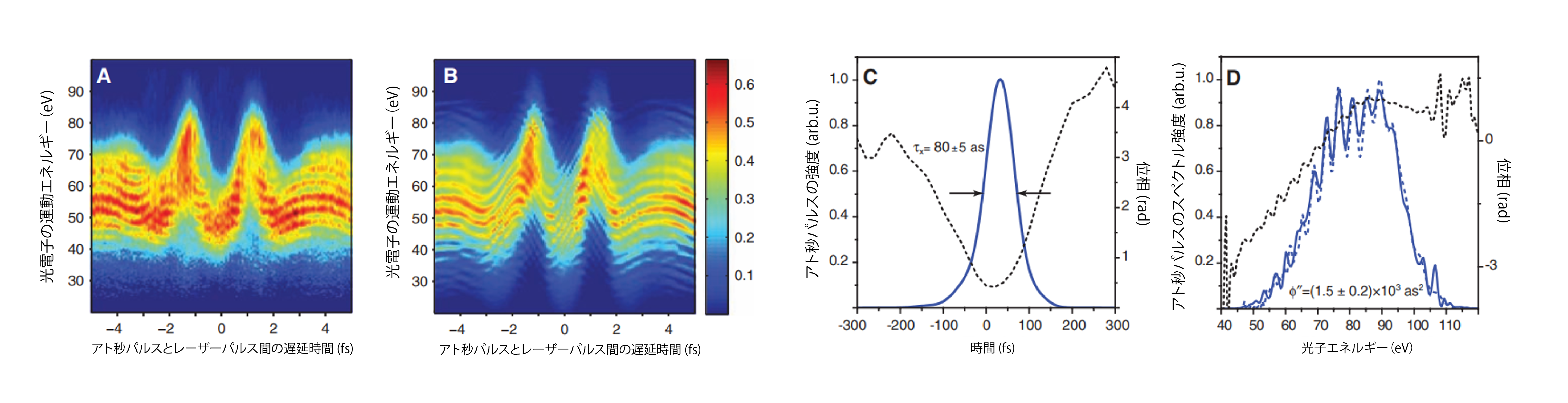

Krausz氏らによる孤立アト秒パルスの計測では、当時Corkum氏の下でアト秒パルスの計測法に関する研究をしていた筆者らが提案した「アト秒ストリーク法」が使われました。そのため、ノーベル財団の受賞理由で引用されているKrausz氏らの論文[8]にはCorkum氏が共著となり、筆者らによる「アト秒ストリーク法」の論文[9]にはKrausz氏が共著として入ることとなりました。筆者は当時カナダのCorkum氏の下でポスドクをしていました。2001年の雪深い寒い時期に、Corkum氏から、アト秒ストリーク法の原理をKrausz氏らが行った実験に適用できるはずだと聞いて、とても驚いた記憶があります。というのも、アト秒ストリーク法を実現させるためには、高強度レーザーパルスの精緻な操作が必要であり、一朝一夕にできるものとは思ってもいなかったためです。その後、Krausz氏らのグループは、高強度レーザーと光電子計測の改良を精力的に進め、2008年には孤立アト秒パルスの明確な実証に至りました(図6)[10]。

L’Huillier氏らが発見した「高次高調波」と呼ばれる短波長光は、Corkum氏とKulander氏による明確な物理描像の確立を経て、Agostini氏とKrausz氏による「アト秒パルスの計測」が実現しました。これにより、多くの研究者は「原理的にアト秒パルスが出ているはずだ」という考えをさらに先に進めることが可能となり、「アト秒パルスをいかにして発生し、どのようなアト秒計測を実現するか」という具体的な問題の検討ができるようになったといえます。

東大物性研での高強度レーザー開発とアト秒科学研究

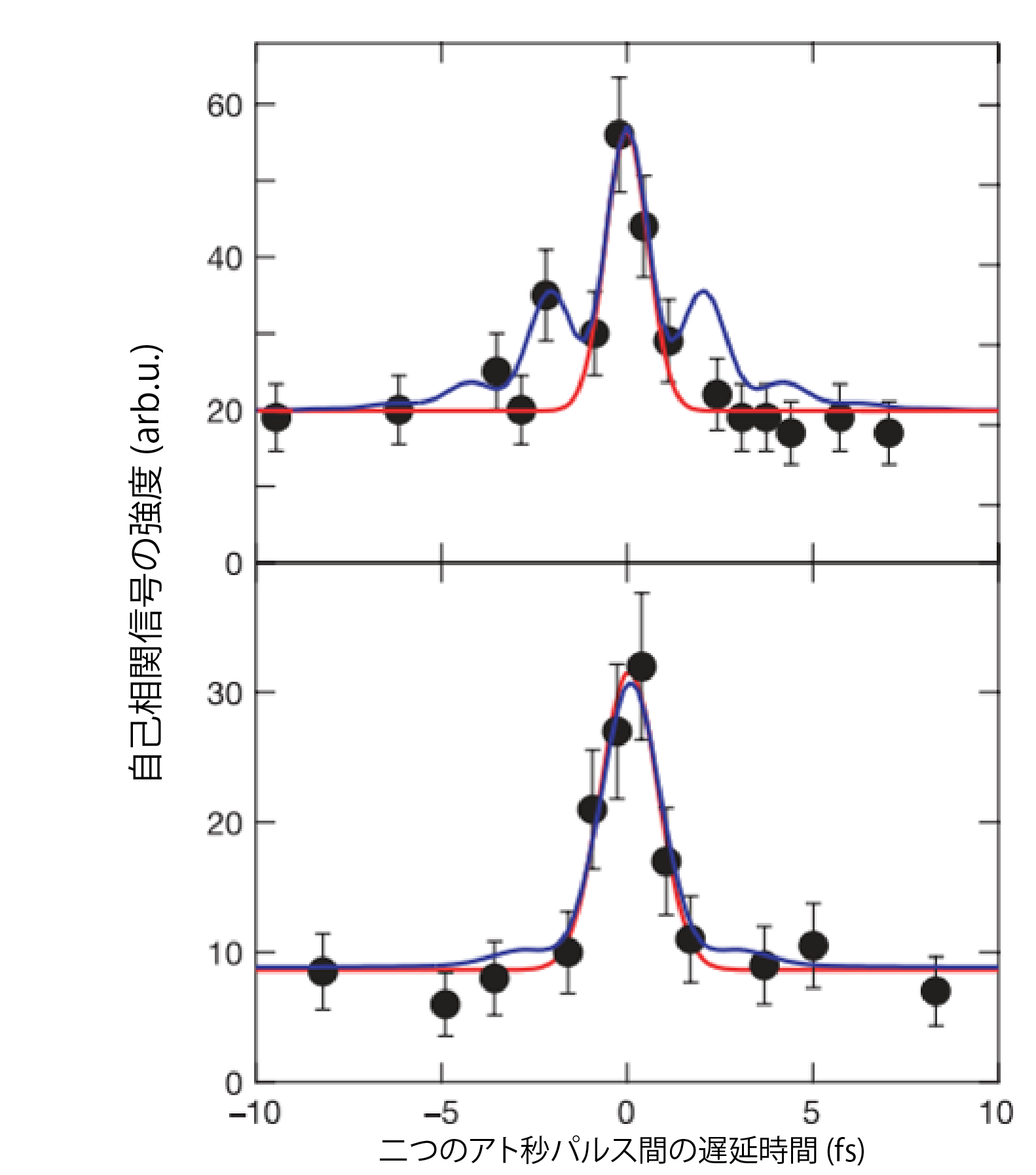

物性研究所では1980年代に先端的実験技術を開発することを目標として、極限レーザー部門が発足しました。極限レーザー部門では、テラワット級エキシマレーザーや高強度チタンサファイアレーザーの開発が行われ、高次高調波による短波長光発生に関する研究が進められました。特に、渡部俊太郎氏の研究室(1981~2010年)では、テラワット級エキシマレーザーや高強度チタンサファイアレーザーの開発が行われ、高次高調波による短波長光発生で先駆的な成果を挙げました。特に短波長域の超短パルスの波形計測では、三光子蛍光によるフェムト秒紫外パルスの時間幅計測(猿倉)[11]から始まり、原子の二光子イオン化によるフェムト秒極端紫外パルスの時間幅計測(小林)[12]、原子の二光子イオン化によるアト秒極端紫外パルスの波形計測(関川・小菅)[13, 14]へと発展し、国内では初めてのアト秒パルス発生に成功しました(図7)[13]。

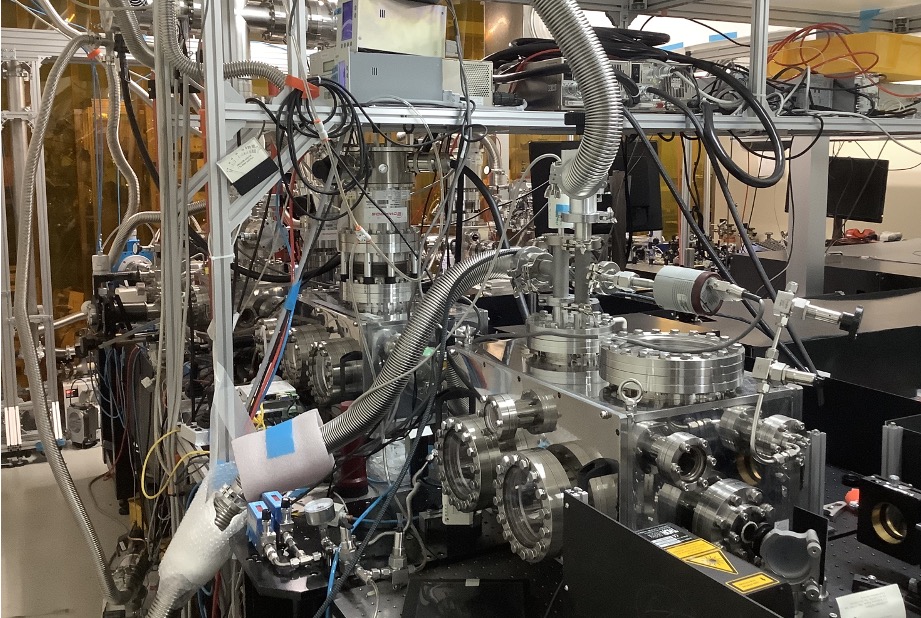

筆者は2008年に物性研に着任して以来、アト秒科学に関する実験的研究を行っています。特に2000年代はチタンサファイアレーザー技術の成熟によりアト秒科学が進展した一方で、チタンサファイアレーザーの性能(波長、パルス幅、平均出力など)によるアト秒科学の限界が見えてきました。そこで、チタンサファイアレーザーでは発生できない長波長領域での高強度極短パルスレーザーの実現を目指して、Krausz研で博士学位を取得した石井順久助教(現所属:量研機構)と協力して光パラメトリック増幅と呼ばれる手法に基づく新光源を開発しました[15]。現在、波長1.6 μmの赤外域で位相安定な高強度極短パルス光源が稼働しており、「水の窓」と呼ばれる軟X線領域(光子エネルギー280~530 eV)をカバーする軟X線アト秒パルスの利用研究を進めています(図8)[16]。

また、筆者の研究グループは文科省の10年プロジェクトの「光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」の次世代レーザー領域において、「先端レーザーイノベーション拠点」のアト秒科学部門(「次世代アト秒レーザー光源と先端計測技術の開発」山内薫部門長)に参加し、ハブ・グループとして国内の大学・研究機関・企業と協力の下で物性応用のための高繰り返しアト秒光源の開発と利用研究を進めています。

アト秒科学の今後の展開

今回ノーベル賞受賞の対象となった実験が行われて、二十年以上が過ぎました。この間、高強度極短パルスレーザー技術は飛躍的に進歩し、様々な波長で位相安定な高強度極短パルス発生が可能となりました。光源技術としては、今後10年で高強度レーザーの高平均出力化がさらに進むことが確実であり、アト秒パルスの光量の増大によって幅広い応用研究が進むことが期待されています。そのためには、大学の一研究室では開発や維持運用が難しい高出力レーザー装置を共同利用する体制、あるいは、そのような体制を運用できる研究拠点の実現が望まれます。その一方で、コンパクトな高出力固体レーザーを用いることによってアト秒レーザー装置のダウンサイジングが可能となっており、様々なレベルでのアト秒パルスの利用研究が進むものと思われます。

アト秒レーザーによって「物質中の電子の動きが見える」と言われていますが、その研究対象は気相の原子・分子だけでなく、固体・液体へと広がりを見せています。今後、化学反応に伴う分子内・分子間の電荷移動の理解が進むだけでなく、強い光電場で駆動された物質中の電子状態の解明など、ペタヘルツ領域のエレクトロニクスの基礎原理の確立につながることも期待されています。

東京大学物性研究所 附属極限コヒーレント光科学研究センター

准教授 板谷 治郎

引用・論文情報

[1]M. Ferray et al., J. Phys. B 21, L31 (1988).

[2] D. Strickland and G. Mourou, Opt. Commun. 56, 219 (1985).

[3] 2018年ノーベル物理学賞のプレスリリースより(Illustraion:CPA.pdf)

[4] P. B. Corkum, Phys. Rev. Lett. 71, 1994 (1993)

[5] ノーベル賞プレスリリース(Scientific background: “For experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter”)

[6] P. M. Paul et al., Nature 292, 1689 (2001).

[7] F. Krausz and M. Ivanov, Rev. Mod. Phys. 81, 163 (2009).

[8] M. Hentschel et al., Nature 414, 509 (2001).

[9] J. Itatani et al., Phys. Rev. Lett. 88, 173903 (2002).

[10] E. Goulielmaklis et al., Science 320, 1614 (2008).

[11] N. Sarukura et al., Opt. Lett. 13, 996 (1988).

[12] Y. Kobayashi et al., Opt. Lett. 23, 64 (1998).

[13] T. Sekikawa et al., Nature 432, 605 (2004).

[14] A. Kosuge et al., Phys. Rev. Lett. 97, 263901 (2006).

[15] N. Ishii et al., Opt. Lett. 37, 4182 (2012).

[16] N. Saito et al., Phys. Rev. Res. 3, 043111 (2021).