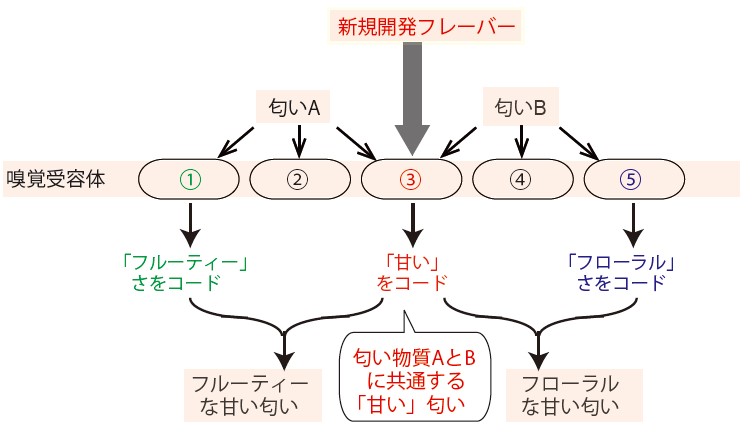

匂いの価値や質が決まるしくみを受容体レベルで解明 求める香りをデザイン可能に

嗅覚受容体①、③、⑤はそれぞれ「フルーティー」「甘い」「フローラル」といった匂いの質を規定しています。その結果、嗅覚受容体①-③を活性化する匂いAは「フルーティーな甘い匂い」、嗅覚受容体③-⑤を活性化する匂いBは「フローラルな甘い匂い」を呈します。匂い物質AとBに共通する「甘い匂い」を呈するフレーバーは嗅覚受容体③を指標として開発できます。

© 2019 東原和成

匂いが引き起こす情動や行動が嗅覚受容体レベルでどのようにコードされているかは不明でした。東京大学大学院農学生命科学研究科の東原和成教授らの研究グループは、それぞれの嗅覚受容体には匂いの「価値」や「質」などの情報が規定されていて、活性化される嗅覚受容体の持つ情報の足し算とそのバランスで情動や行動が規定されていることを明らかにしました。

マウスは約1100種類、ヒトは約400種類の嗅覚受容体を持っていますが、一般的に1種類の匂い物質は複数の嗅覚受容体を活性化し、その結果、好き嫌い、誘引や忌避などの情動や行動が引き起こされることが知られています。しかし、匂いが持つ行動や情動といった価値情報が、嗅覚受容体レベルでどのように規定されているのか、例えば活性化された単一の嗅覚受容体で規定されるのか、複数の受容体が持つ価値情報の足し算なのか、あるいは受容体の活性化パターンが情報を規定しているのか、わかっていませんでした。

具体的には、ムスコンという匂い物質は、2種類のムスコン受容体それぞれがオスマウスにとって「好き」という情報を持つことがわかりました。また、テトラデセノールという匂い物質は、3種類のテトラデセノール受容体のうち一番感度の高い受容体にはメスマウスにとって「好き」という情報が、一番感度の低い受容体には「嫌い」の情報が規定されており、両方を活性化した時は「嫌い」の行動が現れることが明らかになりました。

ヒトの嗅覚では、匂いの「価値(意味)」は匂いの「質」と同等ですが、本研究の結果は、一つ一つの嗅覚受容体には「レモンのような香り」「バラのような香り」など、匂いの「質」が規定されていることを示しています。ヒト嗅覚受容体400個それぞれに規定されている匂いの「質」を明らかにすれば、求めるフレーバー(食品香料)やフレグランス(香粧品香料)をスクリーニングしたりデザインすることが可能になると期待されます。

企業の人たちからは、ヒト嗅覚受容体約400個をターゲットにして香りのデザインや有効な香りの選抜などはできないのかという質問をよく受けてきました。本研究で明らかにした、匂いの持つ価値や質の情報を受容体が規定するしくみは、より美味しい食品やより芳しい香粧品を創り出すための香りの開発に応用できます。そういう意味では社会貢献につながる基礎概念を提供する成果です。

論文情報

Nao Horio, Ken Murata, Keiichi Yoshikawa, Yoshihiro Yoshihara, and Kazushige Touhara, "Contribution of individual olfactory receptors to odor-induced attractive or aversive behavior in mice," Nature Communications: 2019年1月14日, doi:10.1038/s41467-018-07940-1.

論文へのリンク (掲載誌 )

)