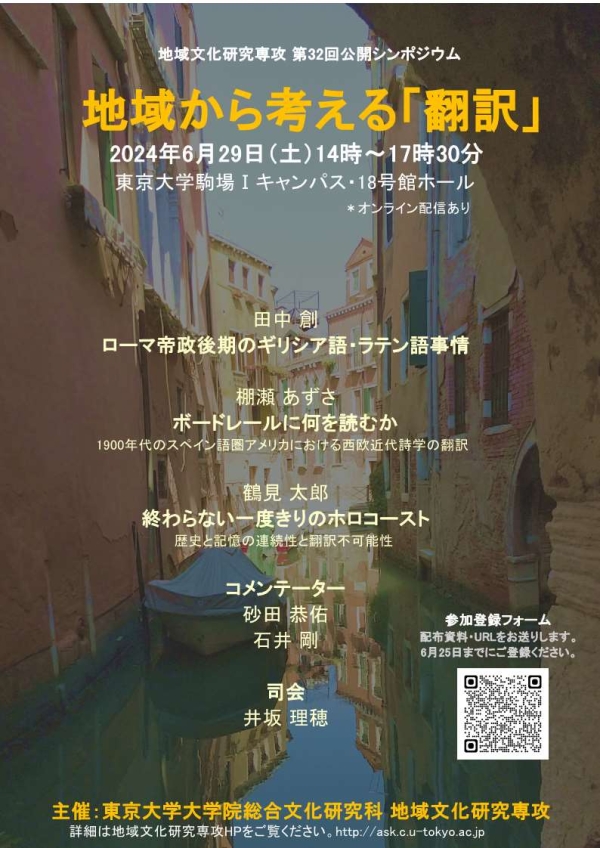

第32回地域文化研究専攻主催 公開シンポジウム 地域から考える「翻訳」

基本情報

| 区分 | 講演会等 |

|---|---|

| 対象者 | 社会人・一般 / 在学生 / 受験生 / 留学生 / 卒業生 / 大学生 / 教職員 |

| 開催日(開催期間) | 2024年6月29日 14時 — 17時30分 |

| 開催場所 | 駒場地区,ハイブリッド |

| 会場 | 東京大学 駒場Iキャンパス 18号館ホール(オンライン同時配信あり) https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam02_01_17_j.html |

| 参加費 |

無料

|

| 申込方法 | 要事前申込

対面・オンラインともに、参加ご希望の方は、6月25日(火)までに下記のサイトからご登録ください。 シンポジウム前日までに配布資料とURLをメールでお送りします。 https://forms.gle/V7U5GYCKnDHKd6PHA |

| 申込受付期間 | 2024年5月22日 — 2024年6月25日 |

| お問い合わせ先 | 東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻 area*ask.c.u-tokyo.ac.jp ※メールを送信する際は、*を半角@マークに変更してください。 |

第32回地域文化研究専攻主催 公開シンポジウム

地域から考える「翻訳」

多様な地域、時代、分野を専門とするスタッフからなる本専攻では、毎年、地域と分野を横断・越境するテーマを取り上げ、公開シンポジウムを開催しています。

2024年度のテーマは「地域から考える「翻訳」」です。

地域研究という分野において、「翻訳」という行為は、常に意識せざるをえないものであるといえるでしょう。地域研究者は、分析対象とする時代や地域のことば、概念、テキストを、自らの使用することばにおきかえて理解し、表現することの限界や難しさにしばしば直面しています。なぜならそこでの「翻訳」は、単なることばのおきかえだけではなく、そのことばの背景にある各時代・地域の状況を考慮に入れつつ、そこに表されている内容をいかに異なる文脈のなかで語りうるのか、という問いを含んでいるからです。実はそうした「翻訳」の困難さに向きあうことこそが、地域社会をより深く理解するための鍵となることもあります。

自らの「翻訳」行為へのこのような批判的まなざしは、同時に、地域研究者たちのあいだに、研究対象となるそれぞれの時代・地域に生きる人々が行ってきた「翻訳」行為に対する強い関心をも呼び起こしてきました。地域研究の分野では、人々が新しいことば、概念、テキストと出会ったときに、それをどのようにして、いかなる目的意識のもとに、自分や自分の周りの人々に理解しうるかたちに「翻訳」してきたのかをめぐり、様々な事例が検討されてきました。あるいは、何らかの権力が、自らの意図のもとに「翻訳」行為を促したり、制限しようとするありさまを多方面から扱ってきました。誰によって何がどのように「翻訳」されたのかを、そのような「翻訳」がなされた背景とともに掘り下げていくこともまた、地域社会についての新たな側面を明らかにすることにつながります。

本シンポジウムでは、「翻訳」を切り口としていかなる地域研究を展開しうるのかを、異なる時代・地域を扱う研究者たちの視点から紹介します。どなたでもお気軽にご参加ください。

田中創(地域文化研究専攻)

「ローマ帝政後期のギリシア語・ラテン語事情」

棚瀬あずさ(地域文化研究専攻)

「ボードレールに何を読むか――1900年代のスペイン語圏アメリカにおける西欧近代詩学の翻訳」

鶴見太郎(地域文化研究専攻)

「終わらない一度きりのホロコースト――歴史と記憶の連続性と翻訳不可能性」

コメンテーター:

砂田恭佑(地域文化研究専攻博士課程)

石井剛(地域文化研究専攻)

司会:井坂理穂(地域文化研究専攻)

主催:東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻