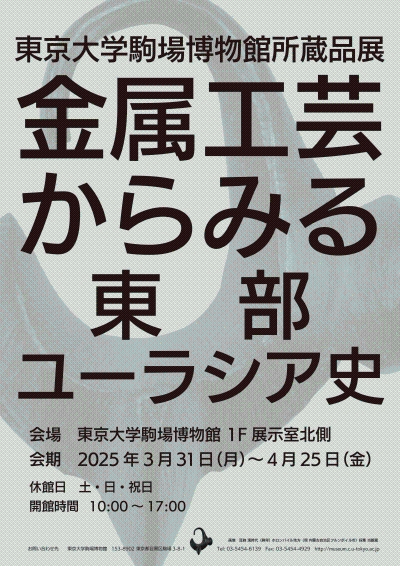

駒場博物館 所蔵品展「金属工芸からみる東部ユーラシア史」

基本情報

| 区分 | 展示 |

|---|---|

| 対象者 | 社会人・一般 / 在学生 / 受験生 / 留学生 / 卒業生 / 企業 / 小学生 / 中学生 / 高校生 / 大学生 / 教職員 |

| 開催日(開催期間) | 2025年3月31日 10時 — 2025年4月25日 17時 |

| 開催場所 | 駒場地区 |

| 会場 | 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部 駒場博物館 |

| 参加費 |

無料

|

| 申込方法 | 事前申込不要 |

| お問い合わせ先 | 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部 駒場博物館 E-Mail: komabamuseum〔★〕museum.c.u-tokyo.ac.jp 〔★〕を@マークに置き換えて下さい。 |

所蔵品展「金属工芸からみる東部ユーラシア史」

本展覧会は、「古代東部ユーラシアにおける青銅器文化」をご紹介した後、「契丹の金属工芸」、そして「文化財科学からみる金工技術」についてご覧いただく3部構成となっています。

契丹(きったん)とは、10~12世紀初頭のユーラシア草原地帯東部において、遼王朝を建国した遊牧民であり、傑出した金工技術が知られています。本展覧会では、東部ユーラシアの草原地帯と中国(中原)それぞれの古代金属器とその文化、そして契丹が双方の金属工芸や外来の文化的要素を受容しながら、独自の金工文化を確立する過程を、当館所蔵のコレクションを活用しながらご紹介いたします。また、20世紀前半、米内山庸夫がホロンバイル地方(現在の中国内蒙古自治区)で採集した金属器資料を新たに展示公開することも、本展覧会の目的のひとつです。

本研究の特色は、外国考古学の研究分野でありながら、日本国内で収蔵される海外コレクション資料を活用して、研究を進めている点にあります。我が国では、明治時代以来150年以上に渡り、中国・朝鮮半島などを始めとする、東アジア考古学に関する資料が蒐集されてきました。ただしそれらの多くは出土地・採集地が分からず、研究資料としてあまり注目されることはありませんでした。しかしながら、その数は膨大であり、例えば、本展覧会で取り上げる契丹の金工品だけでも、日本国内の各機関に2千点以上の資料が存在していることがわかってきました。これらを「再発掘」することで、埋もれていた学術資源の価値の再発見につなげたいと思っています。また、近年の考古学は、モノの形態観察のみならず、分析化学をはじめとする文化財科学との共同研究の中で、古代技術の復元や解明が進められています。本研究は、そうした文理融合型研究の実践例のひとつでもあります。