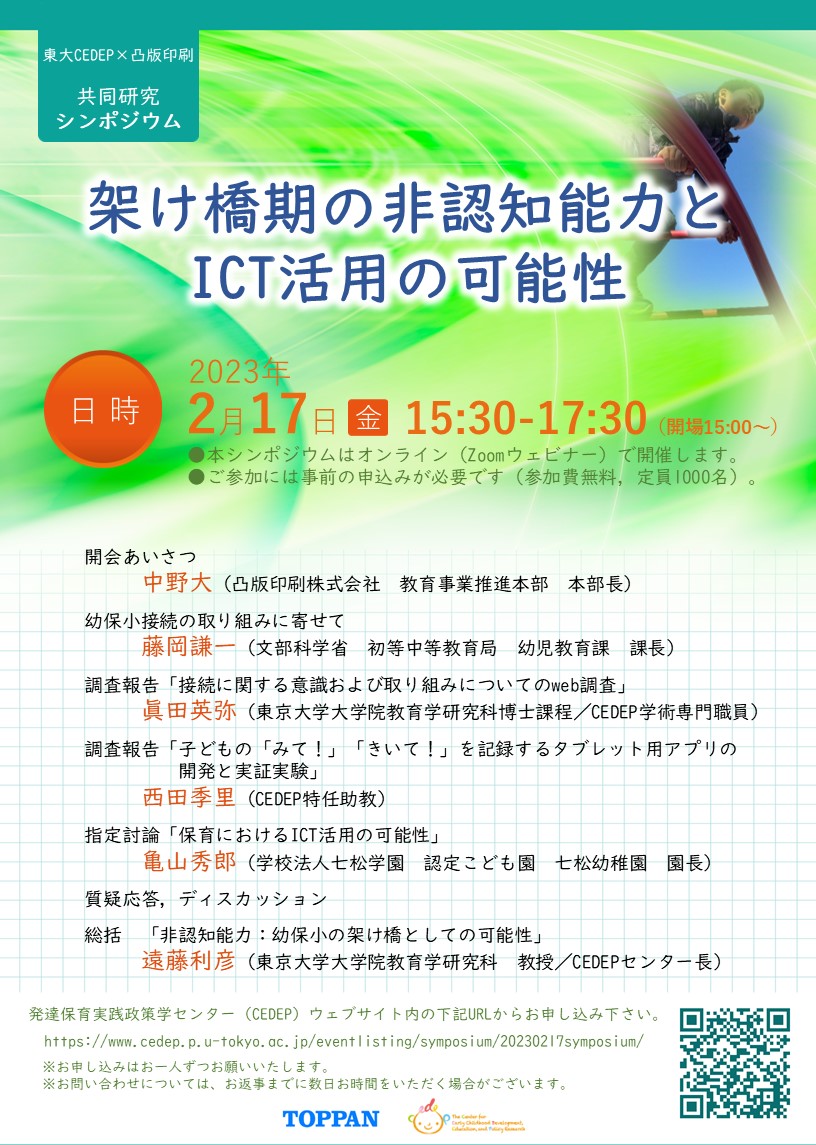

共同研究シンポジウム「架け橋期の非認知能力とICT活用の可能性」

基本情報

| 区分 | 講演会等 |

|---|---|

| 対象者 | 社会人・一般 / 企業 / 大学生 / 教職員 |

| 開催日(開催期間) | 2023年2月17日 15時30分 — 17時30分 |

| 開催場所 | オンライン |

| 会場 | オンライン開催 |

| 定員 | 1000名 |

| 参加費 |

無料

|

| 申込方法 | 要事前申込

こちらのページよりお申し込みください。 https://www.cedep.p.u-tokyo.ac.jp/eventlisting/symposium/20230217symposium/ |

| 申込受付期間 | 2023年1月19日 — 2023年2月17日 |

| お問い合わせ先 | 東京大学発達保育実践政策学センター事務局 https://www.cedep.p.u-tokyo.ac.jp/eventlisting/symposium/20230217symposium/ (ページ内問い合わせボタンから) |

このたび、東京大学大学院教育学研究科附属 発達保育実践政策学センターは、以下の共同研究シンポジウムを共催いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしています。

CEDEPと凸版印刷株式会社との共同研究「幼児期の非認知能力の育ちを支えるプロジェクト」では、架け橋期(5歳~小学校1年生)の子どもの非認知能力、すなわち、意欲や社会性、自己制御といった“学力以外の”心の育ちに注目し、保育の現場で保育者が子どもの非認知能力の育ちを「見とり・支える」ためのプログラムの開発および効果検証を行ってきました。

CEDEPと凸版印刷株式会社との共同研究「幼児期の非認知能力の育ちを支えるプロジェクト」では、架け橋期(5歳~小学校1年生)の子どもの非認知能力、すなわち、意欲や社会性、自己制御といった“学力以外の”心の育ちに注目し、保育の現場で保育者が子どもの非認知能力の育ちを「見とり・支える」ためのプログラムの開発および効果検証を行ってきました。

このシンポジウムでは、本プロジェクトの概要と開発したアプリの実証実験、そして、家庭や園における幼保小接続についての意識や取り組みに関する調査をご紹介します。

また、これら研究の知見を手がかりとして、架け橋期の子どもの育ちを取り巻く環境を振り返り、それらをより豊かにするためのICT活用の可能性についても考えを深めていければと思います。

【プログラム】

開会あいさつ:中野 大(凸版印刷株式会社 教育事業推進本部 本部長)

幼保小接続の取り組みに寄せて:藤岡 謙一(文部科学省初等中等教育局 幼児教育課 課長)

調査報告:眞田 英弥(東京大学大学院教育学研究科博士課程/CEDEP学術専門職員)

「接続に関する意識および取り組みについてのweb調査」

調査報告:西田 季里(CEDEP特任助教)

「子どもの「みて!」「きいて!」を記録するタブレット用アプリの開発と実証実験」

指定討論:

亀山 秀郎(学校法人七松学園 認定こども園七松幼稚園 園長)

「保育におけるICT活用の可能性」

質疑応答・ディスカッション

総括:遠藤 利彦(東京大学大学院教育学研究科 教授/CEDEPセンター長)

「非認知能力:幼保小の架け橋としての可能性」

また、これら研究の知見を手がかりとして、架け橋期の子どもの育ちを取り巻く環境を振り返り、それらをより豊かにするためのICT活用の可能性についても考えを深めていければと思います。

【プログラム】

開会あいさつ:中野 大(凸版印刷株式会社 教育事業推進本部 本部長)

幼保小接続の取り組みに寄せて:藤岡 謙一(文部科学省初等中等教育局 幼児教育課 課長)

調査報告:眞田 英弥(東京大学大学院教育学研究科博士課程/CEDEP学術専門職員)

「接続に関する意識および取り組みについてのweb調査」

調査報告:西田 季里(CEDEP特任助教)

「子どもの「みて!」「きいて!」を記録するタブレット用アプリの開発と実証実験」

指定討論:

亀山 秀郎(学校法人七松学園 認定こども園七松幼稚園 園長)

「保育におけるICT活用の可能性」

質疑応答・ディスカッション

総括:遠藤 利彦(東京大学大学院教育学研究科 教授/CEDEPセンター長)

「非認知能力:幼保小の架け橋としての可能性」