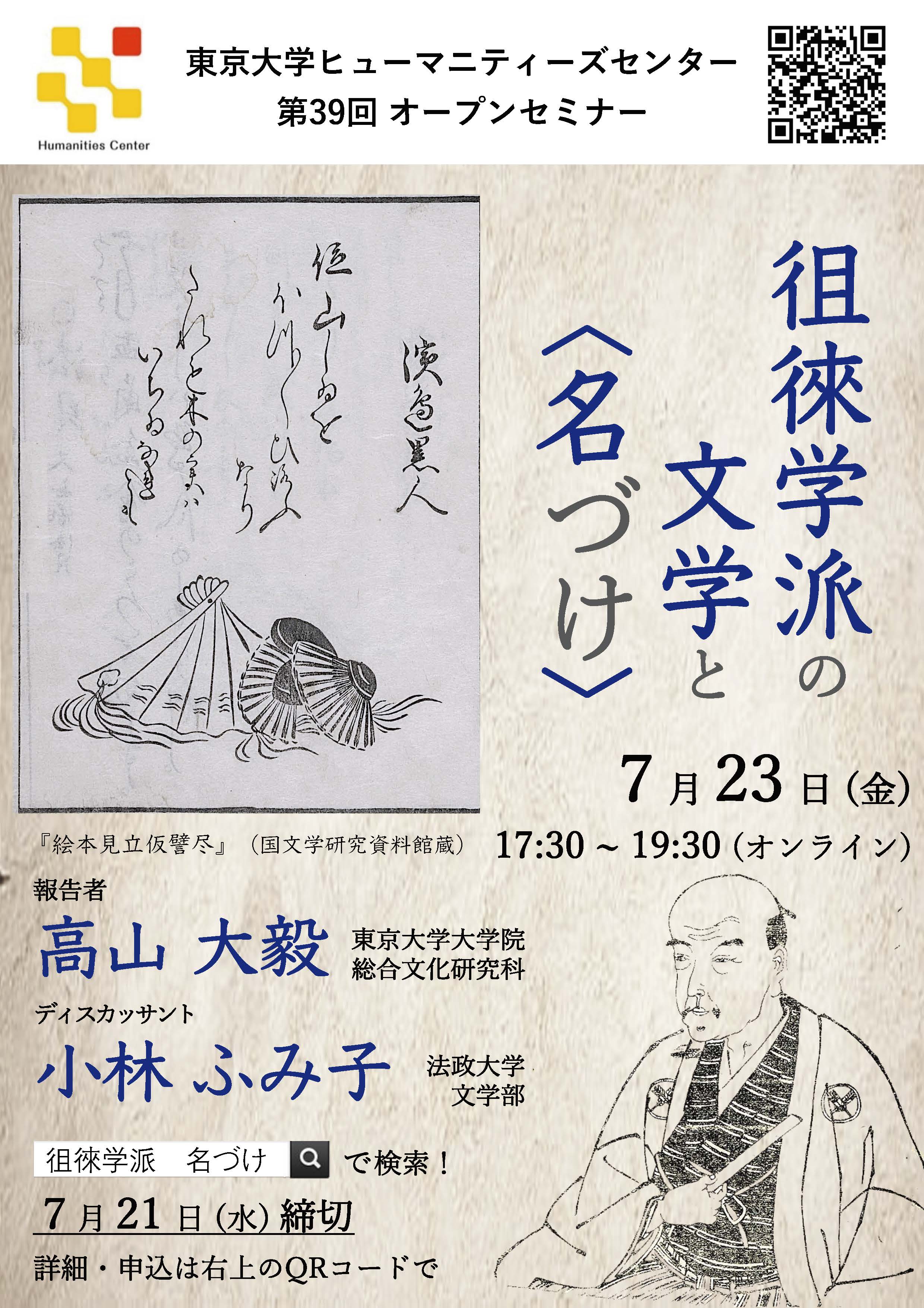

第39回オープンセミナー「徂徠学派の文学と〈名づけ〉」

基本情報

| 区分 | 講演会等 |

|---|---|

| 対象者 | 社会人・一般 / 在学生 / 受験生 / 留学生 / 卒業生 / 企業 / 高校生 / 大学生 / 教職員 |

| 開催日(開催期間) | 2021年7月23日 17時30分 — 19時30分 |

| 開催場所 | オンライン |

| 会場 | Zoomによるオンライン開催です。 |

| 参加費 |

無料

|

| 申込方法 | 要事前申込

下記のページよりお申し込み下さい。 https://hmc.u-tokyo.ac.jp/ja/open-seminar/2021/39-sorai-naming/ |

| 申込受付期間 | — 2021年7月21日 |

| お問い合わせ先 | ヒューマニティーズセンター事務局 humanitiescenter.utokyo@gmail.com 03-5841-2654 |

連携研究機構、東京大学ヒューマニティーズセンター(HMC)ではフェローの先生方を中心に、定期的にオープンセミナーを行っております。今回は、当センターの公募研究(A)で「古文辞派の修辞と交流」の研究課題に取り組んでおられる高山大毅准教授(総合文化研究科)が〈名づけ〉をキーワードに徂徠学派の文学について読み解きます。ディスカッサントには法政大学文学部、小林ふみ子教授をお招きします。※どなたでも無料でご参加頂けます。

【概要】

思想家として著名な荻生徂徠ですが、彼とその門流の詩文は江戸中期には非常に人気がありました。彼らの作品をつぶさに検討すると、人名や地名といった「名」を起点にして連想を膨らます作品が多いことに気づきます。既存の名称に基づくだけでなく、彼ら自身が名づけ、その名に基づいた詩文が制作されるということもあります。今回のセミナーでは、命名やそれに類する行為を広義の〈名づけ〉としてまとめて捉えてみることで、徂徠学派の文学の特色を明らかにしたいと考えています。「名」を趣向とする作品は、多分に言葉遊び的です。ディスカッサントとして、天明狂歌の研究で著名な小林ふみ子氏をお招きし、徂徠学派の文学と狂歌・戯作の異同について議論することで、江戸中期の文学について新たな展望を開きたいと思っています。

報告者:高山 大毅(東京大学・総合文化研究科)

ディスカッサント:小林 ふみ子(法政大学・文学部)

【概要】

思想家として著名な荻生徂徠ですが、彼とその門流の詩文は江戸中期には非常に人気がありました。彼らの作品をつぶさに検討すると、人名や地名といった「名」を起点にして連想を膨らます作品が多いことに気づきます。既存の名称に基づくだけでなく、彼ら自身が名づけ、その名に基づいた詩文が制作されるということもあります。今回のセミナーでは、命名やそれに類する行為を広義の〈名づけ〉としてまとめて捉えてみることで、徂徠学派の文学の特色を明らかにしたいと考えています。「名」を趣向とする作品は、多分に言葉遊び的です。ディスカッサントとして、天明狂歌の研究で著名な小林ふみ子氏をお招きし、徂徠学派の文学と狂歌・戯作の異同について議論することで、江戸中期の文学について新たな展望を開きたいと思っています。

報告者:高山 大毅(東京大学・総合文化研究科)

ディスカッサント:小林 ふみ子(法政大学・文学部)