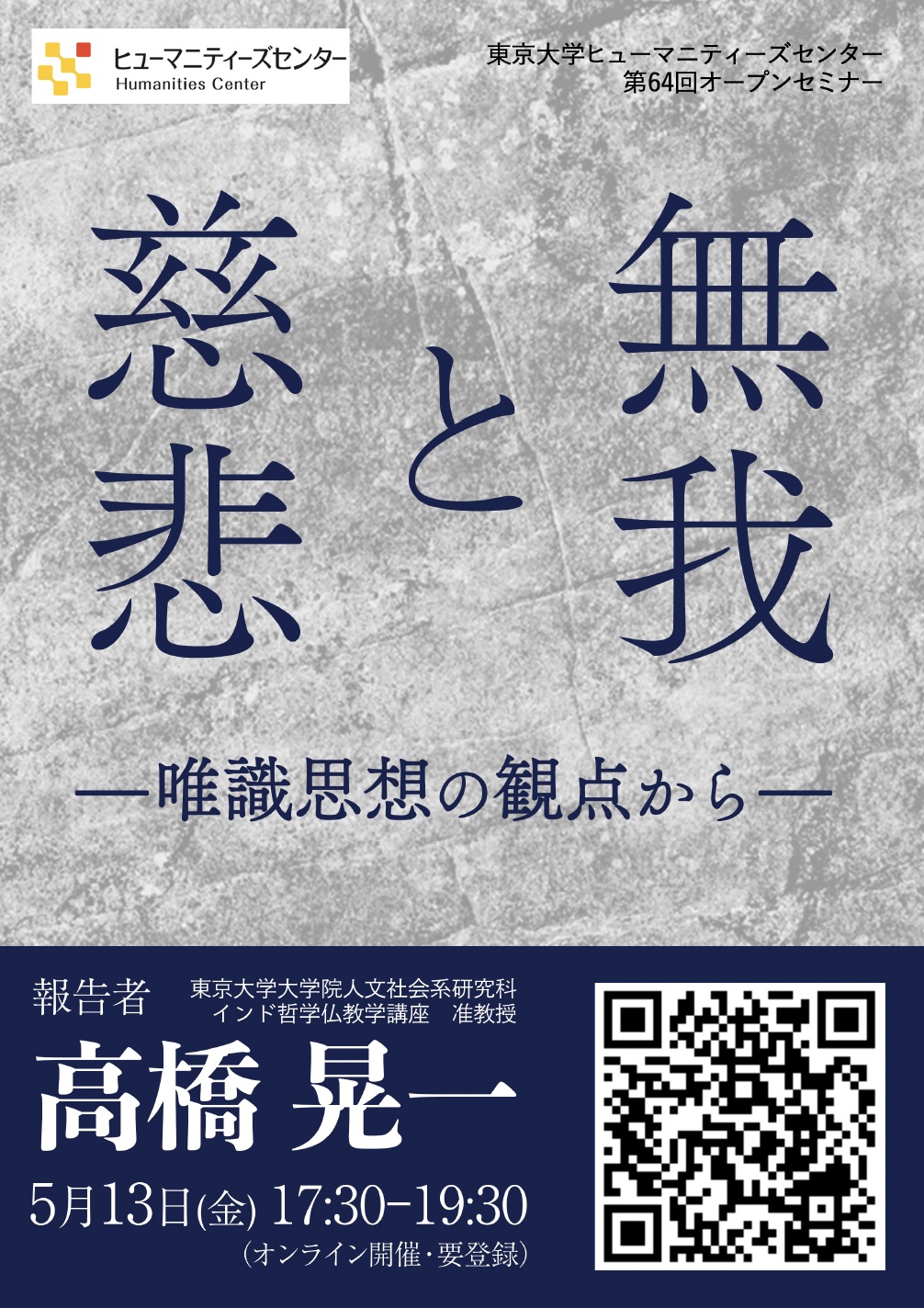

HMC第64回オープンセミナー 無我と慈悲―唯識思想の観点から―

基本情報

| 区分 | 講演会等 |

|---|---|

| 対象者 | 社会人・一般 / 在学生 / 受験生 / 留学生 / 卒業生 / 企業 / 高校生 / 大学生 / 教職員 |

| 開催日(開催期間) | 2022年5月13日 17時30分 — 19時30分 |

| 開催場所 | オンライン |

| 参加費 |

無料

|

| 申込方法 | 要事前申込

こちらのZoom登録ページよりお申し込みください。 https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/meeting/register/tZIlcOGorj0iHtI-0phI_FsQJJPYq9xicfSj |

| 申込受付期間 | 2022年4月26日 — 2022年5月13日 |

| お問い合わせ先 | 東京大学ヒューマニティーズセンター humanitiescenter.utokyo*gmail.com(*を@に置き換えてください) |

東京大学ヒューマニティーズセンター(HMC)では定期的にオープンセミナーを行い、HMCフェローの先生方の研究成果を発信しております。

64回目となる今回のセミナーでは、人文社会系研究科・インド哲学仏教学講座の高橋晃一先生から「無我」と「慈悲」という仏教の重要なテーマについて、ご専門の唯識思想の観点からご報告を頂きます。ご関心のある皆様のご参加をお待ちしております。

日時:2022年5月13日(金)17:30-19:30

場所:Zoomオンライン開催

報告者:高橋 晃一(東京大学大学院人文社会系研究科 准教授)

主催:東京大学ヒューマニティーズセンター

概要

仏教の重要な思想の一つに「無我」というものがあります。私たちは自分が存在し、自分として、ものごとを見たり、聞いたりし、考えていることを当然のこととして受け入れています。「我」とは、このような経験や行為の主体としての自我に相当します。言うまでもなく、このような自我の存在は、現代人にとって疑いようのないものとなっています。ところで、この自我というものは、欲求のもとでもあります。自己顕示欲や自己実現の欲求、また所有欲などは、自我と関係しています。仏教では、こうした欲求は苦の原因とみなされます。そして、その原因である自我に反省の目を向け、その存在を否定するようになります。それが「無我」という考え方です。このように、無我とは本来、苦の根源である「我」への執着を断ち、心の平安を求めるものでしたが、仏教の歴史の中で「無我」の解釈は次第に拡大していき、あらゆる存在は固有の本質をもたないという「空」の思想へと発展しました。

一方、仏教を理解するうえで「慈悲」も重要な概念です。慈悲は他者に対する思いやりや慈しみの心です。つまり、慈悲は他者との関りが前提となっています。言い換えれば、慈悲は自己と他者の関係のうえに成り立ちます。この場合の「自己」や「他者」は、「無我」という視点に立ったとき、どのように理解すべきでしょうか。少なくとも、現代的な意味での自我とは別な捉え方をしているはずです。この問題について、四世紀ごろに成立した『菩薩地』という文献を手掛かりに考えてみたいと思います。

64回目となる今回のセミナーでは、人文社会系研究科・インド哲学仏教学講座の高橋晃一先生から「無我」と「慈悲」という仏教の重要なテーマについて、ご専門の唯識思想の観点からご報告を頂きます。ご関心のある皆様のご参加をお待ちしております。

日時:2022年5月13日(金)17:30-19:30

場所:Zoomオンライン開催

報告者:高橋 晃一(東京大学大学院人文社会系研究科 准教授)

主催:東京大学ヒューマニティーズセンター

概要

仏教の重要な思想の一つに「無我」というものがあります。私たちは自分が存在し、自分として、ものごとを見たり、聞いたりし、考えていることを当然のこととして受け入れています。「我」とは、このような経験や行為の主体としての自我に相当します。言うまでもなく、このような自我の存在は、現代人にとって疑いようのないものとなっています。ところで、この自我というものは、欲求のもとでもあります。自己顕示欲や自己実現の欲求、また所有欲などは、自我と関係しています。仏教では、こうした欲求は苦の原因とみなされます。そして、その原因である自我に反省の目を向け、その存在を否定するようになります。それが「無我」という考え方です。このように、無我とは本来、苦の根源である「我」への執着を断ち、心の平安を求めるものでしたが、仏教の歴史の中で「無我」の解釈は次第に拡大していき、あらゆる存在は固有の本質をもたないという「空」の思想へと発展しました。

一方、仏教を理解するうえで「慈悲」も重要な概念です。慈悲は他者に対する思いやりや慈しみの心です。つまり、慈悲は他者との関りが前提となっています。言い換えれば、慈悲は自己と他者の関係のうえに成り立ちます。この場合の「自己」や「他者」は、「無我」という視点に立ったとき、どのように理解すべきでしょうか。少なくとも、現代的な意味での自我とは別な捉え方をしているはずです。この問題について、四世紀ごろに成立した『菩薩地』という文献を手掛かりに考えてみたいと思います。