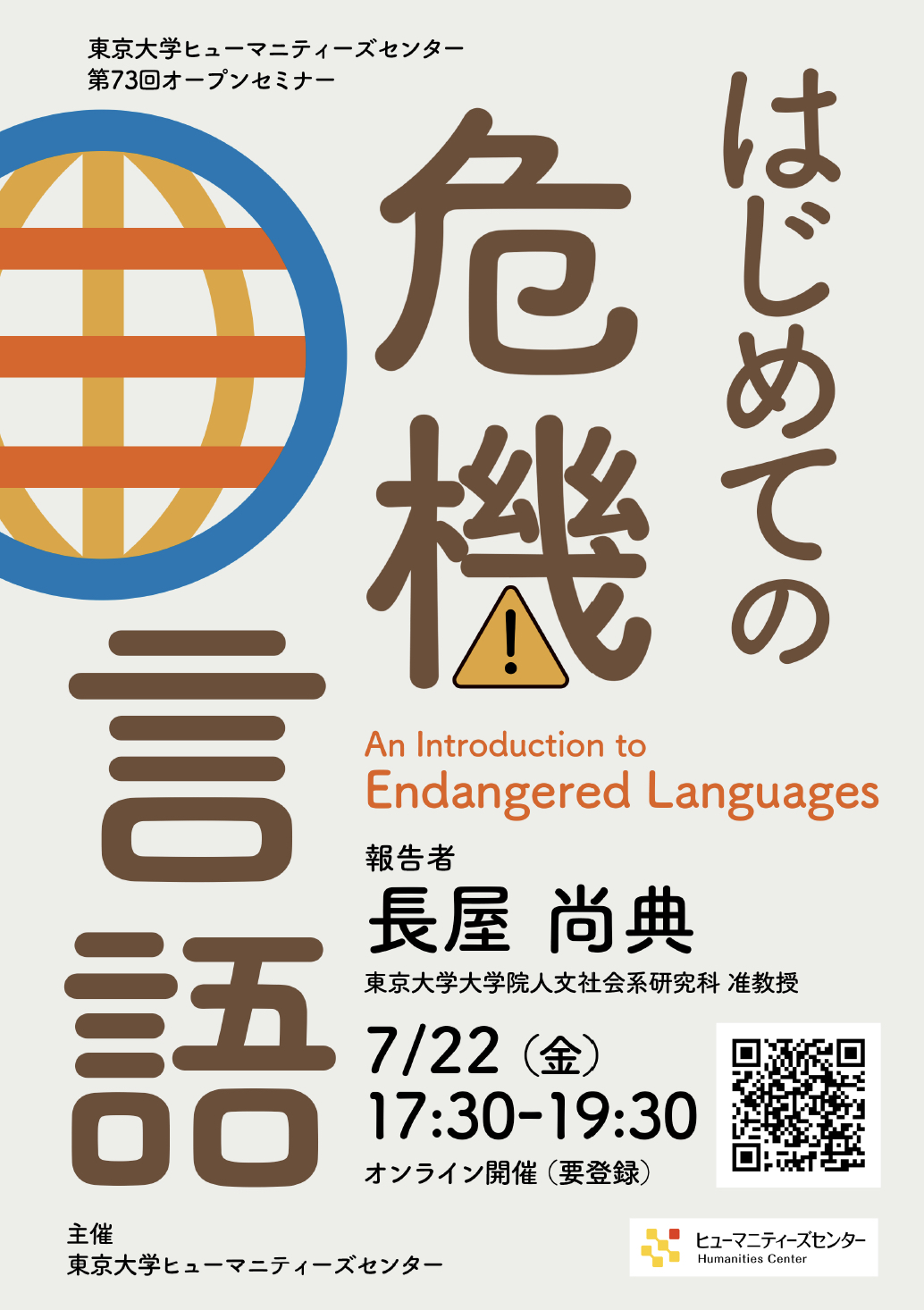

HMC第73回オープンセミナー はじめての危機言語

基本情報

| 区分 | 講演会等 |

|---|---|

| 対象者 | 社会人・一般 / 在学生 / 受験生 / 留学生 / 卒業生 / 企業 / 高校生 / 大学生 / 教職員 |

| 開催日(開催期間) | 2022年7月22日 17時30分 — 19時30分 |

| 開催場所 | オンライン |

| 参加費 |

無料

|

| 申込方法 | 要事前申込

こちらのZoom登録ページよりお申し込みください。 https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/meeting/register/tZYqdeGgqD0uH9YLh-NA1qqxIEadPX-miJgo |

| 申込受付期間 | 2022年7月11日 — 2022年7月22日 |

| お問い合わせ先 | 東京大学ヒューマニティーズセンター hmc-info*l.u-tokyo.ac.jp(*を@に置き換えてください) |

東京大学ヒューマニティーズセンター(HMC)では定期的にオープンセミナーを行い、HMCフェローの先生方の研究成果を発信しております。今回は第73回目のセミナーとなります。ご関心ある皆様のご参加をお待ちしております。

報告者:長屋 尚典(東京大学大学院人文社会系研究科 准教授)

使用言語:日本語

主催:東京大学ヒューマニティーズセンター

概要

今年2022年が国際連合総会によって宣言された「国際先住民言語の10年 International Decade of Indigenous Languages」 (IDIL2022-2032: https://en.unesco.org/idil2022-2032 )の1年目にあたることをご存じでしょうか。この宣言は2019年の「国際先住民言語年」に続くもので、現在危機的状況にある先住民言語の保存、再活性化、奨励・向上を目指しています。先住民言語を守り、言語の多様性や多言語使用を維持していくことは、持続可能な開発目標 (SDGs) の達成のための重要な要素だと考えられています。一方で、このような消滅の危機に瀕した言語 (「危機言語」) の実情や、危機言語によって保たれている人間の言語や文化の多様性についてはあまり知られていないことも事実であると思います。そこで、このセミナーでは、危機言語がおかれている現実や、危機言語が明らかにする人間言語の多様性とそのおもしろさ、そして人文学が危機言語研究において果たすべき役割について、発表者自身の研究も交えながら、最新の研究も反映しつつ、考えていきたいと思います。

報告者:長屋 尚典(東京大学大学院人文社会系研究科 准教授)

使用言語:日本語

主催:東京大学ヒューマニティーズセンター

概要

今年2022年が国際連合総会によって宣言された「国際先住民言語の10年 International Decade of Indigenous Languages」 (IDIL2022-2032: https://en.unesco.org/idil2022-2032 )の1年目にあたることをご存じでしょうか。この宣言は2019年の「国際先住民言語年」に続くもので、現在危機的状況にある先住民言語の保存、再活性化、奨励・向上を目指しています。先住民言語を守り、言語の多様性や多言語使用を維持していくことは、持続可能な開発目標 (SDGs) の達成のための重要な要素だと考えられています。一方で、このような消滅の危機に瀕した言語 (「危機言語」) の実情や、危機言語によって保たれている人間の言語や文化の多様性についてはあまり知られていないことも事実であると思います。そこで、このセミナーでは、危機言語がおかれている現実や、危機言語が明らかにする人間言語の多様性とそのおもしろさ、そして人文学が危機言語研究において果たすべき役割について、発表者自身の研究も交えながら、最新の研究も反映しつつ、考えていきたいと思います。