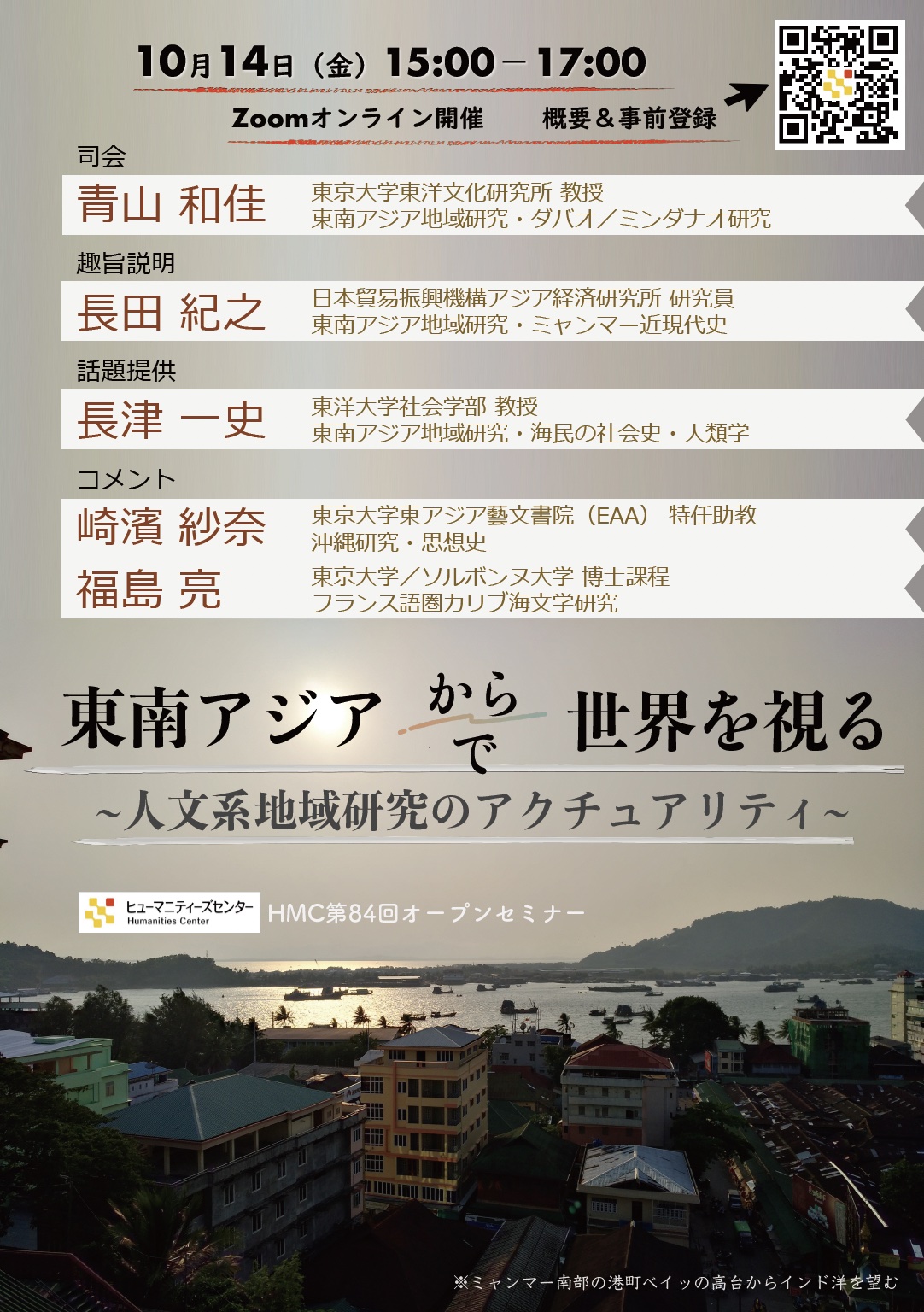

HMCセミナー 東南アジアから/で世界を視る:人文系地域研究のアクチュアリティ

基本情報

| 区分 | 講演会等 |

|---|---|

| 対象者 | 社会人・一般 / 在学生 / 受験生 / 留学生 / 卒業生 / 企業 / 高校生 / 大学生 / 教職員 |

| 開催日(開催期間) | 2022年10月14日 15時 — 17時 |

| 開催場所 | オンライン |

| 参加費 |

無料

|

| 申込方法 | 要事前申込

こちらのZoom登録ページよりお申し込みください。 https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/meeting/register/tZMod-mqpj4uEt2X6ayz1KzQPj2uJEJAGevg |

| 申込受付期間 | 2022年10月6日 — 2022年10月14日 |

| お問い合わせ先 | 東京大学ヒューマニティーズセンター hmc-info*l.u-tokyo.ac.jp(*を@に置き換えてください) |

東京大学ヒューマニティーズセンター(HMC)では定期的にオープンセミナーを行い、HMCフェローの先生方の研究成果を発信しております。今回は第84回目のセミナーとなります。ご関心ある皆様のご参加をお待ちしております。

司会:青山 和佳(東京大学東洋文化研究所教授、東南アジア地域研究・ダバオ/ミンダナオ研究)

趣旨説明:長田 紀之(日本貿易振興機構アジア経済研究所研究員、東南アジア地域研究・ミャンマー近現代史)

話題提供:長津 一史(東洋大学社会学部教授、東南アジア地域研究・海民の社会史・人類学)

コメント:

崎濱 紗奈(東京大学東アジア藝文書院(EAA)特任助教、沖縄研究・思想史)

福島 亮(東京大学/ソルボンヌ大学博士課程、フランス語圏カリブ海文学研究)

使用言語:日本語

主催:東京大学ヒューマニティーズセンター

概要

学術のアクチュアリティというものが問われるようになってから、もうかなりの年月が経ちました。このセミナーでは、人文系の地域研究について、そのアクチュアリティとはどのようなものかを議論するためのひとつの方途として、東南アジア研究の方法論や成果を素材に、他の地域を専攻する地域研究者たちとの対話を拓くことを試みます。

これまで東南アジア地域研究では、「東南アジアらしさ」を示す事柄として人々の移動性の高さ、商業の卓越、女性の社会的役割の大きさ、民族・文化の混淆性などが論じられてきました。これらは現実の地域的特性を表現する一方で、あるべき世界を幻視する「思想としての東南アジア」をも構成してきたように思われます。地域の個性とされるものと普遍性との関係はひとつの重要な論点となるでしょう。

また、地域研究、特に日本における東南アジア研究では、現地語の習得とフィールドワークがつとに重視されてきました。研究主体である個人が、対象地域の土地と社会に可能な限り没入し、内部からの視点を獲得することが目指されたのです。しかし、多くの場合、研究者はフィールドに対して究極的には他者であり続けます。そうした状況下で地域研究者が、自身の当事者性(例えば、日本人としての)をどのように考え、どのように行動するかということも、地域研究のアクチュアリティという問題と関係するでしょう。

このセミナーでなんらかの結論に到達することは想定していません。対象地域ごとに分断されがちな地域研究者たちや「地域」に関心を寄せる人たちの間をつなぐ糸口をつかめればと考えています。

司会:青山 和佳(東京大学東洋文化研究所教授、東南アジア地域研究・ダバオ/ミンダナオ研究)

趣旨説明:長田 紀之(日本貿易振興機構アジア経済研究所研究員、東南アジア地域研究・ミャンマー近現代史)

話題提供:長津 一史(東洋大学社会学部教授、東南アジア地域研究・海民の社会史・人類学)

コメント:

崎濱 紗奈(東京大学東アジア藝文書院(EAA)特任助教、沖縄研究・思想史)

福島 亮(東京大学/ソルボンヌ大学博士課程、フランス語圏カリブ海文学研究)

使用言語:日本語

主催:東京大学ヒューマニティーズセンター

概要

学術のアクチュアリティというものが問われるようになってから、もうかなりの年月が経ちました。このセミナーでは、人文系の地域研究について、そのアクチュアリティとはどのようなものかを議論するためのひとつの方途として、東南アジア研究の方法論や成果を素材に、他の地域を専攻する地域研究者たちとの対話を拓くことを試みます。

これまで東南アジア地域研究では、「東南アジアらしさ」を示す事柄として人々の移動性の高さ、商業の卓越、女性の社会的役割の大きさ、民族・文化の混淆性などが論じられてきました。これらは現実の地域的特性を表現する一方で、あるべき世界を幻視する「思想としての東南アジア」をも構成してきたように思われます。地域の個性とされるものと普遍性との関係はひとつの重要な論点となるでしょう。

また、地域研究、特に日本における東南アジア研究では、現地語の習得とフィールドワークがつとに重視されてきました。研究主体である個人が、対象地域の土地と社会に可能な限り没入し、内部からの視点を獲得することが目指されたのです。しかし、多くの場合、研究者はフィールドに対して究極的には他者であり続けます。そうした状況下で地域研究者が、自身の当事者性(例えば、日本人としての)をどのように考え、どのように行動するかということも、地域研究のアクチュアリティという問題と関係するでしょう。

このセミナーでなんらかの結論に到達することは想定していません。対象地域ごとに分断されがちな地域研究者たちや「地域」に関心を寄せる人たちの間をつなぐ糸口をつかめればと考えています。