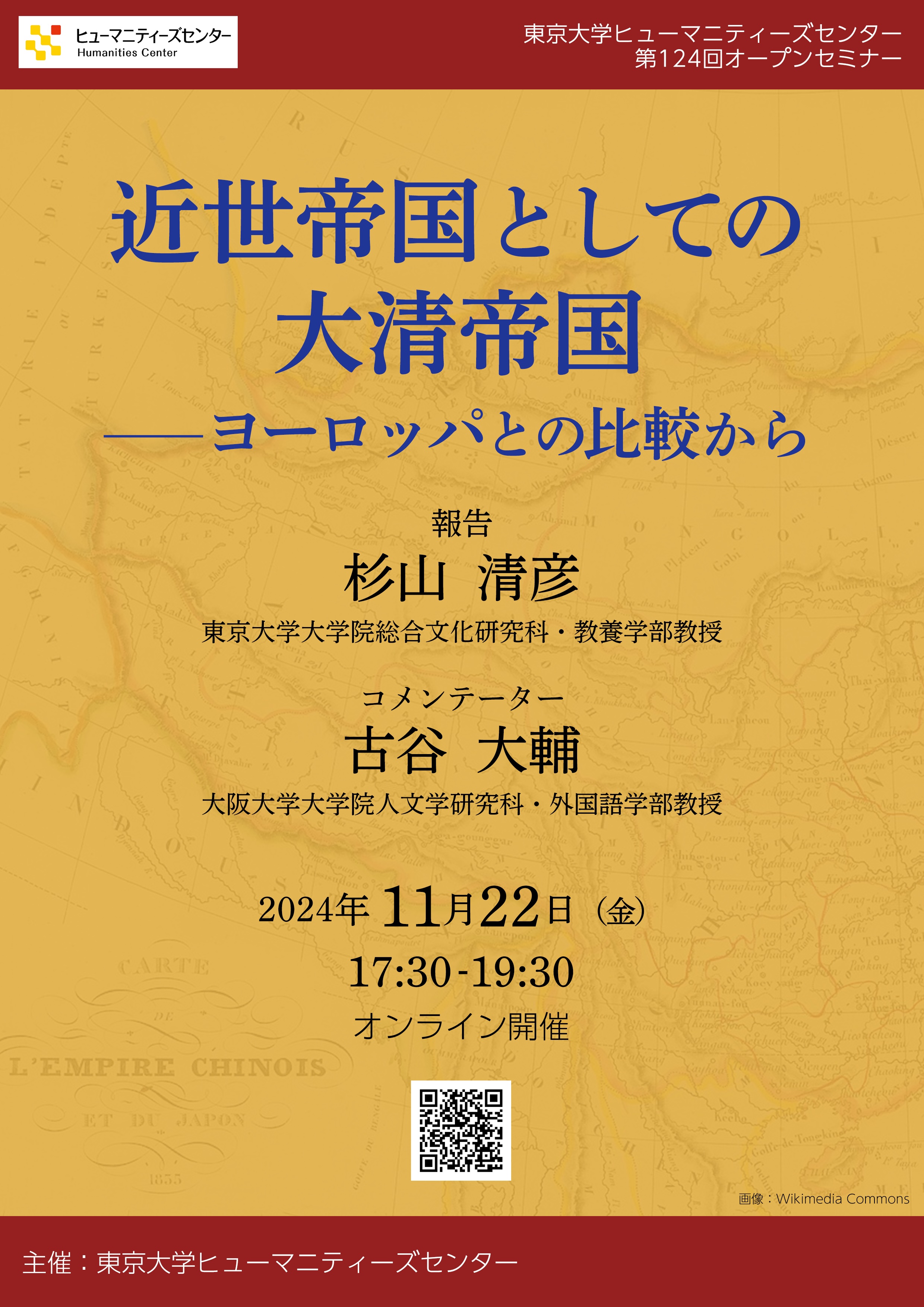

HMCオープンセミナー「近世帝国としての大清帝国──ヨーロッパとの比較から」

基本情報

| 区分 | 講演会等 |

|---|---|

| 対象者 | 社会人・一般 / 在学生 / 受験生 / 留学生 / 卒業生 / 企業 / 高校生 / 大学生 / 教職員 |

| 開催日(開催期間) | 2024年11月22日 17時30分 — 19時30分 |

| 開催場所 | オンライン |

| 参加費 |

無料

|

| 申込方法 | 要事前申込

申し込み方法の詳細は、以下のリンクからご確認ください。 https://hmc.u-tokyo.ac.jp/ja/open-seminar/2024/124-manchu-qing-empire/ |

| 申込受付期間 | 2024年11月8日 — 2024年11月22日 |

| お問い合わせ先 | 東京大学ヒューマニティーズセンター hmc-info*l.u-tokyo.ac.jp(*を@に置き換えてください) |

東京大学ヒューマニティーズセンター第124回オープンセミナーを、以下の通り開催致します。

ご関心ある皆様のご参加をお待ちしております。

| 講演 | 杉山 清彦 | 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部教授 | |

| コメンテーター | 古谷 大輔 | 大阪大学大学院人文学研究科・外国語学部教授 | |

| 主催 | 東京大学ヒューマニティーズセンター | ||

概要

清、といえばどのようなイメージが浮かぶだろうか。多くの場合、「ラストエンペラー」から想起される、「中国最後の王朝」というものかもしれない。しかし、この王朝に君臨していたのは、まさにその愛新覚羅溥儀という特異な姓名が示すとおり、漢人(漢民族)ではなく、東北アジアに出自するマンジュ(満洲)人だった。では、マンジュ人が建設し、広大な範囲に及ぶモンゴル・チベット・東トルキスタンと、膨大な人口を抱える中国内地とにまたがって広がったこの帝国は、どのような構造をとり、どのような特徴をもっていただろうか。

今回のセミナーでは、この王権を「最後の中華王朝」としてではなく、「大清という国号を称する、マンジュ人が支配した近世の一帝国」として「大清帝国」と捉え、その構造と特徴について、比較史の観点から考察する。そこで浮かびあがるのは、儒教を奉じ文官官僚が皇帝の手足となって治める一元的支配の姿ではなく、複数の文化圏にまたがる領域を多面的な君主が統合する複合的・個別的な支配の姿であり、それは先行する明王朝よりも、同時代のヨーロッパや西アジアの王権と多くの共通点を有しているといえる。そこで、近年、一元的・固定的な像から複合的・可塑的な像へと理解が塗り替えられている近世ヨーロッパの国制との比較を通して、新しい角度から帝国の姿を照らし出したい。

コメンテーターとして、北欧を中心に近世ヨーロッパの国制理解の刷新に取り組む古谷大輔・大阪大学教授を招き、ユーラシアの東西を俯瞰した討議を試みる。