今、そこにある「過去」 三次元デジタルデータ化技術で挑むサイバー考古学

昔ながらの穏やかな風景が広がる奈良県明日香村。7世紀後半、この地には、最高の頭脳と技術が結集した政治・文化・流通の中心都市「飛鳥京」が置かれていました。しかし、現在は田畑が広がり、当時を偲ばせるのは野山と建造物の遺構だけです。

2011年11月、この明日香村で「Mixed Reality(複合現実感)による飛鳥京体験ツアー」が開催されました。いにしえの最先端の都を、現代の最先端技術を使って蘇らせる試みです。この日、田園風景の中をゆっくり走る赤い電動バスに乗った参加者たちは、西暦645年のまさにこの場所を目にすることになりました。現在の村の風景に重ねて、飛鳥京に並ぶ木造家屋や色鮮やかな大伽藍をもつ飛鳥寺が現れます。参加者は蘇我氏暗殺事件まで目撃したのです。

飛鳥京体験ツアーを主催した、東京大学生産技術研究所の池内克史教授は、歴史的建造物のデジタルデータ化技術や復元展示技術を研究しています。文化財のデジタルデータは、保存・復元を助けるばかりでなく、考古学に新しい知見を加えることもあります。カンボジアのアンコール遺跡における「バイヨン寺院デジタルアーカイブ化プロジェクト」がその典型的な例です。

アンコール遺跡をスキャンする

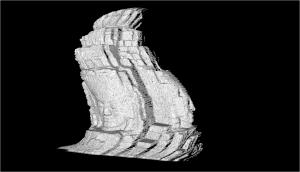

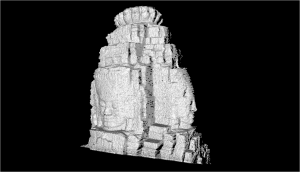

アンコール王朝が最盛期を迎えた12世紀末に建造されたバイヨン寺院は、神々の顔を東西南北に刻んだ四面塔が林立する迫力のある外観と、回廊に施された繊細な浮き彫りで有名です。内戦などのために長い間無管理状態にあり、倒壊の危機に瀕しています。

池内研究室は、日本国政府アンコール遺跡救済チームと協力してバイヨン寺院のデジタルデータ化に挑みました。屋外の巨大建造物の計測には様々な新技術が必要でした。

形の計測には、距離センサーを用います。通常、地上や足場に固定した距離センサーから対象物までの距離を一点ずつ計測することにより、点集合としての立体形状を得ます。

ところが、広さ160m×140m、高さ45mのバイヨン寺院には、従来の固定型センサーでは太刀打ちできません。そこで、気球にセンサーを吊り下げた「気球型移動距離センサー」を開発しました。しかし、気球が揺れるとセンサーと対象との距離が変化し、得られる立体画像に歪みが生じます。研究グループは、センサーの上に取り付けられたビデオカメラの映像と比較する方法(阪野、2005年)や、地上据え置き型のセンサーと比較する方法(増田、2005年)により、距離データを補正して歪みの無い立体画像を得ました。

一方、増改築が繰り返された寺院内部には、狭くて複雑な空間が多く存在します。そのような場所も、梯子を上下しながら壁面を正面から計測する「木登りセンサー」(小野、2005年)や鏡を利用した手法を開発し、立体形状を計測することができました。

計測が終わると、取得データを張り合わせる「位置合わせ」を行います。ところが、バイヨン寺院のデジタルデータ量は膨大で、一台のコンピュータでは扱えません。大石岳史講師(現准教授)は、二枚の画像の高速位置合わせや複数のコンピュータを同時に使用する手法を考案して、従来の1000倍の計算速度を実現(大石、2005年)し、この問題も乗り越えることができました。

形と同様に重要なのが、色の計測です。屋外の場合、時間や天候によって光の当たり方が変わるため、同じ材質でも色が異なって見えます。私たちは普段、光源からの光が物体表面で反射された色を見ています。色情報を取得するカラーカメラも同様に、光源の色と、物体に固有の反射率の掛け合わされたデータを記録します。しかし、文化財の保存という目的からは、光源の色に左右されない真の「色」である反射率の情報を記録する必要があります。そこで、太陽光の色を推定して日照による見かけの色変化をキャンセルし、寺院壁面の反射率を得る手法が考案されました(川上、2005年)。さらに、反射率の情報を利用して、さまざまな照明条件での見え方を合成できるようになりました。

見えないものを見るサイバー考古学

様々な技術開発を経て得られたバイヨン寺院のデジタルデータから、これまでわからなかった興味深い事実が見えてきました。

バイヨン寺院には多くのペディメント(切妻壁飾り)と呼ばれる彫刻があります。その大半は光の届かない狭隘部にあり、肉眼で見ることも写真撮影も不可能でした。池内研究室では、鏡を利用した距離センサーによって取得したペディメントの3次元データから合成画像を作成しました。この世界初の画像には、仏像が削り取られ、後からヒンズー教のシバ神の象徴であるリンガが彫られた様子が写っていました。これは、バイヨン寺院が仏教寺院からヒンズー教寺院へと作り変えられたことを示す貴重な証拠となっています。

また、バイヨン寺院の大きな特徴である四面塔に関する分析も行われました。経年変化や苔などにより肉眼では形を判別しづらくなるほど変色した彫刻でも、コンピュータによる客観的な解析が可能です。その結果、現存する173の顔面が、デーヴァ(男神)・デヴァター(女神)・アシュラ(悪魔)の三種類に分類できる事がわかりました。さらに、同じ塔の顔や位置的に近い顔が類似しているという結果が得られ、複数の職人グループで分担して制作が行われたという説が科学的に裏付けられました。

飛鳥京復元プロジェクト

池内研究室の活動は、計測・分析にとどまらず、デジタルデータを利活用する方法にも及びます。現在、クラウドコンピュータによるデータの共有や、遺跡の復元に関する研究が進行中です。

そのひとつが、現実世界に仮想物体を重ね合わせる複合現実感技術を利用した「飛鳥京復元プロジェクト」です。その実証実験として行われたのが、冒頭の飛鳥京体験ツアーでした。

ゴーグル型のヘッドマウントディスプレイ(HMD: Head Mounted Display)を装着した参加者たちが見ているのは、バスに取り付けられた全方位カメラが撮影するリアルタイムの映像です。装着した人の頭の動きに対応して、顔が向く方向の風景が映し出されます。その現実の風景に、コンピュータ・グラフィックス(CG)で復元された飛鳥京の建物が現れます。CGの建物が違和感なく現実世界に写るよう、光源環境に合わせてCGの見え方が変わる技術や、現実世界の人物の影がCGの実世界や建物に写る技術などが開発されました。

池内教授と大石准教授は、屋内のシアターではなく、現場での「体験」にこだわります。「昔ここに何々寺があったと言われても、小学生は『ふーん』と言うだけ。家に帰ると全て忘れてしまいます」(池内教授)。自分が立っている土地の歴史的意味を、疑似体験を通して理解する。それが、飛鳥京復元プロジェクトです。

かけがえのない文化財を守る工学者の夢

「世の中の役に立つことが、工学者の喜び」と語る池内教授は、研究室の技術によってかけがえのない文化を守ることを目指しています。より多くの人へ感動を届けるため、池内研究室の卒業生である角田氏は池内教授や大石准教授と共に、大学発のベンチャー企業「アスカラボ」を立ち上げました。「実用化して初めて気付く課題を研究室に持ち帰り、再び社会に還元するという、企業と研究室の密なループの実現が、現場の必要にもとづく研究を生む」と池内教授は語ります。社会と大学を結ぶ、始まったばかりの取り組みです。

人々が育む文化は、常に技術の進歩に根ざしてきました。新技術によってもたらされる感動は、かけがえのない文化を守り育ててゆく、大きな原動力になるはずです。

参考文献

「3次元デジタルアーカイブ」池内克史・大石岳史 財団法人東大出版会

取材協力

池内克史教授 生産技術研究所 |

大石岳史准教授 生産技術研究所 |