極微の闇が輝くとき 世界最高輝度の放射光が拓くナノテクノロジー

これまで見ることができなかった極微の世界を見せてくれる放射光。東京大学放射光アウトステーションでは、世界最高輝度の軟X線を使って、物質科学やナノテクノロジーの新たな可能性を切り開いています。

ナノの世界はナノの光で見る

ゆるやかな山並みがつづく兵庫県佐用郡。播磨科学公園都市として整備されたあたりを上空から眺めると、巨大な銀色のドームが目に飛び込んできます。広さが甲子園球場の36倍という放射光施設SPring-8(スプリング8)の電子蓄積リングです。

この電子蓄積リングの中では、ほぼ光速で進む電子ビームが磁石によって軌道を曲げられ、その際に極めて明るく、指向性の良い光が発生します。これが「放射光」です。微細なものを観察するには、その物質の大きさよりも波長の短い光と、微細な領域を明るく照らしだす輝度が必要です。SPring-8の放射光はX線領域を主体としていますから、波長に対応したナノメートルサイズのものを見分けることができます。放射光エネルギーは世界一。原子レベルの構造や性質などを解析し、科学から産業まで広い分野に新たな発見をもたらしてきました。 SPring-8の電子蓄積リングからは54本のビームラインが伸び、放射光はそれぞれの実験装置へ導かれます。これらのビームラインの中で、世界最高性能の軟X線実験をおこなっているのが東京大学放射光アウトステーションBL07LSUです。

「人から人へ」世界最高輝度への道

放射光の利用が試みられたのは1960年代末で、日本では東大原子核研究所(核研)に 電子シンクロトロンの放射光が利用されました。この装置は素粒子実験を主としていたので、空き時間に放射光実験がおこなわれました。そして、1974年、核研に世界初の放射光研究専用リングとして「SOR-RING」が建設されました<編集部注>。放射光研究専用の施設として1981年、高エネルギー物理学研究所(KEK、現在の高エネルギー加速器研究機構)に「KEK-PF(フォトン・ファクトリー)」が建設されました。

「KEKは大型加速器の時代を迎えて発足した組織で、多くの核研の研究者がKEKに移りました。ですから、加速器研究も受け継がれていったのです」と、東京大学放射光連携研究機構長の尾嶋正治教授は放射光研究の系譜を語ってくれました。

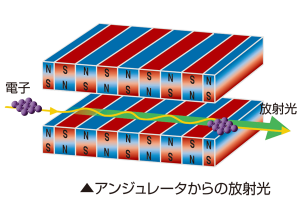

KEK-PFでは先進的な加速器技術が培われました。従来の装置では、偏向電磁石で電子の軌道を1回曲げて放射光を発生されていました。磁石列を特定の形に組み合わせ、電子を周期的に蛇行させると、蛇行のつど発生した放射光が重なり合って(また干渉し合って)輝度が高くなり、細く絞られた高輝度X線ができます。この磁石列の装置を「アンジュレータ」といい、1997年に完成した大型放射光施設SPring-8の中心装置として採り入れられて、世界最高品質の放射光が実現したのです。

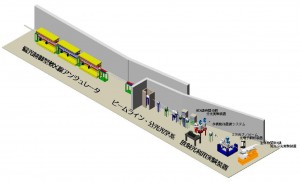

アンジュレータの技術はさらに進化し、2006年に建設が始まった東大の放射光アウトステーションには8台の新型アンジュレータが設置されて、最高輝度の可変偏光軟X線をつくりだしています。実験環境も世界最高です。 常設の実験装置は3台。1つは時間分解光電子分光装置(時間分解能:50ps)。レーザーと放射光を同期させて光触媒などの試料に変化を起こさせ、時間変化を観察します。第2は3次元ナノビーム光電子分光装置(空間分解能:70nm)。100nm以下に細く絞った軟X線を試料に当てて表面(2次元面)を走査しながら測定すると同時に、叩き出された光電子の角度を分けて測定することで深さ方向の分布も測り、3次元での化学結合状態や電子状態を調べます。LSIなどのナノデバイスの構造解析には最適です。第3は超高分解能発光分光装置(エネルギー分解能:50meV)。放射光を当てると、物質特有の発光が起こります。その発光から、たとえば水に囲まれたタンパク質の電子状態や燃料電池の反応過程を実環境で知ることができます。この実験は、物質科学部門とともに東大放射光連携研究機構を構成している生命科学部門と共同でおこなう計画が立てられています。

「3つの装置に絞ったのは、再生可能エネルギーや脱レアメタルに必須の新物質やデバイスを実環境で調べたかったからです。それによって、エネルギー科学、環境科学の技術を開拓する新しい知見やノウハウが蓄積されます」。尾嶋教授は次世代の技術と社会を見据えた構想を立てていました。

放射光がものづくりの流れを変える

東大放射光アウトステーションが供用利用を開始したのは2009年11月です。その測定性能の高さが評価され、利用申請が急増しています。課題の採択率は6割、外国からの参加もあり競争が激しくなっています。

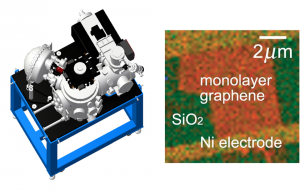

この最先端の研究環境の中で、次世代を担う学生や若手研究者が育っています。さらに、新しい成果が次々に生まれています。その中で、若手が取り組む燃料電池の非白金系カーボン触媒の研究が光っています。また最近の大きな成果のひとつに、「グラフェン・トランジスタが高抵抗になる原因を突き止めたこと」があります。グラフェンは2010年のノーベル物理学賞受賞の研究として知られるナノメートルサイズの炭素材料。電子の移動速度が非常に速く、低電圧・低消費電力で動作することから、次世代トランジスタへの応用研究が進められています。しかし、開発中のグラフェン・トランジスタは、電圧をかけるとグラフェンの膜と金属電極との間の界面で抵抗が大きくなり、電子の移動速度が遅くなってしまうのです。その原因がわかっていませんでした。東大放射光アウトステーションの3次元ナノビーム光電子分光装置を使って解析したところ、金属電極と接する約500nmのところでグラフェンの電位(バンド)が急激に上昇していました。これは、本来N型であるグラフェンが金属との界面領域だけP型になっているために抵抗が大きくなった可能性を示唆しています。このようなナノスケールでの界面バンド構造変化が観察されたのははじめてのことです。理論的には予測されていたことでしたが、今回の実験で初めて実証されたわけです。

こうしたナノ材料に関する発見は、新しい製品づくりにフィードバックすることができます。「ものづくりはこれまで、経験と試行錯誤の積み重ねでした。これからは、放射光でまずモノの本質を明らかにし、計算科学も活用してさらに高性能なナノ材料を設計する。この方式が日本の新しいものづくり戦略になるはずです」と熱く語る尾嶋教授。放射光が新しいものづくりの時代を切り開いていきます。

(取材協力 サイテック・コミュニケーションズ)

<編集部注>掲載時、『日本では1974年、東大原子核研究所(核研)に電子シンクロトロン「SOR-RING」が建設されました。この装置は素粒子実験を主としていたので、空き時間に放射光実験がおこなわれました。』としておりましたが、不正確な表現だったため上のように修正いたしました。(2012年11月29日/本部広報課)

取材協力

タイトル画像

アンジュレータから放射される高輝度放射光 © The Institute for Solid State Physics & Synchrotron Radiation Research Organization