震源の近くへ 海の底で起きる地震を海の底で観測する

地震という現象を正しく理解するために、震源近くで観測する--。その目的を果たすため、地震研究所は海底で頻発する地震を観測できるシステムを長年開発してきました。このシステムは、2011年の東北地方太平洋沖地震でも活かされましたが、観測の精度が高まるほど、地震のメカニズムはそう単純ではないことも見えてきました。

東北地方太平洋沖地震の津波の瞬間を計測

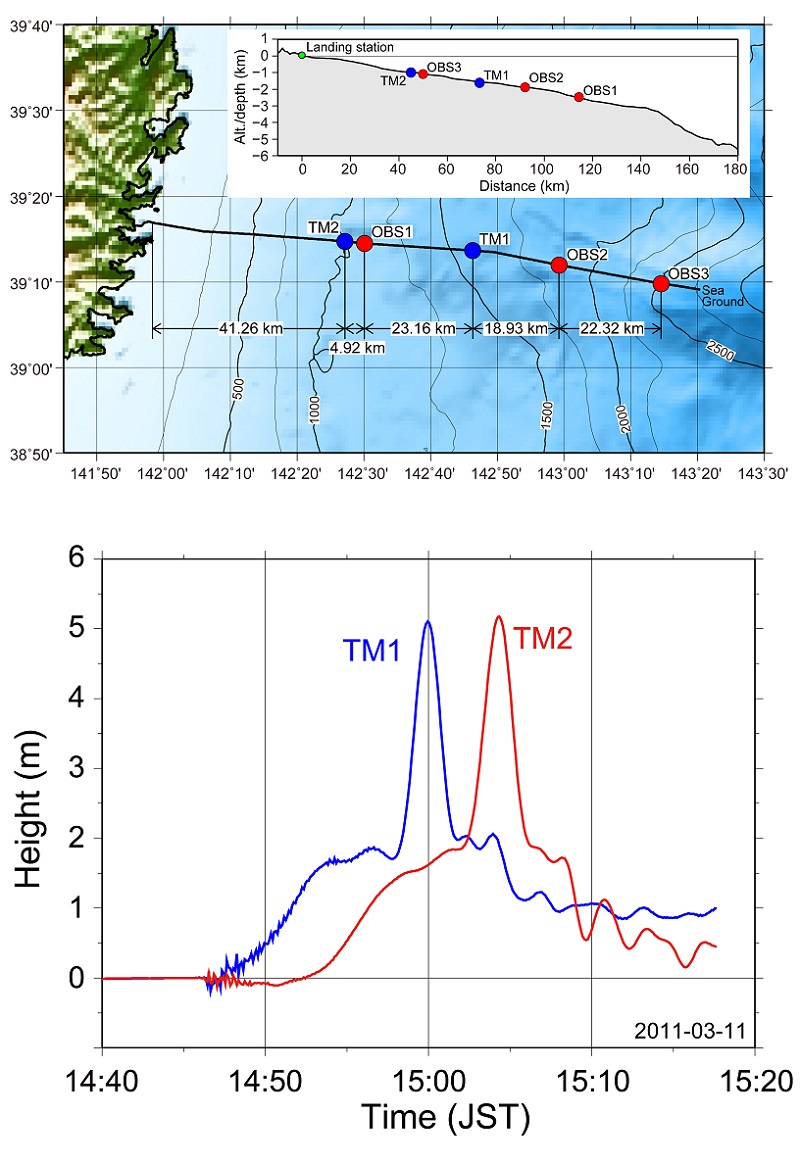

図1:2011年の東日本大震災時に三陸沖に配置されていた海底地震津波観測システムと津波の高さのデータ

(上)地震研究所が学術研究を目的に1996年に三陸沖に設置した全長120kmにおよぶ光ファイバケーブルには3台の地震計(OBS1~3)と2台(TM1、TM2)の水圧計が設置されている。(下)東北地方太平洋沖地震発生直後の水圧計が捉えた水圧の変化を津波の高さで表したデータ。2段階の津波が発生した様子がわかる。ケーブルを海から陸上へと引き揚げる陸揚局(りくあげきょく)が津波により被災し、観測が中断した。

© 2016 東京大学地震研究所

2011年3月11日、未曾有の大災害として記憶に新しい東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震の瞬間を、地震研究所の3台の地震計と2台の水圧計からなる海底地震津波観測システムが捉えていました。

2つの水圧計が示す数字は発生直後から上昇しはじめ、約15分後には陸地から約65km離れた位置にある水圧計TM1が、さらに3、4分後、そこから20kmほど陸地に近い水圧計TM2が、約5mの津波に相当する水圧の変化を観測しています(図1)。津波のデータを見た地震研究所・観測開発基盤センターの篠原雅尚教授は「これまでにない高さ」に驚愕したといいます。通常、津波の高さはcmという単位で表示されているところ、このデータは100倍のm単位で表示されていたからです。

このデータが示していたのはそれだけではありません。「これまで震源直上を中心に津波が発生するものと考えられていましたが、東北沖地震では、海洋プレートが沈み込む海溝付近で海底が大きく動いて、大きな津波が発生したことがわかったのです」と篠原教授は説明します。

なぜ海底観測が重要か

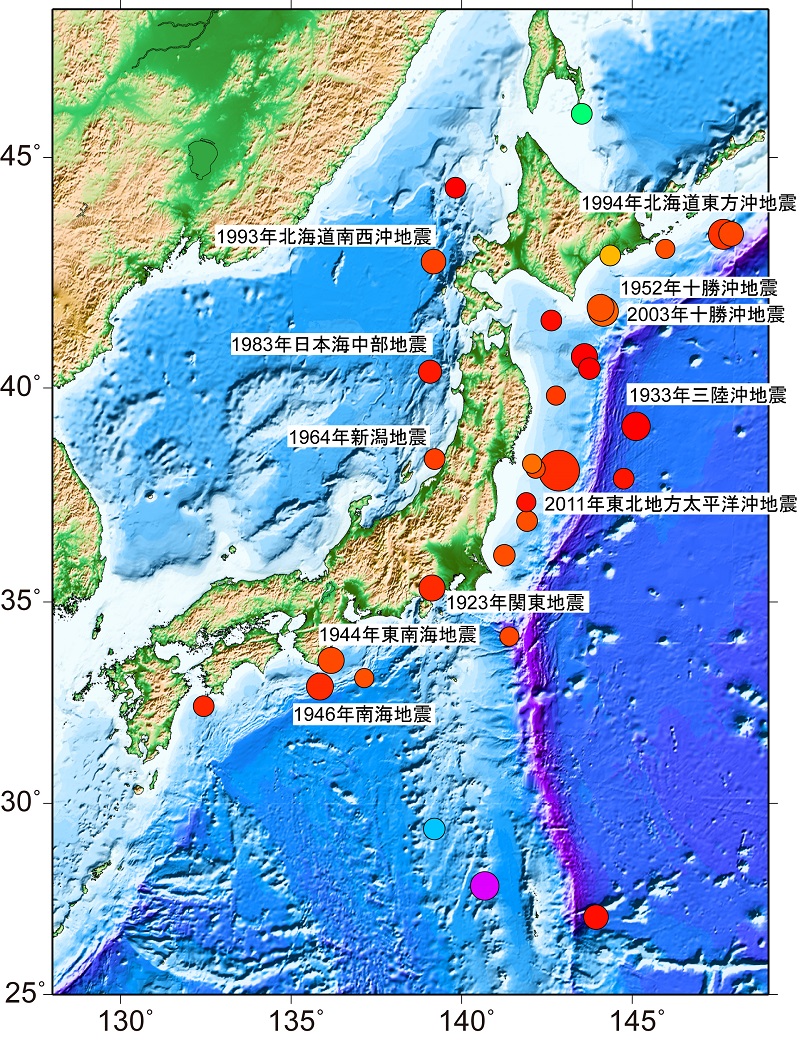

図2:1923年以降に起きたM7.4以上の大地震

1964年の新潟地震、1983年の日本海中部地震、1994年の北海道南西沖地震、2003年の十勝沖地震など、1923年の関東地震以降に起こったマグニチュード(M)7.4以上の地震は、全てが海底下で発生している。

© 2016 東京大学地震研究所

世界有数の地震大国である日本には、2015年現在すでに約1800点の高感度の地震観測点が地上にあります。ところが、日本で発生する大規模地震の震源はほとんどが海底下です(図2)。

「地震という現象を正しく理解するためにも、できるだけ“現場”の近くで観測する必要があります」と、海底地震計の重要性を説く篠原教授。しかし、海底観測には、電力の制限、海水による高圧・腐食対策が必要、電波(光)が届かない、人が直接操作できないなど、海底であるがゆえの難しさがあります。こういったことをひとつひとつ克服しながら、測器の開発が進められてきました。

篠原教授らが開発を進める海底地震計は、自己浮上式とケーブル式の2種類。測器の開発にあたっては、海洋工学技術や通信技術、材料科学などの周辺技術の進歩もあり、今でこそ陸上と遜色ないほど高精度な観測が可能になりましたが、当初はそれらの技術も未成熟でした。「私の先生の先生たちが、地震計センサ、記録用テープレコーダー、耐圧容器に至るまで、ほぼ全てを手作りで作り始めました」と篠原教授は話します。

改良を重ねつつ進化した自己浮上式

地震研究所で測器開発が始まったのは約58年前のことです。理学部でも始まり、海底地震観測研究が本格化したのはその約10年後。それぞれが開発した海底地震計は、錘とロープを取り付けた海底地震計を海底に沈めて、一定期間観測し、その後、海上に浮かべたブイを目印に回収するロープ係留方式でした。ただし、数千mものロープを回収するのにかなりの労力を要するほか、ブイが流されて測器ごと紛失してしまうなど回収時のトラブルが少なくありません。

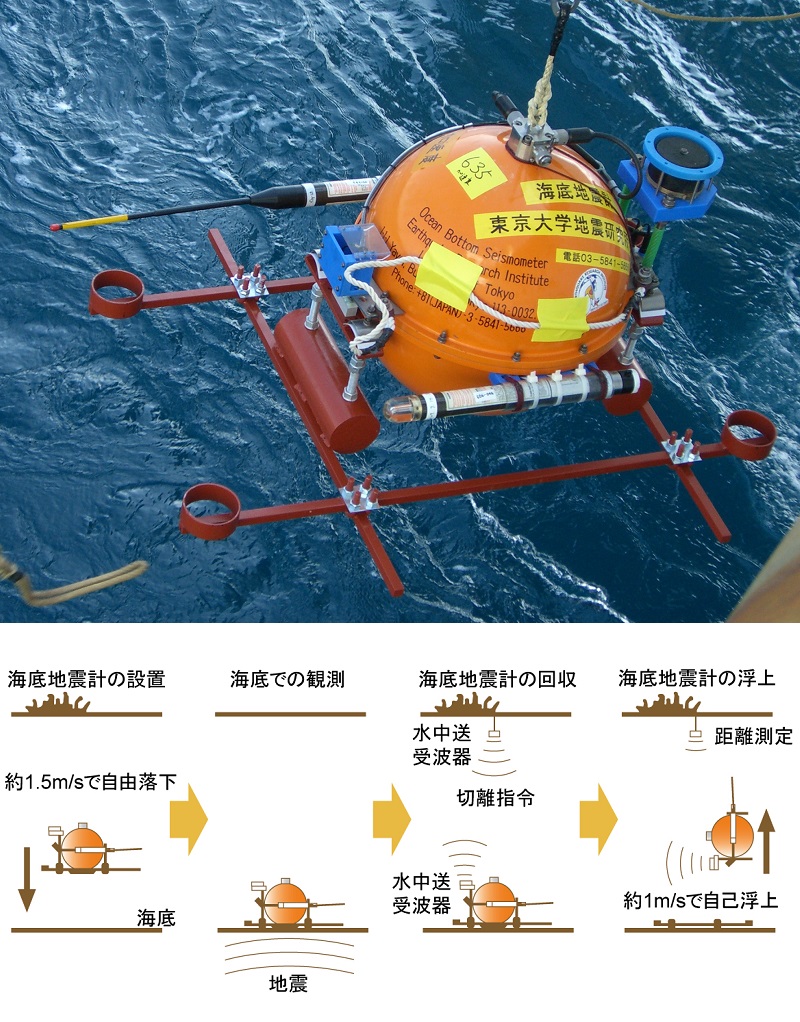

図3:現在の自己浮上型海底地震計

(上)耐圧球の直径は約50cm。下部に沈降用の錘が取り付けられている。開発当初、アナログだったデータ収録は、90年代からデジタル収録方式が主流になりました。(下)海底地震計の設置から回収までの様子。観測のために、船上から地震計を落とす。海底での観測期間が終わり、測器を落下させた位置で船上から音波信号を送ると、海底地震計が浮上する仕組み。

© 2016 東京大学地震研究所

そこで、地震研究所の南雲昭三郎先生、笠原順三先生らのグループ、理学部地球物理学教室の浅田敏先生、島村英紀先生、金沢敏彦先生らのグループは、それぞれ80年代はじめに自己浮上式を開発します。この海底地震計は、決められた時期になると錘から切り離され、海上に浮かんでくるタイマー方式。地震計はガラスでできた耐圧球の中に納められ、1ヶ月程度の観測が可能です。しかし、タイマーが作動する時期に台風が来て、せっかく浮かんできた測器が流されてしまうことが発生。ならば天候に左右されず確実に回収できるようにしようと、船上からの音波信号をキャッチした測器が自ら錘を切り離して浮上してくる音響切離式へと改良されました。

篠原教授が地震研究所で開発に加わったのは、金沢教授らが観測の長期間化と広帯域化に取り組んでいた2000年頃で、この頃に耐食性に優れたチタン合金製の耐圧球が登場しました(図3)。搭載できる電池も増え、1年間の連続観測が可能になりました。さらに、海水圧から津波や海底上下変動を割り出す精密水圧計、大きな震動が来ても飽和しない加速度計など、目的に応じた様々な機能を加えていきました。

低コストで多地点を観測できる自己浮上式は海外との共同研究にも適しており、地震により大きな被害が出るニュージーランドやチリでの観測でも活用されてきました。

リアルタイムでの観測が可能なケーブル式

もうひとつのケーブル式海底地震計は、電信電話技術を全面的に利用し、海底通信ケーブルの中継器の代わりに地震計とした気象庁の御前崎沖のシステムが日本における第1世代です。これは銅線によるアナログ伝送方式でしたが、第2世代として、1993年に地震研究所が伊豆半島沖に設置した海底地震観測システムからは、光ファイバーを使ったデジタル方式を採用しています。

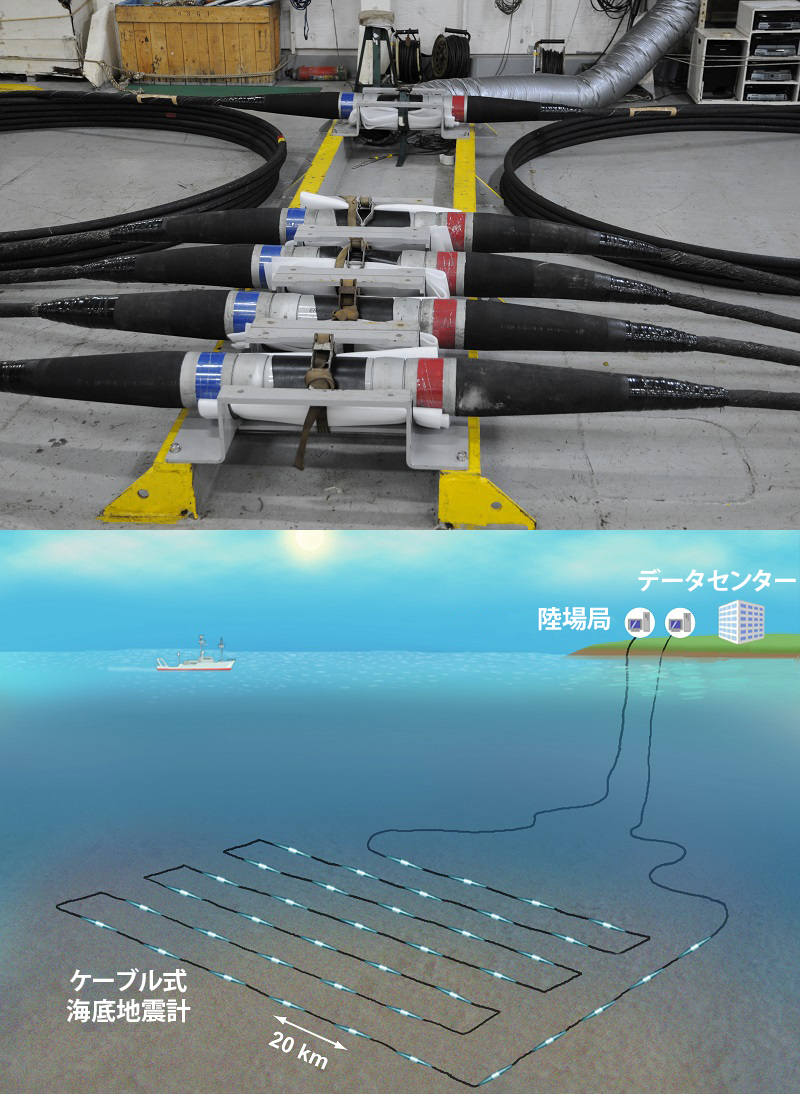

図4:ケーブル式海底地震観測装置

(上)2010年に粟島沖に設置したケーブル式海底地震計。(下)ケーブルの先端は陸上に繋がれており、電源供給は陸上から行い、データは陸上に伝送される。 © 2016 東京大学地震研究所

「自己浮上式は、測器を回収した後でなければデータが手に入らないのに対して、ケーブル式はデータがリアルタイムで伝送されるので、その瞬間に起きていることをモニタリング観測できます」と、篠原教授はケーブル式のメリットを説明します。

地震研究所が現在開発中の第3世代は、小型化・省電力化を実現しつつ、設置後の拡張性も持たせたタイプへとさらに進化(図4)。インターネット技術によるデータ伝送が最大の特徴で、マイクロコンピュータを搭載した観測装置同士が通信することもできます。こちらは2010年に新潟県粟島沖に設置した全長25kmのシステムに続いて、2015年には三陸沖に全長105kmのシステムを設置。「ケーブルの間には、3台の測器を設置しています。陸から最も遠い測器は、地震計の他に拡張ポートを搭載し、水中でも抜き差しできるコネクタがついているので、海底設置後でも海中ロボットを使って新しいセンサの追加や交換ができます」と篠原教授は目を輝かせます。

浅部プレート境界で起こる現象を発見

地震が起きる背景には、プレート同士がどの程度接着しているかという「固着の状態」が影響すると考えられています。最も単純な説明は、固着状態が弱いプレートは常時滑るのに対して、固着状態が強いプレートは滑らないため、時間とともに加わる力が大きくなり、その力に耐えられなくなると固着した箇所が壊れて地震が発生するというものです。

そして、プレート境界型地震は、固着が弱い浅部のプレート境界ではなく、より深いプレート境界で発生すると考えられていました。ところが、東北沖地震のデータは、浅部プレート境界が地震発生時に大きく滑ることを示していました。

浅部プレート境界のさらなる理解が必要と、2013年、篠原教授らは、九州大学などと共同で、九州東方の日向灘に12台の海底地震計を設置。3カ月間の観測により、浅部プレート境界で低周波微動と呼ばれる小さな振動の震源を明らかにしました。さらにデータ解析を進めると、その低周波微動の震源が移動していることも分かりました。この結果は、浅部プレート境界でスロースリップ(ゆっくりしたすべりが継続する現象)が起きている可能性を示すものでした。

2015年は観測期間を1年間に延ばした海底地震計を、日向灘に再び沈め、2016年1月初めに回収しました。そこにはどんな現象が記録されているのか。5年前を振り返り、「海洋プレートが沈み込むということについて理解していなかったのだと思い知らされました」と話す篠原教授ですが、海底で起きていることへの理解を深められればと、データに期待を寄せています。

取材・文:牛島美笛

取材協力

篠原雅尚教授