好奇心こそが常識を打破し人生を駆動する。 | UTOKYO VOICES 007

社会科学研究所 比較現代社会大部門 教授 石田 浩

好奇心こそが常識を打破し人生を駆動する。

好奇心こそ人生の駆動力──石田の研究生活そのものでもある。

東大赤門近くの自宅で暮らしていた石田の耳には、学生運動の喧騒が常にこだましていた。安田講堂に機動隊が入った1969年1月18日、通学していた東大近くの中学が休校になり、「何が起こっているんだろう。それを知ろうと思った」と、その後の一途な研究生活に誘う好奇心が駆動した。

高校1年になり「何が起こっているのかを知りたい」と、岩波新書の『社会科学の方法』(大塚久雄)や『社会認識の歩み』(内田義彦)をはじめ、古典であるマルクスやウェーバーなどを読み漁る傍ら、デモにも参加。行動し本を読めば読むほど、「もう少し勉強したい、もっと知りたい」と好奇心はさらに昂進し、日本の大学を卒業後、米国ハーバード大学に留学する。

その背景には、日本有数の政治学者である父(石田 雄)の影響もあった。計量社会学を選んだのもそのせいだが、留学も「日本に居ると父と比較されるし、日本では社会学の計量分析はやっていないので米国の大学に行った」という理由からだ。留学は言葉で苦悶する人が多いのだが、石田は「小学生の2年間、米国に滞在したこともあり、英語で苦労したという記憶はそれほどない」と話す。

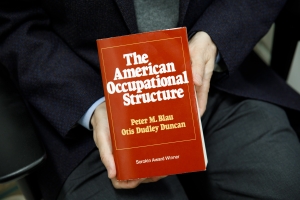

「就職を考えたことや研究者になりたいと思ったことは一度もない」という石田だが、計量社会学の先駆者であるOtis Dudley Duncanに出会い師事したことで好奇心が触発され、「もっと知りたいを追求していたら、いつの間にか研究者になっていた」と淡々と語る。長年取り組んでいる研究テーマ「格差」の原点は「中学の時に遭遇した学生運動のインパクトにあり、不平等の原因を知りたい」と思ったからに他ならない。

グローバル化が進み、誰の目にも格差が明らかになった今こそ、格差解消は喫緊のテーマだが、石田は注目されなかった80年代から格差の原因を追求してきた。今日のように「世界の富の半分以上を占めるのは1%の富裕層」「非正規社員と正社員の給与格差が拡大」などという報道を知れば、格差が拡大している印象を持つのは当然だ。

しかし、石田の最近の調査によると「90年代以降の日本では、生まれ落ちた家庭環境に見られる初期の格差は、その後のライフコースの中で拡大もしなければ縮小もしない。もともとあった格差は継続していく」という常識に反する結論が得られたのだ(詳細は2017年3月発刊『格差の連鎖と若者シリーズ第1巻 教育とキャリア』/勁草書房を参照)。

石田は「世代間で格差が維持されるということは、若い段階でサポートする必要があることがわかります。ですから、高等教育を無償化するよりも、乳幼児教育の段階での不平等を是正するほうが、将来的な格差縮小に寄与するはず」と、政策の優先順位策定にも寄与できると語る。膨大なデータを扱う地道な計量社会学だが、その面白さは、個人の生活を継続的に追跡して得られた事実(データ)によって、世間の常識を打破できることにもあるようだ。

「調査は公共財であり、研究は趣味ではなく生き方」と話す石田は、「研究者には自分から学びたいという意欲や好奇心が最も大切」と語る。好奇心は一向に衰える気配はない。

取材・文/佐原 勉、撮影/今村拓馬

階層研究の古典である『The American Occupational Structure』(写真)の著者であり、計量社会学の先駆者である Otis Dudley Duncan との出会いにより、不平等の比較計量分析が博士論文のテーマとなった。それを元にしてまとめた最初の著作『Social Mobility in Contemporary Japan』(1993年発刊)が、石田の研究生活のマイルストーンになった

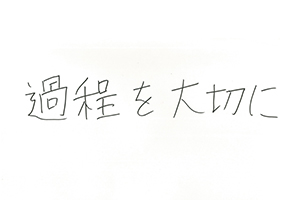

自身の研究ポリシー。研究結果は、ときに国の政策に生かされたり社会を良くしたりもするが、結果よりもその過程を重視している。現在のモチベーションも「分からないことが分かるようになること」だと言う

石田 浩(いしだ・ひろし)

1979年3月上智大学文学部社会学科卒業、1986年米国ハーバード大学大学院Ph.D.取得。1985年から英国オックスフォード大学セント・アントニーズ・カレッジ、ナッツフィールド・カレッジ研究員。1989年より米国コロンビア大学社会学研究科で助教授・准教授を務め、1995年には東京大学社会科学研究所に助教授として着任し1999年より教授に。2012年から15年には所長を務める。その間、米国ミシガン大学、イェール大学、ハーバード大学に客員研究員として滞在。

取材日: 2017年11月10日