「病気をもっても大丈夫」という回復のあり方と社会を目指して。| UTOKYO VOICES 071

大学院医学系研究科 脳神経医学専攻 教授 笠井清登

「病気をもっても大丈夫」という回復のあり方と社会を目指して。

小さい頃の笠井はかなりの引っ込み思案で、常にビクビクしながら暮らしていたという。とにかく「生きていくのが大変」で、何かに熱中した記憶もないらしい。

ずっとそんな調子だったが、高校に進み、母や友人に進路を相談したところ、「人の話を聴くのに向いている」と言われた。調べてみると精神科医という職業が見つかり、精神科医のフランクルが書いた『夜と霧』を読んで「これだ!」と思った。

理系が苦手だったため、高二からは「修行僧のように」勉強し、見事、東大医学部に合格。入学後は点字サークルやバドミントン部の部長を務めるなど、「それまでが嘘のようにリーダーになっていた(笑)」と、驚きの変化を遂げる。

さまざまな経験を通して「セルフスティグマ(自らに押した負の烙印)が解消されたのだろう」と分析している。

在学中、解剖学の養老孟司教授に私淑し、人体解剖にも何度か立ち会う中、精神医学は心を扱うものだと考えてきたが、「心も大事だが、体と脳も大事」と考えるようになり、フィジカルへの関心を深めていった。

笠井の研究テーマは「統合失調症」。幻覚や妄想をはじめ、意欲・自発性・認知機能の低下などを主症状とする精神疾患である。

卒業後は東大附属病院精神神経科の臨床医となったが、脳をフィジカルに研究できる環境を求めて、ハーバード大学医学部臨床神経科に留学。客員助手を務めながら臨床研究を続けた。思春期に発病することが多い統合失調症の発病後まもなくの脳の形態変化をMRIで経時的に精査していくと、脳の特定部位の体積が7%も減少することがわかった。

これは「統合失調症の発病後において脳の進行性の変化はない」という定説を覆す画期的な所見であり、統合失調症を早期に支援できれば予後もよくなるという、現在の国際的な流れに寄与する発見となった。

精神疾患を持つ患者にとって「真の回復」とは何か。当事者と一般とでは回復のイメージにもギャップがあり、普遍的な答えを出すことは難しい。

笠井は英国のスレイドらが提唱している「パーソナル・リカバリー」という表現に共鳴し、「その人の主観の中で人生を十分に主体的に生きることができていればいいのではないか」と話す。自身も「病気をもっていても十分幸せ」、「病気をもったことでむしろ成長できた」と患者に感じてもらえることを目指している。

当事者の痛みに寄り添い、その人生に踏み込む覚悟が医師には求められる。

「キラキラしている精神科医はあまり好かれないんじゃないかな」

好ましいのは「苦労が滲み出て、ちょっとくたびれたような感じ(笑)。『先生も一緒に(雨に)濡れてほしい』という表現を用いる方もいます」

言い換えれば、医師の生き方そのものがメッセージであり、「わかってくれそう」な空気感が無意識のうちにも滲み出るよう、日頃から心掛ける必要がある仕事だと語る。

「自分の人生のスタートが十全なものではなかったので、それをポジティブに生かす生き方がある」と笠井は捉えている。

内気で暗かった子ども時代から「これしかない」と思って進んできた道のりを振り返ると、「今につながっているな」と感じることが多いという。

そんな笠井に研究ポリシーを尋ねると、「一貫性」という答えがまっすぐに返ってきた。

強制収容所に囚われながらも奇蹟的に生還した精神科医ヴィクトール・フランクルが、その凄絶な体験を綴った世界的ベストセラー『夜と霧』。高一のときに出会って精神科医を目指すきっかけになった本であり、以来、何度も読み返している

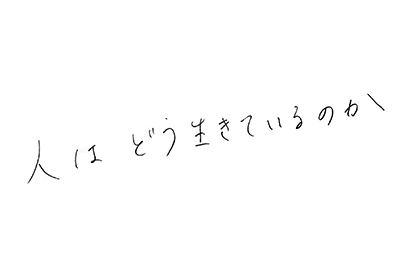

「人はどう生きるべきか」ではなく、個々が人生を歩むプロセス、「生きている過程」に興味がある。「患者さんが死にたくても、死なないでいてくれることを実現しなければならない。臨床は研究とは違いファンタジーではないんです」

Profile

笠井清登(かさい・きよと)

1995年東京大学医学部医学科卒業。同附属病院精神神経科研修医、国立精神神経センター武蔵病院精神科(臨床研修医・レジデント)、東京大学医学部附属病院精神神経科(医員・助手)を経て、2000年米国に渡りハーバード大学医学部精神科臨床神経科学部門客員助手、2002年東京大学医学部附属病院精神神経科助手に復職。2008年より東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻教授。精神疾患における脳病態の解明で成果を上げ、早期介入法の開発や早期リハビリテーションにも力を入れている。

取材日: 2019年2月13日

取材・文/加藤由紀子、撮影/今村拓馬