誰もが「これは自分たちの歴史だ」と思えるグローバル・ヒストリーを目指して。| UTOKYO VOICES 084

史料編纂所 准教授 松方 冬子

誰もが「これは自分たちの歴史だ」と思えるグローバル・ヒストリーを目指して。

東大の史料編纂所といういわば“日本史の牙城”にいながら、松方が目指しているのは“新たな世界史”の構築だ。

「これまでの世界史の理論は、西洋の歴史観を全世界に押し広げる形で作られてきました。たとえば、国家というものは豊かになると国外へと出ていき、そこから富を得るようになり、さらに強大化していく。それに失敗する国も成功する国もあるが――というストーリーで国家の発展を説明しようとする。でもその理論に収まらない国はいくらでもあります」

日本もそれでは説明がつかない国の一つだ。しかし、鎖国を理由に日本を特殊な例外として扱ってしまえば、その理論にとりこんで世界を説明できてしまう。オランダ語文献を使って日本の対外関係史を研究してきた松方は、西洋と東洋のはざまでモヤモヤした思いをずっと抱えてきた。

「西洋中心の世界史では日本やアジアの歴史は説明できない。だからといって、『よその国の研究者に我々の歴史は理解できない』で済ませていいとも思えないんです」

とはいえ、日本から新たな歴史の理論、より広い世界観を発信するにはどうしたらいいのだろう?

松方が見つけたひとつの補助線が「国書」だ。聖徳太子が隋に送った「日出処の天子」の書簡を始め、君主が相手国の君主に送る国書は日本の外交において中心的な役割を果たしてきた。朝鮮半島や東南アジアの歴史にも国書外交は存在する。

一方、王族の姻戚関係や外交官を通じて外交を行ってきた西洋史には国書の概念が存在しない。すなわち、西洋中心の世界史からすれば東洋には外交は存在しないことになる。彼らの世界観がもつ視野の限界だ。しかし国書は、その地平を広げることができる。

近年、西洋中心主義の世界史や各国史が単に並立するだけの状態から脱し、グローバル・ヒストリーと呼ばれる「新たな世界史」を構築しようという動きが生まれている。松方は、アジアの歴史研究者の共感を得ながら西洋史研究者とも議論を重ね、日本史の知見や洞察をグローバル・ヒストリーに組み込んでいこうと奮闘している。

グローバル・ヒストリーの定義は研究者によってさまざまだが、松方は、世界の誰もが「これは自分たちの歴史だ」と思えるような世界史を作りたい、と言う。

「そんな世界史の構築はそもそも不可能なことなのかもしれないし、活字に収まるものでもないかもしれない。唯一の正解もないでしょう。でも一歩ずつ進んでいけたら」

西洋という局所だけを見て作った理論ではなく、世界に広く当てはまる理論を。より根源的なルールを見出そうとする松方は、まるで自然科学の研究者のようだ。

「もともと数学や哲学も好きだったんです。とくに、図形の〇と□は別のものではなく、同じものを変形させただけ、というような融通無碍な考え方をする『トポロジー』に惹かれます」

東洋と西洋をまったく異質なものとしたり、一方しか存在しないかのように扱うのではなく、世界のすべてが包含される世界史を。松方のトポロジカルなアプローチは、新たな世界史を紡ぐ手立てとなるかもしれない。

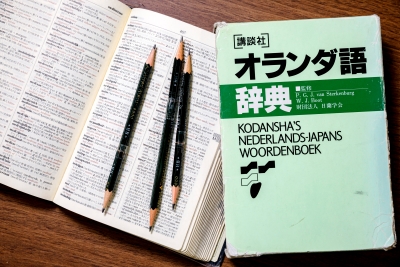

愛用しているオランダ語辞典はぼろぼろになるまで使い倒してこれが7代目。鉛筆はいつも短くなったもの同士を貼り合わせて使う。「なくしても『これは松方さんのですね』とどなたかが気づいてくださいます(笑)」

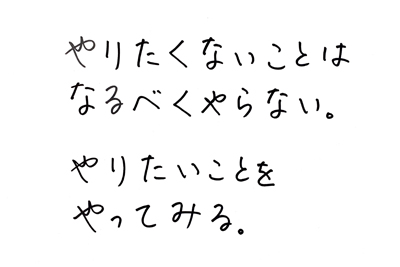

「やりたくないことをやらされていると受け身になってしまうけれど、やりたいことなら苦手な作業も苦にならず、やってみてうまくいかない時には自分の意思で止めることもできる。自分自身の人生に主体的でありたいと思っています」

Profile

松方冬子(まつかた・ふゆこ)

1993年東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学、同年東京大学史料編纂所助手に。助教授を経て2007年より現職。2008年博士号取得。オランダ語史料と日本語史料を併用し、日本の近世を中心に世界の外交史を研究している。著書『オランダ風説書と近世日本』で第30回角川源義賞歴史学部門受賞。その他、『オランダ風説書』(単著)、『日蘭関係史をよみとく(上) つなぐ人々』、『国書がむすぶ外交』(ともに編著)などの著書がある。

取材日: 2019年11月27日

取材・文/江口絵理、撮影/今村拓馬