誰もが持つ「ペプチド」で耐性菌に挑む

世界で深刻化してきている、抗生物質が効かない「薬剤耐性菌」。何も対策を講じなければ、2050年には薬剤耐性菌に関連した世界の死者数が年間1000万人に上るとの推計もあり、その蔓延を食い止めようと様々な対策や研究が行われています。

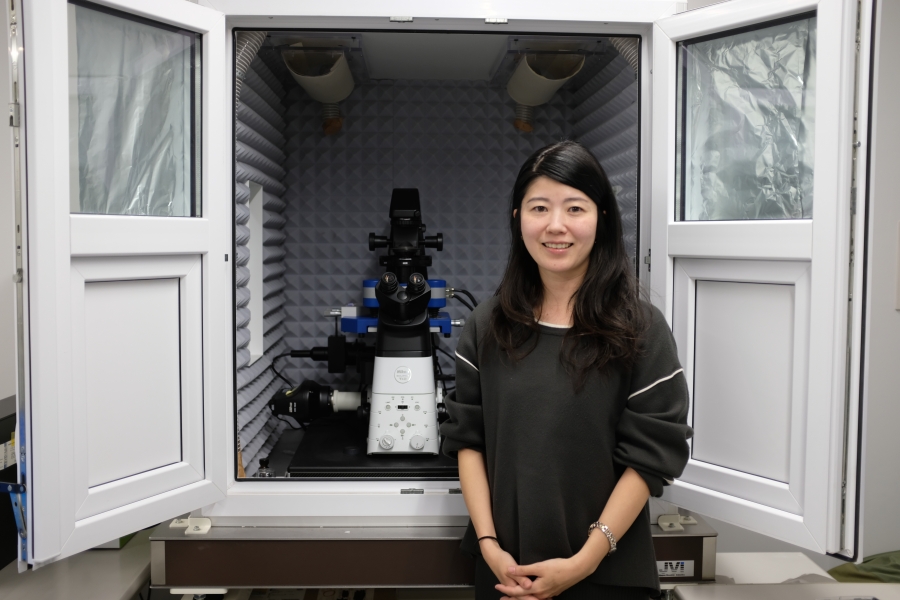

生産技術研究所の杉原加織准教授が研究するのは、耐性菌の治療薬として期待されている「抗菌ペプチド」という分子。人間や動物がバクテリアに感染したときに体内で生産される天然の抗菌薬です。

「私たちの体の中には何百種類もの抗菌ペプチドがあって、耐性菌を殺すこともできます。そのうえ、耐性が生まれにくい。抗生物質の開発と耐性菌の出現はイタチごっこで、ひどいケースだと新しい薬剤ができた数時間後には耐性菌が現れることもあると聞きます。抗菌ペプチドは数十年単位の時間が稼げるのではといわれています」

バクテリアの細胞膜中の脂質にくっつき、膜に穴を開けてバクテリアを殺していく抗菌ペプチド。問題は、人間の細胞膜も攻撃してしまうということです。すでに「ポリミキシン」というペプチド系抗菌薬が存在しますが、服用すると腎障害を引き起こすほどの副作用があることが知られています。そんななか、2020年に杉原先生が発見したのが、LL37とHNP1という2種類のペプチドを混ぜると、耐性菌に対する毒性が高まり、人間の細胞に対する毒性は緩和されるという現象。現在、「ダブルコオペラティブ効果」と名付けたこの現象の原理解明に取り組んでいます。

「メカニズムは何なのか。この2つのペプチド以外にも同じ効果があるペプチドはあるのか。そういったことを調べています。もしダブルコオペラティブ効果が本当で、その現象を制御できるようになれば、2種類の抗菌ペプチドを混ぜるだけで抗菌性が高く、副作用が低い薬が作れるかもしれないと考えています」

脂質の基礎研究からツール作りまで

大学教員だった父親の影響で、子供の頃から研究者になりたいと思っていたという杉原先生。慶應義塾大学理工学部で理論物理を学び、東京大学工学系研究科の修士課程では半導体物理を研究しました。その後進学したスイス連邦工科大学の博士課程では、生物や医学の研究もしたいと生物物理工学分野に専門を変更します。

「もともとは生体分子を解析する装置を作っていましたが、その装置を使っている生物学者とよく話をするようになり、私もそれを使って何かを調べてみたいと思い始めました。それで少しずつ装置の開発側から、装置を使って生体分子を解析する側に移行していきました」

博士課程から現在まで先生が継続して研究してきたのが脂質。細胞膜を構成する生体分子で、膜にポコポコと入り込んだタンパク質と一緒に、免疫や五感、筋肉の動き、といった重要な体の機能をコントロールしています。親水性と疎水性の両方の性質を持つ脂質の構造は石鹸と非常に似ていて、シャボン玉のように環境によって形を変える特性があります。「自己組織化」と呼ばれるこの現象をナノ単位で制御して、応用研究につなげようと研究してきました。

その一つがバイオセンサーの開発です。脂質の中には紫外線を当てると「メカノクロミックポリマー」という材料に変化するものがあります。外部から力を加えると発光するこのポリマーの特性を使って、ペプチドの薬剤耐性菌に対する攻撃力などの機能を予想できるようなセンサー作りに挑んでいます。

「ペプチドを使って抗菌薬を作るためには、多大にあるペプチドの組み合わせのなかからできるだけ強力なものを見つける必要があります。このツールが出来れば、すでに機能が明らかになっている抗菌ペプチドと似た機能をもつものを探し出すスクリーニングとして使えるのではと考えています」

抗菌ペプチド研究をさらに進めるために専門外のAIについても勉強し、機械学習モデル作りにも挑戦しているという杉原先生。最終的に目指すのは創薬です。

「ある程度まで進んだら、共同研究先を見つけて研究していくことになると思います。ただ創薬には非常に長い時間がかかるので、死ぬまでにそこまで到達できればと思っています」

マスクに静電気をリチャージする

脂質の研究と並行して、東大に着任した2020年から取り組んでいるのがマスクの機能をよみがえらせる「マスク・チャージャー」の開発です。コロナ禍でマスク不足だった当時、不織布マスクを洗濯して再利用している病院があるということに危機感を持ち、取り組み始めた研究です。

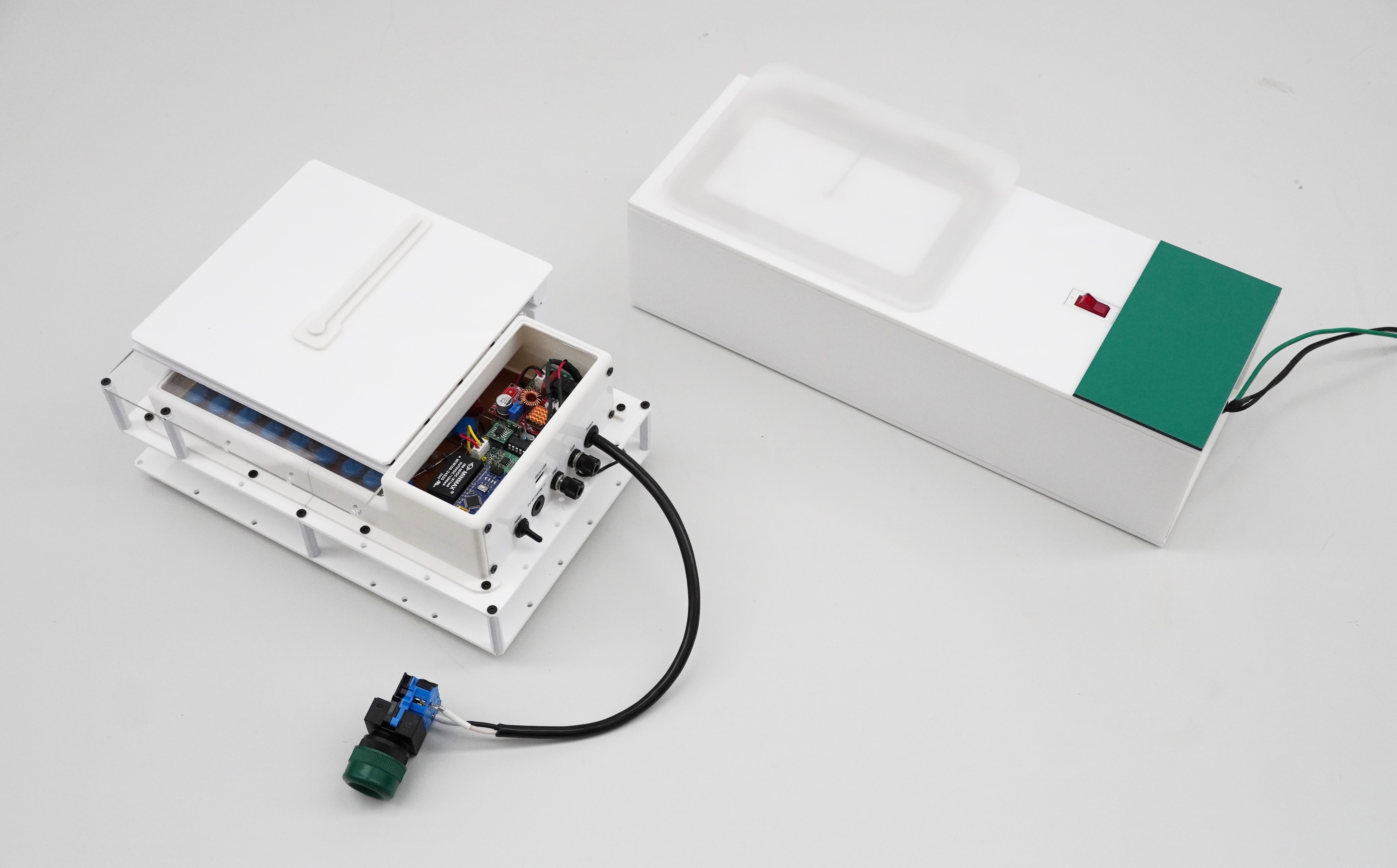

不織布マスクは物理的なフィルター能力に加えて、静電気によってエアロゾルなどの小さな粒子を吸着することでウイルスの侵入を防ぎます。しかし湿気に弱い静電気。蒸し暑い夏などには急速にフィルター能力が失われていきます。その失われた静電機能を不織布マスクにリチャージできるのが、杉原先生が2023年に開発した「マスク・チャージャー」です。安全に高電圧を発生するためのコッククロフト・ウォルトン回路から構成されているこの装置。マスクを置き、蓋を閉じて電源を入れると数秒で帯電させます。現在はさらに安全性を高めた第2機能モデルが出来上がりつつあるところで、2026年の商品化を目指して、株式会社橋本クロスと共同研究を行っています。マスク不足が解消した現在のターゲットは、大量のマスクを保管している自治体や工場などです。

「自治体などには大量のマスクが備蓄されています。ただマスクには使用期限があるため、数年に一度、ものすごい数のマスクが世界中で捨てられて、新しいマスクが購入されています。これは経済的にも環境的にも大きな負荷です。保存中に弱まってしまう静電気だけが問題であれば、もう一回バチンと静電気をつけてそれを使おうというのが今目指しているところです」

幅広い研究に挑戦し続ける杉原先生が、研究者として一番興奮する瞬間は予想していたのと正反対のデータが出た時だと言います。「予想通りの結果が出た時には、ある意味何も学んでいないということです。逆のデータが出た時は、こうなるはずだという自分の思い込みが実は間違っていたということ。何が理由なのか。そこを突き止めることができれば、新しい発見につながります。『失敗』を今後も大切にしていきたいです」