GX(Green Transformation)に関係する21の質問にUTokyo教授陣が学問の視点から答えます。他人事にできない質問を足がかりにGXと研究者の世界を覗いてみませんか。

Q.2 フロンと違ってCO2削減はどうして進んでないの?

オゾン層を破壊するフロンの使用は皆で協力してやめたはず。CO2でも同様にできないの?

CO2削減ではまだ代替フロンのような存在がない

地球規模の環境問題には目に見えにくいという特徴があります。近所で木の伐採やゴミの散乱を見れば、人はどうにかしないといけないと思うので、問題が解決に向かいやすい。温室効果ガスは増えても目に見えないので、危機意識が醸成されにくいのです。また、一般市民が努力せずとも低コストで実現できる手段があれば問題は解決に向かいますが、温室効果ガス削減には現段階でそのような手段がありません。たとえばオゾン層破壊の問題では、その手段が確かにありました。

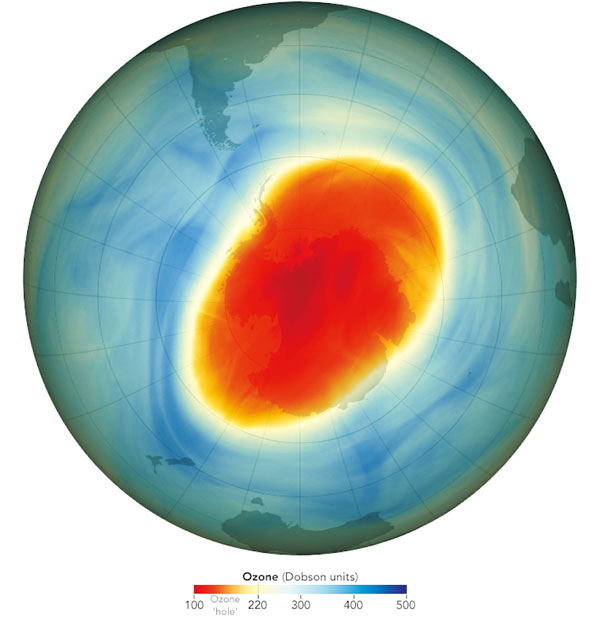

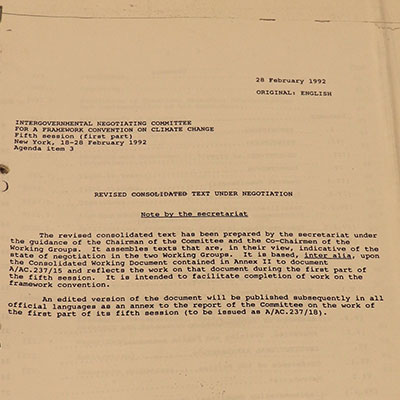

以前、エアコンや冷蔵庫の冷媒、化粧品などのスプレー缶にも、CFC(クロロフルオロカーボン)が使われていました。いわゆるフロンです。1970年代の末、通常の旅客機より上を飛ぶコンコルドがオゾン層を破壊するのではないかという懸念が生じました。観測の結果、コンコルドが飛ばない極圏で、オゾン層の縮小とCFCの存在が確認されました。CFC削減の機運が高まり、1985年にはオゾン層保護のためのウィーン条約が採択に。直後にデュポン社がオゾン層を破壊しない代替フロンを開発して比較的安価で提供を開始し、CFC撤廃の流れが加速しました。1987年のモントリオール議定書では、先進国は1996年まで、途上国は2015年までに生産を止めることが明記されました。市民の側は生活様式を変えず、余計な費用負担もなく、CFCは代替され、オゾン層破壊の進展が止まったのです※。

化石燃料を代替する技術への投資が鍵

現在、温室効果ガス削減の鍵となる化石燃料の代替手段が同程度の価格でどこでも手に入るわけではありません。ただ、希望を捨てるのは早計です。1980年代、再生可能エネルギーはコストが高く、化石燃料使用の前提を変えることには拒否反応がありました。でも、科学者の言うことを受け入れ、欧州各国は投資を始めました。CO2排出権取引制度をEU内に導入して再エネのインセンティブを高め、北欧諸国は化石燃料に課税する仕組みを導入しました。そして、企業の努力で技術開発が進み、気がつけば欧州では再エネとそれ以外のエネルギーとの間の価格差が縮まっていました。だからこそ、排出量実質ゼロを明記するパリ協定が実現したのです。

パリ協定採択後に開催された気候変動枠組条約締約国会議(COP22)を視察した日本の経済人は、欧州の動向を目の当たりにしました。気候変動を商機と捉え、排出削減につながる事業ほど儲かるという流れができていたのです。そうして2020年、当時の菅義偉首相が2050年ネットゼロを宣言。これで日本の産業界も意識を一変させました。

価値観を押し付けるのではなく、人々の生活が温暖化を進めない方向にいつのまにか変わっているという状況が望ましいでしょう。それには、低コストで温室効果ガスを削減する技術が普及することが必要。電気自動車はその一例です。欧州や中国の若者にとって、自動車はいまや電気で動くもの。環境意識が高いからではなく、ガソリンを入れるより充電するほうが便利で安いから選んでいる。こうした流れが重要ではないでしょうか。

※一方で代替フロンはCO2より強力な温室効果ガスであることにも注意が必要です。

『気候安全保障』(東海教育研究所、2021年) 海面上昇に起因する紛争、食料不足等による社会不安の増加など、これまで意識されなかった地政学的リスクを捉える概念について解説。「『防衛白書』にも記されたように、気候変動はもはや単なる環境問題ではなく国家への脅威でもあります」