GX(Green Transformation)に関係する21の質問にUTokyo教授陣が学問の視点から答えます。他人事にできない質問を足がかりにGXと研究者の世界を覗いてみませんか。

Q.16 シェアリングって本当に環境にいいの?

シェアリングサービスっていろいろあるけど、利用すればCO2削減につながるの?「ゆりかごから墓場まで」の環境負荷を評価する

自転車や服や食品など、近年さまざまなシェアリングサービスが登場していますが、物を共有することによって環境負荷を減らすためには、製造から廃棄までの過程を把握し、効率よく運用することが必要です。逆に過剰に製造して廃棄したり、これまで徒歩で行っていた場所にシェアリングカーを利用するなどして消費が増えたりすると、環境負荷は高くなってしまいます。

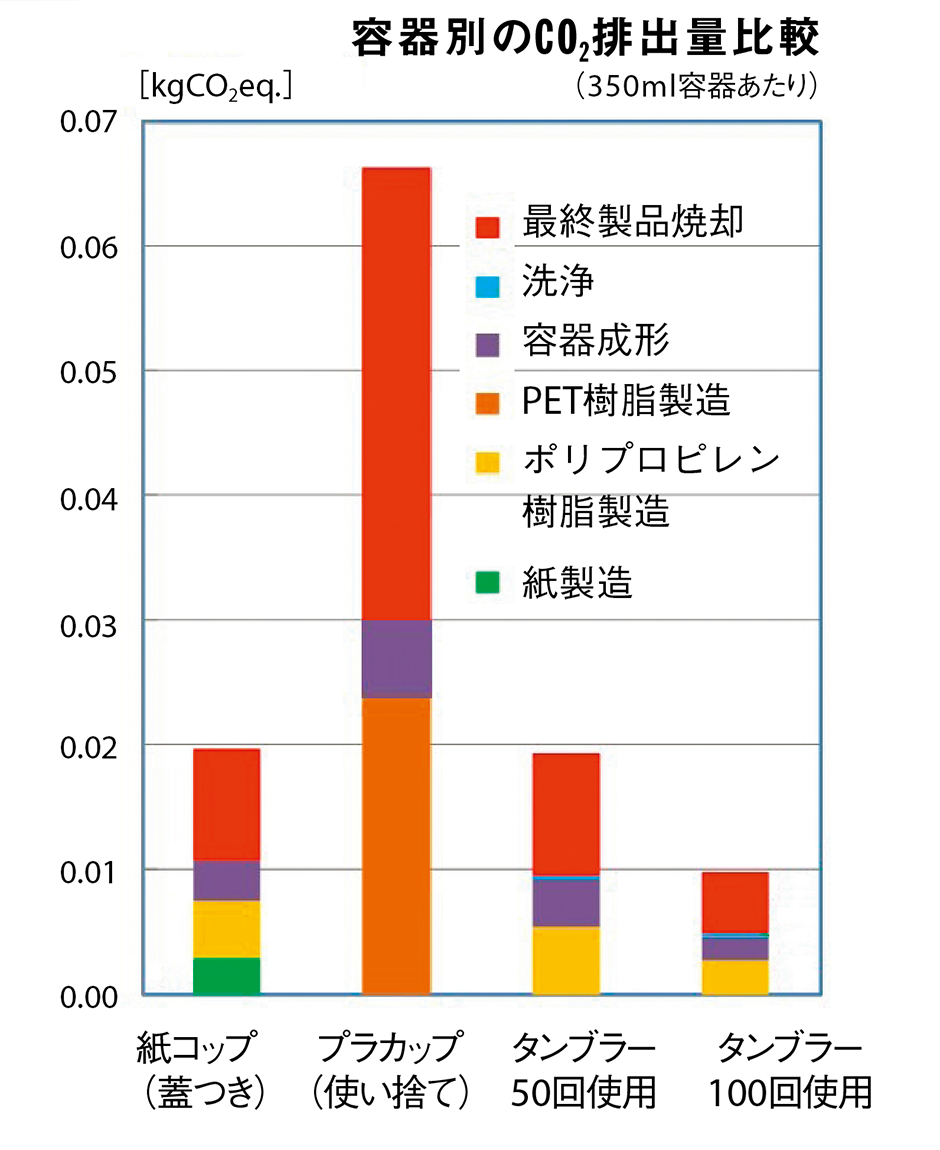

環境負荷を定量的に評価するためには、ライフサイクルアセスメント(LCA)という手法を使って、シェアリングする製品の原料を採取するところから廃棄までに排出される二酸化炭素(CO2)を算定します。LCAを行うことによって、「ゆりかごから墓場まで」全体で排出されるCO2だけでなく、環境負荷が大きい部分も把握することができます。例えば車は製造や廃棄の部分よりも、実際に使用することによる環境負荷のほうがはるかに高いです。つまり、CO2排出量を減らすためには、車の燃費が大事だということ。同じ距離を走るのであれば、古い車を何年も使い続けるよりも、電気自動車(EV)など比較的新しく燃費が良いシェアリングカーを利用するほうが、環境には優しいということです。家電もエネルギー効率が低い古いものを何年も使い続けるよりも、新しいものに買い替えたほうが環境負荷を抑えられます。

一方で、使用することによるCO2排出量がほとんどない傘や家具などは、いかに製造や廃棄の部分を抑えられるかが重要です。シェアリングされている傘は、おそらくビニール傘を作るよりも環境負荷が高いのではないかと思います。しかしそれを賄えるくらい、その傘が何度も共有されれば環境負荷は減ります。多くの人が所有しているいわゆるエコバッグとかマイバッグも同じで、環境負荷を減らすためには1個のバッグでレジ袋を約100回以上代替する必要があります。

国によって違うシェアリングへの意識

新しい消費の形として世界中で拡大しているシェアリングサービスですが、国によって物を共有することに対する意識の違いがみられます。私の研究室でスイスと日本での消費者意識の違いを調べたところ、例えば日本ではスポーツ用品やフォーマルウェアなどをシェアリングすることに対する抵抗感が低いのですが、スイスの人たちはスポーツ用品やドレスなどは自分のものを持ちたいという意識が高いことが示されました。また、シェアリングサービスを使う動機づけとして日本で大きいのは保管スペースが少ないということ。スイスではシェアされるものの質などが重視されるようです。

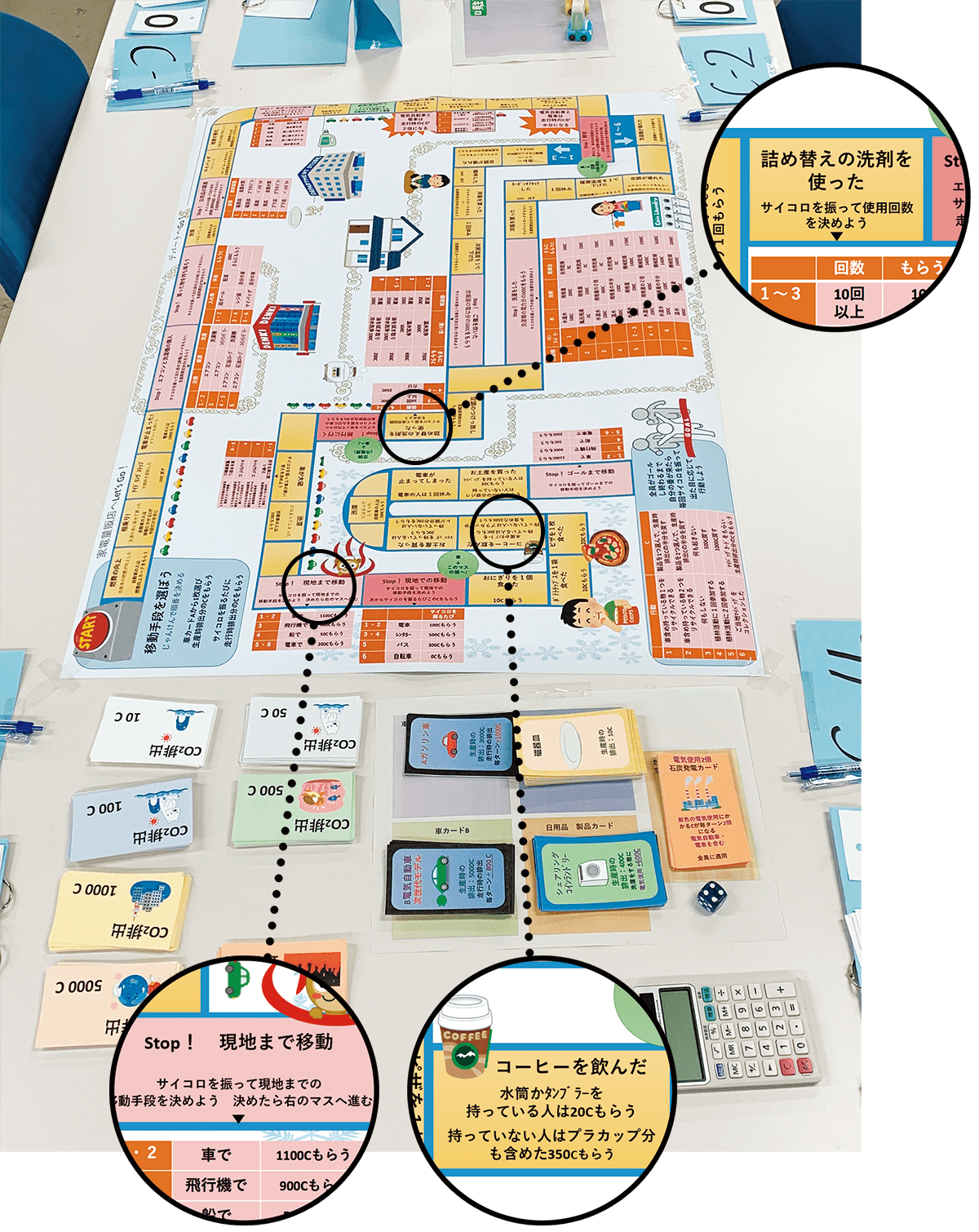

これまで気候変動の影響を軸にさまざまな研究を行ってきました。そのなかでも大きいテーマの一つが、人々の行動変容につながるような効果的な情報の伝え方です。LCAを学べる双六ゲームなども作成しました。一人一人が気候変動に対する問題意識をしっかり持ち、行動変容を後押しするきっかけになるような研究をしていきたいと思っています。