GX(Green Transformation)に関係する21の質問にUTokyo教授陣が学問の視点から答えます。他人事にできない質問を足がかりにGXと研究者の世界を覗いてみませんか。

Q.18 大気中のCO2を資源に変えられるってホント?

温暖化では悪者にされているCO2だけど、炭素も酸素も超重要な元素のはず。よい活用法はないの?ビルの空調でCO2を回収・活用

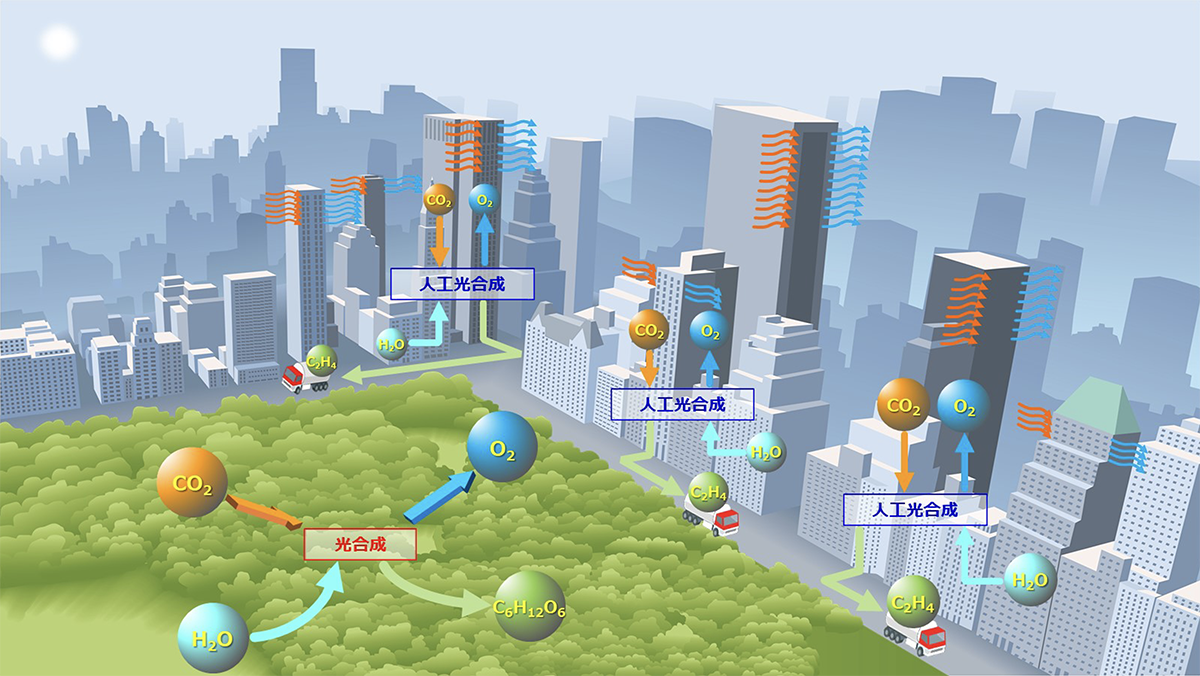

植物は光合成を行っています。太陽光のエネルギーを使い、水を分解して酸素を放出し、大気中の二酸化炭素(CO2)を還元して炭化水素を作ります。地球の動物や人間が生きているのは植物の光合成のおかげだと言えるでしょう。ただ、植物が炭化水素を作る際の効率は低く、人間が利用している化石燃料を植物が作る炭化水素で代替しようとしたら、膨大な面積の土地が必要です。

私たちは、植物より効率よく炭化水素を作る研究をしています。世界で流通している炭化水素で一番多いのはエチレン(C2H4)です。これは様々な化学製品の元となる部品のようなもの。エチレンのほとんどは石油由来で、製造時に多くのCO2を排出します。エチレンから作った製品をゴミとして燃やすとCO2を排出します。大気から取り出した炭素からエチレンを作れば本当の循環が実現します。

植物の葉は表面に来たCO2をじわじわと取り入れます。それより効率よく回収するには、CO2が溶けやすい液体を用意し、その上に大きな扇風機で風を送って空気をぶつければいい。CO2は溶けると酸になるという性質があるので、それを打ち消すアルカリ性の液体を使います。溶液に溶けたCO2を取り出すにはエネルギーを使って炙り出す必要があります。

内閣府のムーンショット型研究開発制度のプロジェクトで私たちが検討しているのは、CO2をビルの空調設備で回収するシステムです。人が多いビルは当然CO2も多く、いわば炭素の宝庫。DAC(Direct Air Capture)装置を空調設備に入れてCO2を貯めます。エアコンは室内のCO2濃度を下げるために外気を取り入れますが、CO2を回収すればその必要はありません。外気を冷やしたり温めたりしなくていいので空調コストが下がる分とCO2を回収するのに要する分でバランスが取れます。CO2を集めて活用するCCU(Carbon Capture and Utilization)です。

CO2のOを離しHを結ぶのが課題

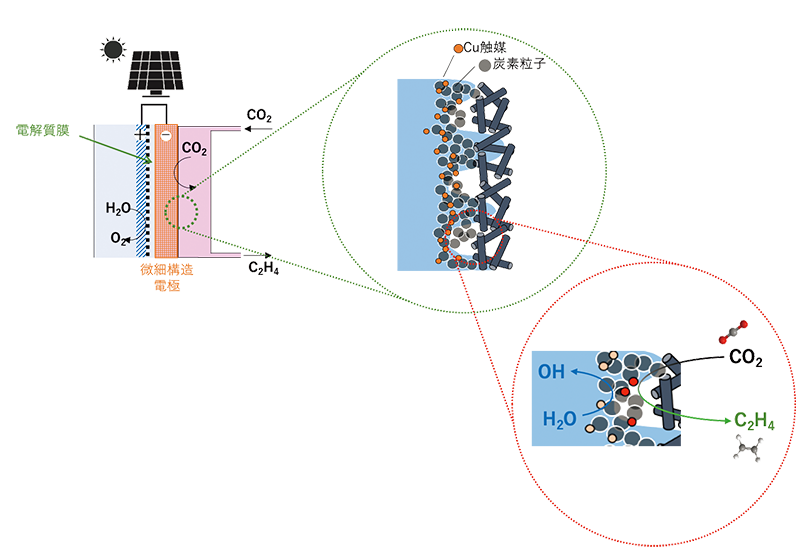

ここまでは比較的簡単ですが、問題は回収したCO2をいかに還元するか。酸素は物質を安定にする力を持ちます。CO2はその典型で、炭素と酸素が頑強に結合しています。植物内では、葉で発電して微弱な電圧を持った電子がCO2にぶつかり、炭素と酸素を分離しています。太陽電池と電気化学反応装置を組み合わせたシステムでその仕組みを再現しようというのが私たちの研究テーマです。

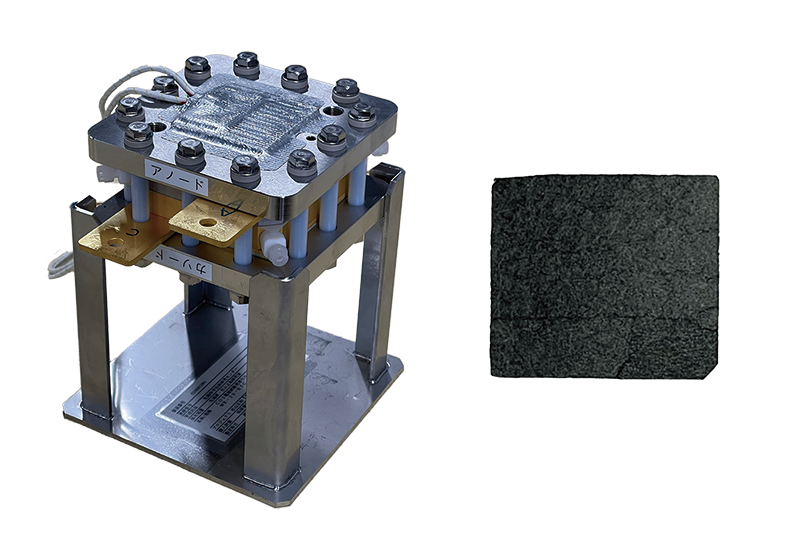

エチレンを作るのに要するエネルギー量をトータルで見積もると、CO2の回収と還元では、後者に4倍ほどかかっているのが現状です。そこを下げないと意味がありません。CO2から酸素を分離し、水から取った水素を結合させるには、水の電気分解装置に似た装置を使い、高分子膜の両側の+極と−極に電圧をかけます。エネルギー効率は、水の電気分解装置では70%程度ですが、現在のCO2電気化学反応装置では30%程度です。自主的に進む反応ではないので優秀な触媒が必要で、私たちは工夫を施した銅を使っています。三相界面の微細構造を制御し、高分子膜を改良すれば、数倍の向上は十分可能です。2030年までに実験プラントを作り、2050年までに規模を大きくして社会実装する。これは脱炭素戦略の最後の砦だと考えています。

/

杉山先生が所長を務める先端研のマスコット

「せんタン 」。ツノがロケット!

」。ツノがロケット!

\

- Q. 石油も元は植物だとすれば堂々と使ってもいいのでは?

- A. 作る時間と使う時間が違いすぎるのが問題

いま使っている化石燃料(炭化水素)は1億年以上前から蓄積してきたもの。人間は1億年かけて作られた炭化水素をここ200年という短期間で使っています。作るのにかかった時間と、使うのにかける時間とのスケールが全く違う。それが諸悪の根源です。現在の一日で使う炭化水素の量が過去のどこかの一日で作られた分と同等なら問題ないですが、実際にはそうではありませんよね。作った時間と使った時間を同じにできればよいというのがカーボンニュートラルの考え方です。