GX(Green Transformation)に関係する21の質問にUTokyo教授陣が学問の視点から答えます。他人事にできない質問を足がかりにGXと研究者の世界を覗いてみませんか。

Q.21 分別したプラスチックはホントに役立っているの?

食品の包装や容器などで出る様々なプラスチックごみ。分別して出しているけど、本当に活用されてるの?サーマルリサイクルという名の熱回収

日本では年間1,000万トンも流通しているプラスチック。そのリサイクルには三つの方法があります。一つめは、プラスチックのまま原料にして新しい製品を作るマテリアルリサイクル。コンテナ、公園のベンチ、フェンスなどに生まれ変わりますが、再利用の工程で異物が混入し、リサイクルを重ねると品質が劣化するため、用途は限られます。多くの製品は複数の素材でできていて分離が困難だという問題もあり、日本での割合は全体の2割程度です。二つめは、化学反応により化学製品の原料を作るケミカルリサイクル。使用済みプラスチックをオイル、アルコール、ガスに変換し、再びプラスチックを生産する方法です。ペットボトルが再びペットボトルに生まれ変わったり、鉄鉱石から銑鉄を作る際の還元剤に使われたりしますが、日本での割合は3%程度に留まります。三つめは、プラスチックを焼却して発生する熱エネルギーを回収・利用するサーマルリサイクル。プラスチックの焼却で発生する熱エネルギーは紙ごみの2~3倍あります。日本では回収したプラスチックの約6割以上を焼却し、熱を発電や温水供給などに利用しています。しかし、焼却すると新たな炭素原料として使えず、加えて焼却時にCO2が排出されるという大きな問題もあります。

カーボンニュートラル実現にはケミカルリサイクルの割合を上げる必要があります。技術を高めてコストを下げることに加え、使用後に分別しやすい製品の設計、全員参加型の分別文化の醸成も必要です。循環型社会形成推進基本法の精神に則って炭素循環社会へ移行する必要があります。化学製品の原料は原油を蒸留分離して得られるナフサです。化石燃料から脱却して様々な石油製品が不要となればナフサも製造されなくなります。それに代わるものを使用済みプラスチックやバイオマスなどから製造しなければなりません。

大学のプラスチックごみ分別はまだ不十分

東大では1975年に環境安全研究センターが発足し、学内の廃棄物の分別方法を定めました。当時は経済成長と環境の両立が重要な視点でしたが、現在では人と社会のウェルビーイングに貢献することが強く意識されています。センターでは、学内構成員、学外からの学内施設利用者を対象に、環境安全に関する教育教材の提供と教育活動を行っています。学生は入学時と学部進学時に、教職員は新人研修で、廃棄物に関する考え方と分別の根拠を学びます。教材動画の提供や、環境安全に関するガイドラインやテキストの刊行も行っています。また、2016~2020年度には機能強化促進事業として総合的な環境安全教育プログラムの構築を行いました。

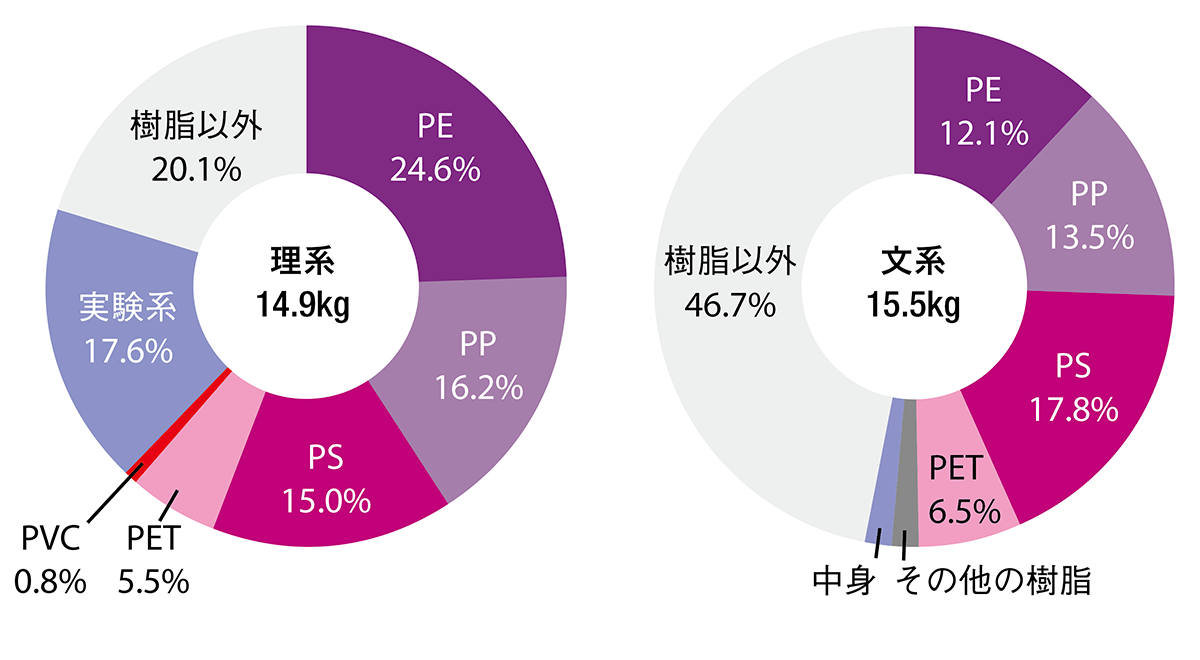

しかし、まだ啓発が十分とは言えません。私たちは、2018年に「大学キャンパスから排出される廃プラスチックの循環利用の促進に向けた組成調査」を実施したところ、学内で回収した廃プラスチックは分別が不十分で、廃プラスチックの回収箱に紙や可燃物が多く含まれていました。大学はリサイクルの観点から独自の分別方法を採用しています。家庭とは分別のルールが異なる場合もあることを認識し、使用済みプラスチックは有価物だという意識で分別しないといけません。

本郷キャンパスにおける生活系プラスチックごみの組成の一例

- ポリエチレン

- ポリプロピレン

- ポリスチレン

- ポリエチレンテレフタレート

- ポリ塩化ビニル

- Q. 東大は書類をトイレに流しているってホント?

- A. 一部はトイレットペーパーに再生されています

東大では、紙類、プラスチック類、飲料缶、ガラス瓶、ペットボトル、大型廃棄物を分別回収して再資源化しています。紙類のうち、新聞、コピー用紙、雑紙・雑誌、段ボールは再生紙などに役立てられます。個人情報を含む書類や保存期限の経過した事務書類はシュレッダーで処理。各建物から巡回車で回収したものを固形ブロック化した後、機密を保った上でトイレットペーパーに再生、本部や希望部局が購入して使うシステムが1996年から確立されています。