紡ぎ出された人と犬と大学の物語ハチ公と東大

東京大学に関係する犬のなかで

もっとも有名な存在といえば、ハチ公でしょう。

東京の渋谷、秋田の大館、三重の久居と

各地に像が建てられ、

日本、アメリカ、中国でも

その生涯が映画化された秋田犬。

知名度は抜群ですが、

飼い主の知名度はあまり高いとは言えませんでした。

1923年に生まれて1935年に死んだハチ公は

今年で生誕100周年。

没後80年の節目に際して生まれた、

大学とハチ公の新しい物語について、

関係者の話からまとめて紹介します。

- 生誕100周年記念企画

- https://hachi100.visitakita.com/

9/19(火)公開の前編はこちら

記事を見る3.

75年後の検証者が語る

死因の真実

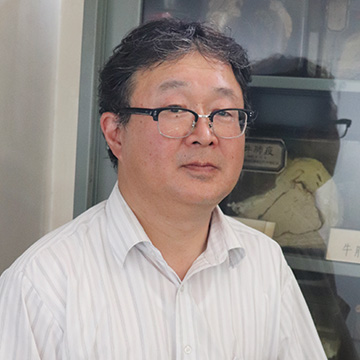

内田和幸

UCHIDA Kazuyuki

農学生命科学研究科教授

再検証は研究者の縁から始まった

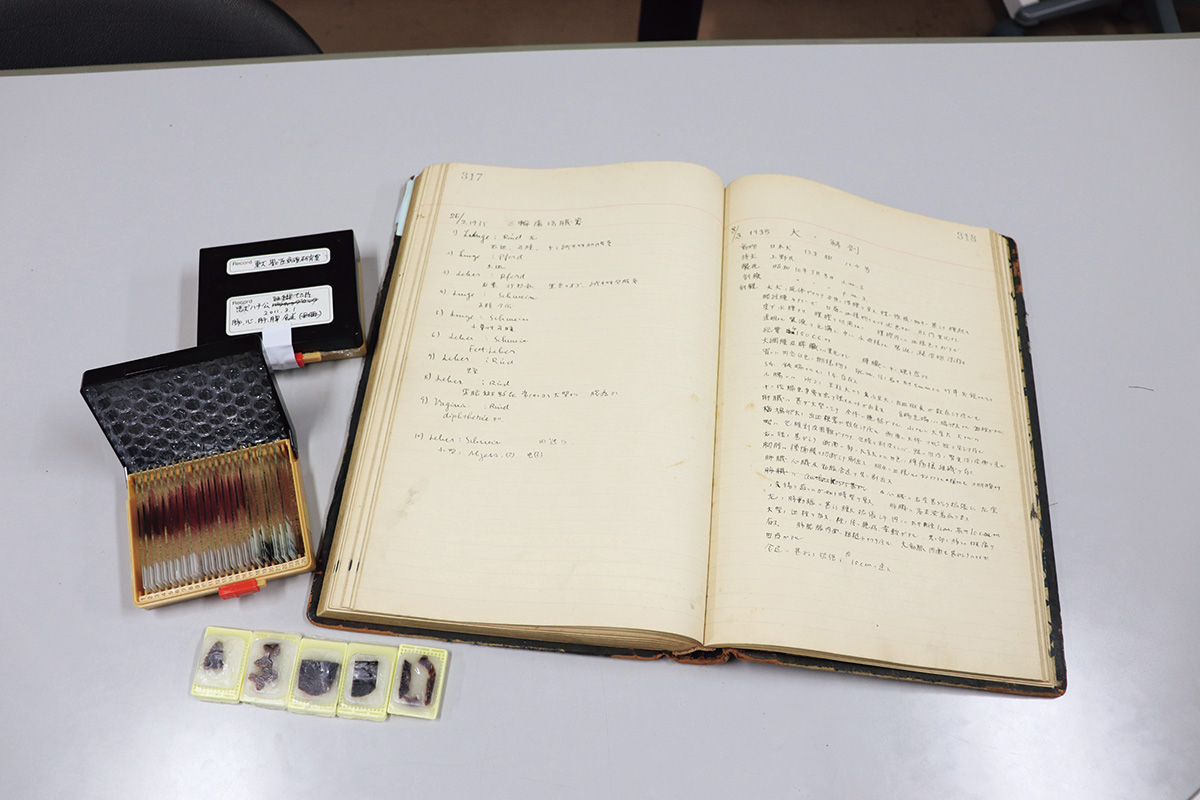

1935年3月8日未明に渋谷駅の南側で発見されたハチ公の遺体は、駒場にあった東京帝大農学部の病理細菌学教室(現・獣医病理学研究室)に運ばれ、当日午後に病理解剖されました。死因は慢性犬糸状虫(犬フィラリア)症。いまでは非常に少なくなりましたが、当時はかなり多くの犬がこの寄生虫の感染症で死んでいました。

遺体は国立科学博物館で剥製となり、解剖で採取した臓器(肺、心臓、食道、肝臓、脾臓)はホルマリン固定標本として獣医病理学研究室に保管されました。2006年からは農学資料館で上野博士の胸像とともに展示されてきましたが、2010年に新しい展開がもたらされます。きっかけは学内の研究者が遺伝子を調べたいと願い出たこと。連絡を受けたのは、獣医病理学研究室で准教授を務めていた内田和幸先生でした。

「宮崎大学時代の教え子の渡邊学先生(新領域創成科学研究科)が、イヌゲノム研究の一環で現代の秋田犬とハチ公の遺伝子の相違を調べたい、と。そういえば当時の剖検記録には「日本犬」としか書かれていませんでした」

調べるには臓器の切片が必要です。せっかくだから病理組織標本を作ろうと決めたのは、研究室を率いる中山裕之教授(当時)でした。1935年当時はまだ顕微鏡観察が一般的ではなく、フィラリア症以外の病変究明はされませんでした。しかし、実はハチ公の肺と心臓には瘤があちこちにあり、中山先生も気になっていたのです。

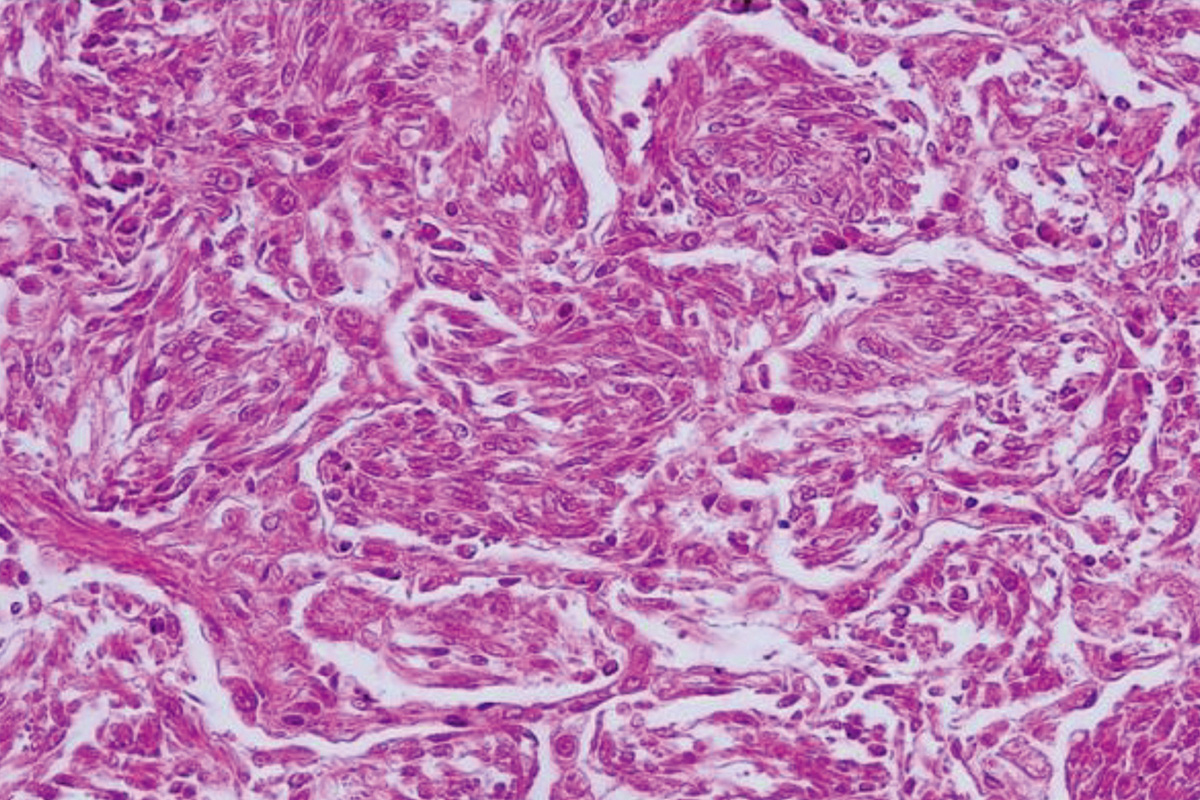

犬糸状虫と癌にやられていたハチ公

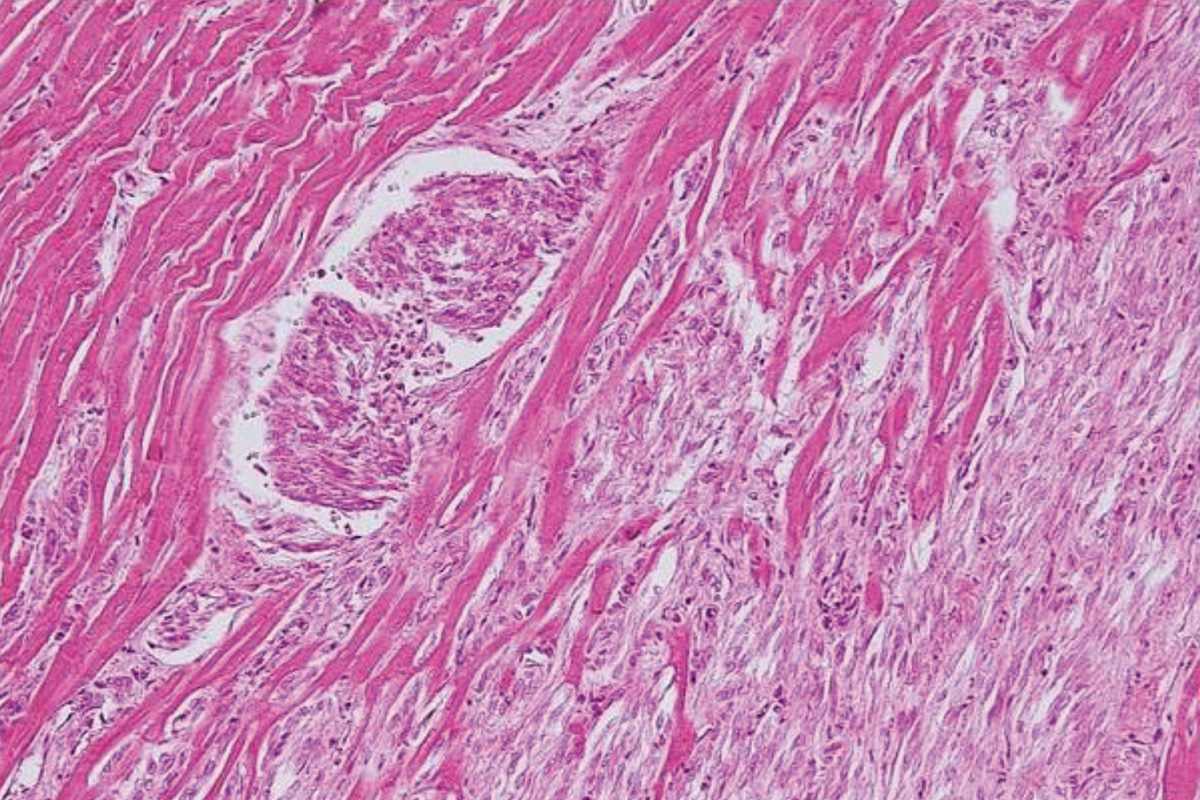

内田先生が肺と心臓の瘤から採取した組織を顕微鏡で観察したところ、肺に発生した「癌肉腫」とそれが心臓に転移したものである可能性が高いと判明しました。

「腫瘍細胞の形態は主に紡錘形でした。紡錘形は肉腫の特徴。75年間もホルマリン浸けだったので、遺伝子と同様、精査は不可能でしたが、たぶん肉腫様癌でしょう。上皮と間葉組織を行き来する悪性腫瘍だったようです」

心臓に巣食った犬糸状虫は約30匹。フィラリア症が進んでいたのは確かですが、そこにさらに肺の悪性腫瘍も加わっていたわけで、晩年のハチ公はかなり苦しかったと考えられます。

助手時代、解剖室の前に置かれたハチ公の臓器を捨てようとして中山先生に怒鳴られたという内田先生は、犬種ごとの疾患の違いに着目してきました。人間が犬種を固定してきたせいで、ブルドッグなら脳腫瘍、パグなら自己免疫性脳炎など、特定疾患の遺伝子も固定されてきました。獣医療では犬種が大きな指標となります。

「パピヨンに多い神経軸索ジストロフィーの原因遺伝子を特定したこともあります。ハチ公以外のことでも興味を持ってもらえる研究成果を出したいですね」

4.

書き継がれる

ハチ公と東大の物語

溝口 勝

MIZOGUCHI Masaru

農学生命科学研究科教授

ボランティアでシールを作って広報

農学部にはハチ公と上野博士像の広報活動に手弁当で尽力してきた先生がいます。それが溝口勝先生。国際情報農学研究室 の教授を務めますが、学生時代は吉田先生(前編参照)と同じく上野博士の教えを継ぐ研究室で学び、大学3年時にハチ公を意識したそうです。

の教授を務めますが、学生時代は吉田先生(前編参照)と同じく上野博士の教えを継ぐ研究室で学び、大学3年時にハチ公を意識したそうです。

「第5代教授である竹中肇先生の授業で、ハチ公は渋谷で焼き鳥をもらうのが好きだっただけかもよ、と聞いて興味を持ちました。飼い主を毎日迎えに行くなんて本当かよと思っていたので、犬らしくていいな、と」

ハチ公は農業土木学のPRに使えるぞと考えた溝口先生ですが、当時は陸上部の活動で忙しく、活動には至らず。時を経て研究者となり、一ノ瀬先生(前編参照)が声を上げたのを知り、卒業生にも出番が来たと思って「ハチ公と上野英三郎博士の像を東大に作る会」に加わりました。像建立の目処が立った後、手がけたのはシールの作成です。像を見に来てくれる人に何か記念の品を渡したかったのです。上野博士とともに暮らした時期はハチ公がまだ幼かったことを考慮し、絵柄は子犬のシルエットに。2015年9月から、背景を季節ごとの絵柄にしたシールを毎月約2000枚印刷して農正門に置いて配布するようになりました。

「春は桜、夏はひまわり、秋は紅葉、冬は雪景色、受験の時期には合格祈願のシールを作りました。コロナ禍で約3年間休みましたが、全部で50種ほどあり、楽しみに集めてくれている人もいるようです」

教員たちの思いを元職員らも後押し

除幕式の際には、現地でコーヒーとクッキーと文具を頒布する試みも行われました。発案者は農学部元職員の齋藤富子さん。「作る会」の活動を知って盛り上げたいと願い、塩沢先生の快諾を得た齋藤さんは、旧知の丹羽泰子さん(国際情報農学研究室秘書)とともに「ハチ公& Dr.Ueno企画 」を立ち上げました。当日だけの予定でしたが、翌日以降も多くの照会があり、弥生講堂の使用日や五月祭の際に出店したり、農正門前の酒屋に商品を置いてもらったりしてきました。農学部広報室長だった溝口先生と相談し、2018年からは毎月8日に農学資料館に出店(コロナ禍中は休止)。売上の一部は農学部に寄付され、エアコンなどの農学資料館の設備や学生支援のために活用されています。

」を立ち上げました。当日だけの予定でしたが、翌日以降も多くの照会があり、弥生講堂の使用日や五月祭の際に出店したり、農正門前の酒屋に商品を置いてもらったりしてきました。農学部広報室長だった溝口先生と相談し、2018年からは毎月8日に農学資料館に出店(コロナ禍中は休止)。売上の一部は農学部に寄付され、エアコンなどの農学資料館の設備や学生支援のために活用されています。

「ハチ公& Dr.Ueno企画」の相談役を務めながら、カレンダーを生協食堂に置いたり、うちわをオープンキャンパスで配ったり、研究で縁がある青森の農家の協力を得て像のシルエットが浮かび上がる「ハチ公りんご」を売ったりもしてきた溝口先生。11月に向けて生協食堂用に仕込んでいるのは、「ハチ公ラーメン」です。

「像のシルエット入りかまぼことハチ公が好きだった焼き鳥を使います。上野博士は出身が三重で、三重大学に農業土木学科を作った人でもあります。三重大でも提供できると最高ですね」

1984年には当時の農学部生の発案で上野博士の胸像を渋谷のハチ公と対面させる催しが行われましたが、生誕100周年の今年、その志を継いで動き出した学生有志がいます。また、11月4日(土)には農学部1号館でハチ公生誕100周年の記念講演会 も企画されています※。ハチ公と東大の物語は続きます。

も企画されています※。ハチ公と東大の物語は続きます。

※一ノ瀬先生、内田先生、溝口先生のほか、武内ゆかり先生、総合研究大学院大学名誉教授の長谷川眞理子先生が登壇予定です。

でも買えます。

でも買えます。

学生有志が祝う100周年

「ハチ公大好き東大生の会」

農学部の有志が結成した「ハチ公大好き東大生の会」では、ハチ公100周年を祝うイベントを企画し実施しています。8月5~6日には「HACHIフェスin渋谷」へブースを出展(写真)しトークイベントに出演。東大生協との連携でハチ公ラーメンの広報を担当し、11月24~26日の駒場祭では焼き鳥の露店を出す予定です。今後の活動はインスタグラム でご確認ください。

でご確認ください。

ゲームで学ぶ農山漁村

「忠犬 農山漁村をいく!ハチと上野博士の冒険」

溝口先生は全国の農山漁村を知って学ぶためのPC・スマホ用のゲームを開発して公開しています(農林水産省農村振興局とのコラボ)。プレイヤーがハチ公&上野博士になって現代の農村地域を旅し、畑を動物から守ったり川で有害外来種を捕まえたりしてゴールを目指すアドベンチャーゲーム。めざせ、ハイスコア!

http://nosui.circlles.com

駒場ハチ公物語

文/田村 隆(総合文化研究科准教授)

修身の教科書で描かれた忠犬像

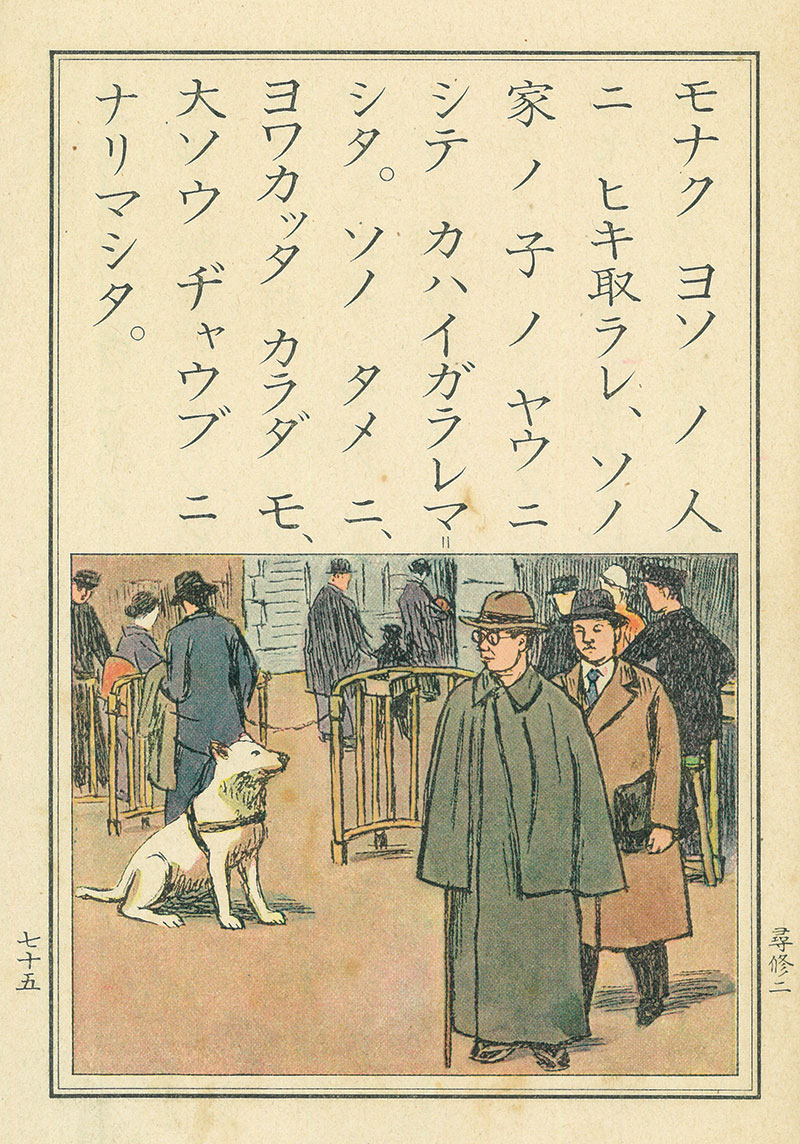

ハチ公が渋谷駅で上野博士を待っていたことは広く知られてきた。たとえば修身の教科書『尋常小学修身書』巻二の教材「恩ヲワスレルナ」のように(発行は昭和9(1934)年11月22日)。

サウシテ、カヒヌシ ガ 毎朝 ツトメ ニ 出ル 時 ハ、デンシャ ノ エキ マデ オクッテ 行キ、夕カタ カヘル コロニハ、マタ エキ マデ ムカヘ ニ 出マシタ。

しかし、考えてみればこれは随分と奇妙な話である。上野博士の自宅は渋谷区松濤の裏手にあった。大学と渋谷駅の間にあたる。そこから駒場への徒歩十分程の通勤にわざわざ反対方向にある渋谷駅を使うだろうか。そもそも、ハチ公が上野博士と一緒に過ごしたのは大正13年の1年余りのことで、このときにはまだ井の頭線は通っていない。上野博士は徒歩で駒場の農学部に通勤し、ハチ公はその正門まで送り迎えをしていたらしい。『東大ハチ公物語』(東京大学出版会、2015年)にも「上野博士は駒場の大学に徒歩で通勤し、ハチは大学にも送り迎えしていた」と指摘があるし、林正春編『ハチ公文献集』(1991年)所収の斎藤弘吉氏による「農学部の表門付近で馬上から見かけたことがあった」という証言などからも確認できる。

毎日駅に迎えに行ったのではない

上野博士が電車を使ったのは西ヶ原にある農商務省農事試験場を訪れるときなどであったというから(『渋谷駅100年史 忠犬ハチ公50年』日本国有鉄道渋谷駅、1958年)、毎日電車通勤であったかのような話は誤りである。映画「ハチ公物語」(1987年)には上野秀次郎教授が朝渋谷駅の改札でハチ公と別れた後、電車の中で新聞を読み、大学の門をくぐるシーンがあるが、現実にはこのようなことはなかったはずである。そのリメイク作品「HACHI─約束の犬」(2009年)のポスターにある「駅にはいつも君が待っていた」という惹句も原作を引き継いだもので、電車通勤のパーカー・ウィルソン教授をHACHIが駅まで送り迎えする。『朝日新聞』昭和7年10月4日朝刊の斎藤弘吉氏による記事「いとしや老犬物語」には「帰らぬ主人をこの駅で待ちつづけてゐるのだ」とあるがそれは博士の死後のことであって、ハチ公と博士が毎日一緒に渋谷駅まで行き帰りしていたとは記されていない。博士の死後に渋谷駅で待っていたハチ公の行動から逆算して、生前の博士を毎日渋谷駅に送り迎えしたというストーリーが、おそらくは先に紹介した修身の教科書あたりから出来上がったのであろう。

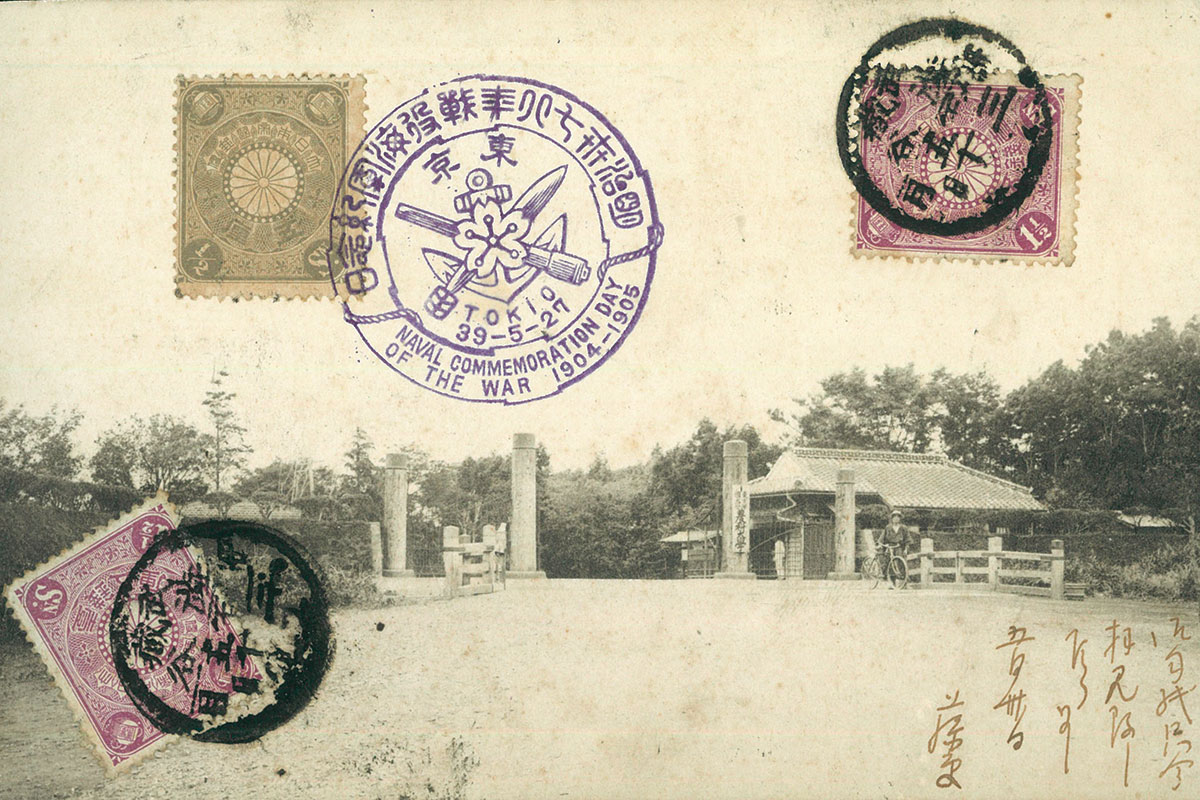

もう一つ注意すべきは、当時の農学部正門は今の駒場キャンパス正門の場所にはなかったという点である。炊事門を出て渋谷方面に歩く途中、松濤二丁目交差点の手前に、三田用水の暗渠をまたぐ箇所がある。デジタル公開されている大正11年4月1日現在の「東京帝国大学農学部建物位置図」や、日本地図センターのアプリ「東京時層地図」で確認すると、この辺りに当時の正門があったようである。手元の絵葉書を見ると、正門の前に橋の欄干が写っており、ここが三田用水とおぼしい。ハチ公はこの辺りまで博士の送り迎えをしていたのだろう。駒場から渋谷に続く道はハチ公の足跡をたどれる、いわばハチ公通りである。

『教養学部報』第620号(2020.07.28)より抜粋・転載

全文はこちらで読めます。