犬にまつわる東大の研究

獣医外科学、動物行動学、ロボット工学、

考古学、年代測定学、法学・動物介在学、

獣医疫学、古典文学、現代文学。

9分野の先生に、犬にまつわる研究について紹介してもらいました。

犬と考古学

本郷で出土した犬の骨から見える江戸時代

阿部常樹

ABE Tsuneki

元・埋蔵文化財調査室員

(立正大学文学部非常勤講師)

かつて加賀藩邸があった東大本郷キャンパス。構内を発掘すると江戸時代の暮らしを映す遺物がたくさん出てきます。

埋蔵文化財調査室で多くの遺跡に関わってきた阿部先生に、犬に関してわかっていることを教えてもらいました。

私は、遺跡から出土する貝殻や魚骨、犬や猫をはじめとする哺乳類や鳥類の骨などから、当時の人々の生活や人と動物との関わりについて研究しています。動物考古学という研究分野です。特に、近世を中心に研究をしています。

大名屋敷の犬と町犬の交雑で大型化?

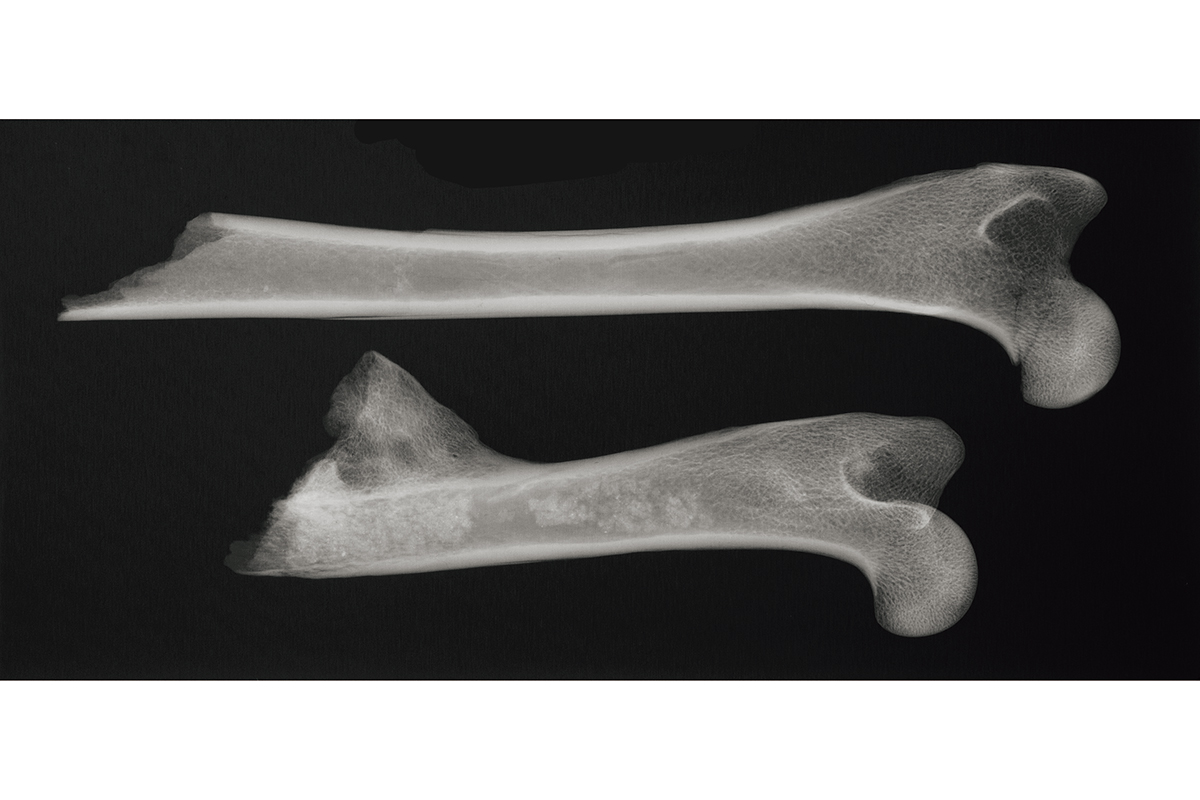

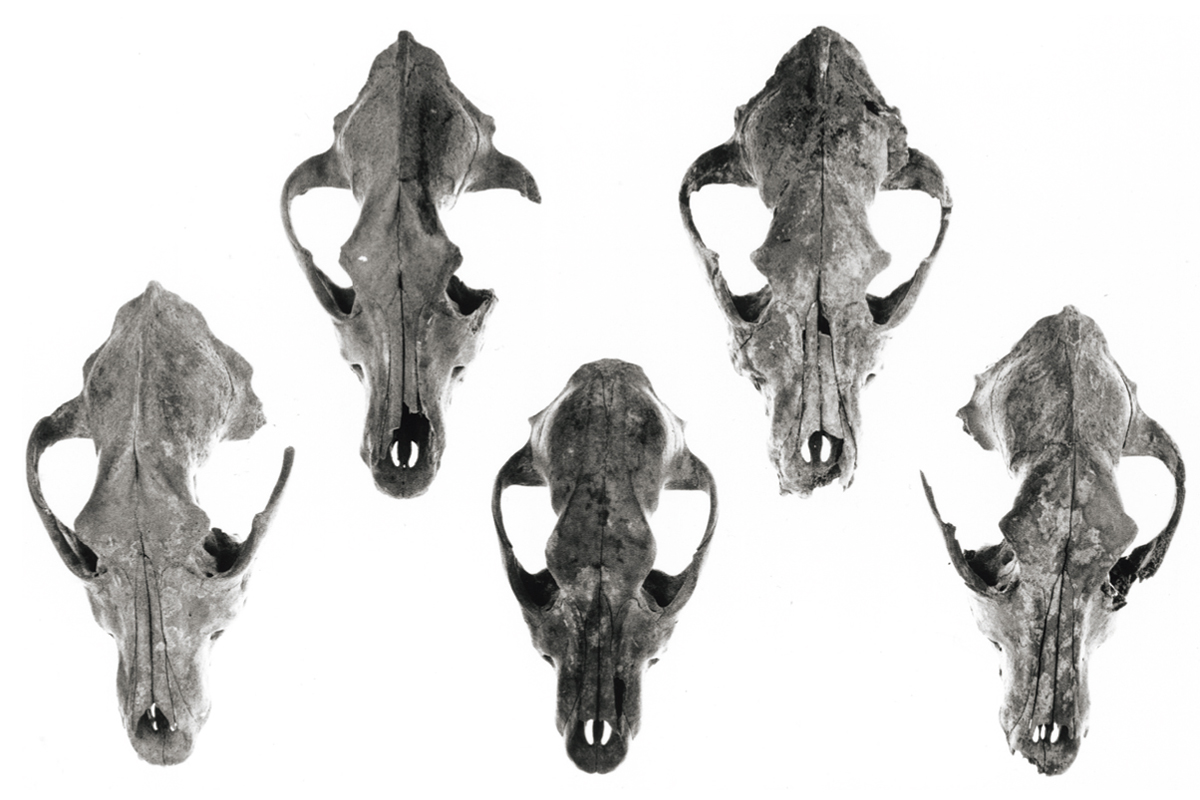

当時の大名屋敷の塀には穴が開いているなど、比較的動物の出入りが簡単だったようで、さらに、犬は、当時、放し飼いが基本であったこともあり、勝手に屋敷のなかに入っていたようです。一方で、屋敷では海外から購入した大型の狩猟犬が飼われていました。そんな町で暮らしている犬(町犬)と狩猟犬が交配することも多かったようです。そのことが、犬の大型化につながったとされています。実際に遺跡から出土する犬は、17世紀に30cm級が多かったのが、18世紀には45cm級が主となり、19世紀には50cm級が増えています(小舟みなみ「近世江戸遺跡出土のイヌについて」2011年度日本動物考古学会発表より)。

さて、昔から日本の小型犬といえば、狆です。徳川綱吉が愛し、ペリーが母国に持ち帰り、滝沢馬琴も可愛がった狆。その名の由来は「ちいさいいぬ」→「ちぬ」だと言われます。和製漢字の「狆」は、大きい犬と小さい猫の中間の獣ということで作られました。なお、当時は、奈良時代に中国から来たとされる犬種としての「チン(Japanese Chin)」だけでなく、チワワなどの矮小犬全般を「狆」と呼んでいました。現在のところ、江戸遺跡で犬種としての「チン」と思しき骨が出土しているのは、私の知る限りでは江東区の雲光院遺跡だけです。ただ、本郷キャンパスの医学部附属病院入院棟A地点(大聖寺藩邸跡)でも、これとよく似た形状の骨が出ています。体高は約31cmですので、少なくとも「狆」であることは確かです。

埋蔵文化財調査室発掘調査報告書5「東京大学本郷構内の遺跡 医学部附属病院外来診療棟地点

」(2005年)より

」(2005年)よりゴミとして捨てられていた本郷の犬たち

江戸大名屋敷跡からは幼体から老体まで犬の骨がたくさん出土します。丁寧に埋葬されたものはあまりなく、そのほとんどはゴミとともに出てくるものばかり。主に屋敷内に棲みついていた町犬が死んでゴミ捨て場に捨てられたものと思われます。本郷キャンパスもその例に漏れません。

当時、死んだ犬や猫をゴミとして捨てるなというお触れが幕府から出ていました。裏を返せば、よく捨てられていたということです。また、水戸藩の史料では、火事で興奮した犬が女中を噛んだのを機に、屋敷内にいた犬を毒饅頭で駆除したという記録があります。加賀藩邸でも同様のことが行われ、廃棄されていたことも考えるべきかもしれません。

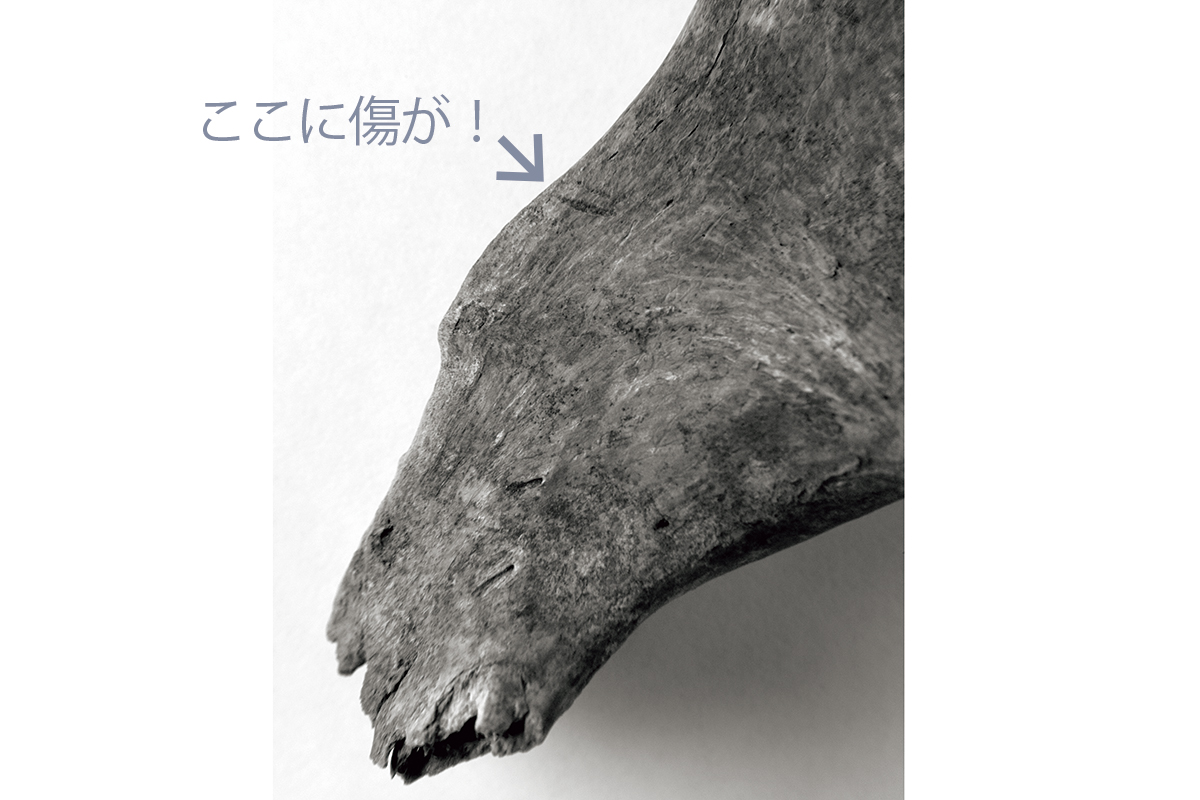

そのような捨てられた犬の骨のなかには、解体痕のあるものもあります。本郷キャンパスでも、工学部1号館地点(加賀藩邸跡)の大型のゴミ穴から出土しています。鷹の餌にした可能性や、隠れて藩士が食べた可能性などが考えられます。ただ、このゴミ穴からは犬の骨が1449点出土していますが、このような例は1点だけで、さらに本郷キャンパス全体でもレアなケースです。

むしろ、ほとんどの犬は、屋敷内に棲み付いていただけのもので、参勤交代で“単身赴任”してきた藩士たちにとっての“同居人”で、癒しの対象として可愛がられていたのかもしれません。

埋蔵文化財調査室発掘調査報告書6「東京大学本郷構内の遺跡 工学部1号館地点

」(2005年)より

」(2005年)より

。出土した動物遺体を収めたケースが壁一面に。

。出土した動物遺体を収めたケースが壁一面に。