ゲノム人類学の小金渕先生は、縄文時代の人々の糞石から抽出したDNAを解析しています。

福井の鳥浜貝塚や茨城の吹上貝塚のサンプルから、腸内にどんな寄生虫がいたのかを探るもの。

研究の源には、古い時代の日本列島の人々の成り立ちや生活環境を解明したいという思いがあります。

ゲノム人類学×糞便

縄文時代の人々の糞石でヒト寄生虫のDNAを探索

小金渕佳江

KOGANEBUCHI Kae

理学系研究科 助教

貝塚に捨てられた便が化石に

私は、糞便が化石化した糞石に残るDNAから、古代の日本列島にいた人たちの消化器にどんな寄生虫がいたのかを調べています。通常は腐食して残りにくい糞便ですが、たとえば福井県の鳥浜貝塚では縄文時代の糞石が大量に出土しています。縄文人の糞便が何らかの理由で化石化したものです。

琉球大学時代には琉球列島の人々のなりたちを調べ、沖縄本島と宮古島への複雑な移住過程をゲノム解析から確認しました。一方で、疾患に関する遺伝子多型も調べてきました。東大に移ってゲノム人類学研究室に入り、縄文の人々の食べ物を探るために糞石を持っていた太田博樹教授に触発されて研究テーマを考え、当時の衛生環境や古代人の健康状態を糞石のゲノムから調べようと決めました。

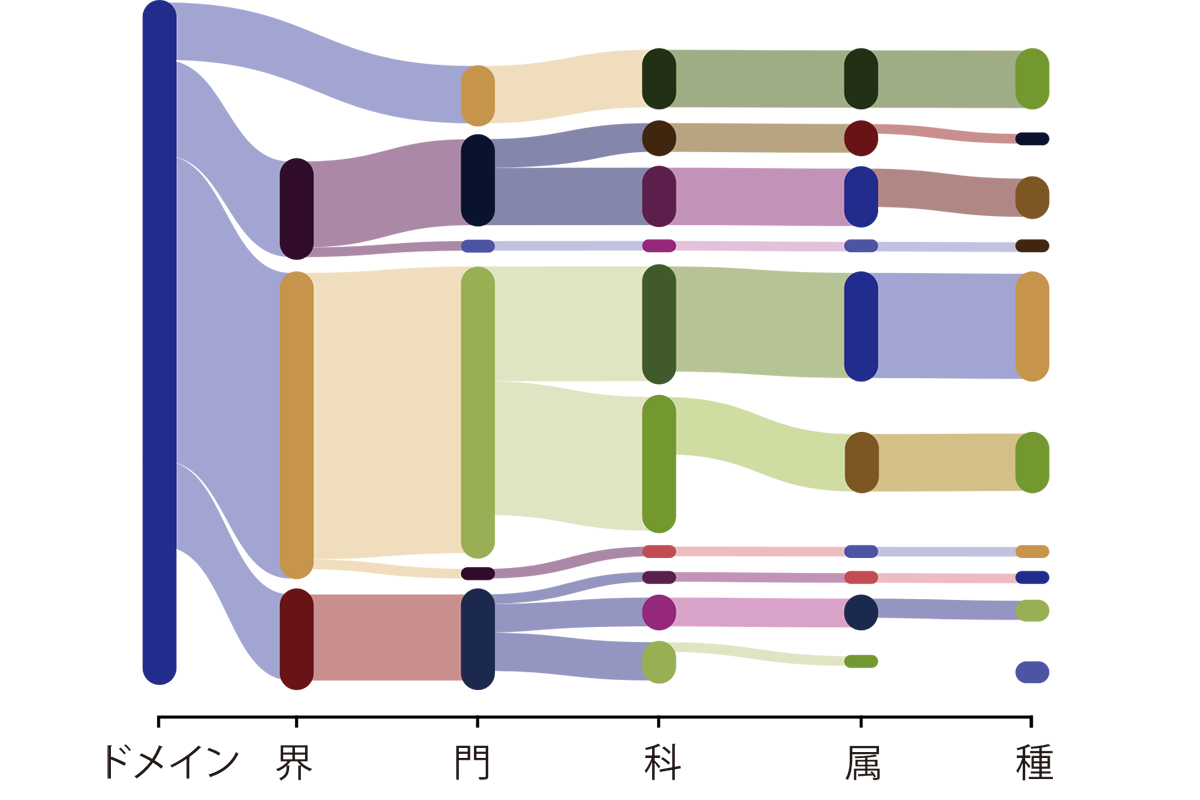

古代人のゲノム研究では、骨のDNAを調べる試みは多いものの、糞石はほぼ扱われていませんでした。糞石に寄生虫やその卵の形状が残っていなくても、DNAは残存しているかもしれません。DNA配列がわかれば、現代の生物と比較して種の同定に繋がる可能性があります。人に寄生する生物の軌跡がわかれば、大陸からの渡来人が在来の縄文人と混血して古代の日本列島人が成立した経緯がたどれるかもしれないと思いました。

(鳥浜貝塚遺跡より出土/福井県立若狭歴史博物館所蔵)

(吹上貝塚遺跡より出土/ひたちなか市教育委員会所蔵)

ほとんどはバクテリア由来のものですが、一部に寄生虫由来と思われるものや、食物利用されていたと思われる動植物由来のDNAが検出される可能性があります。

混入が少ない中心部を解析

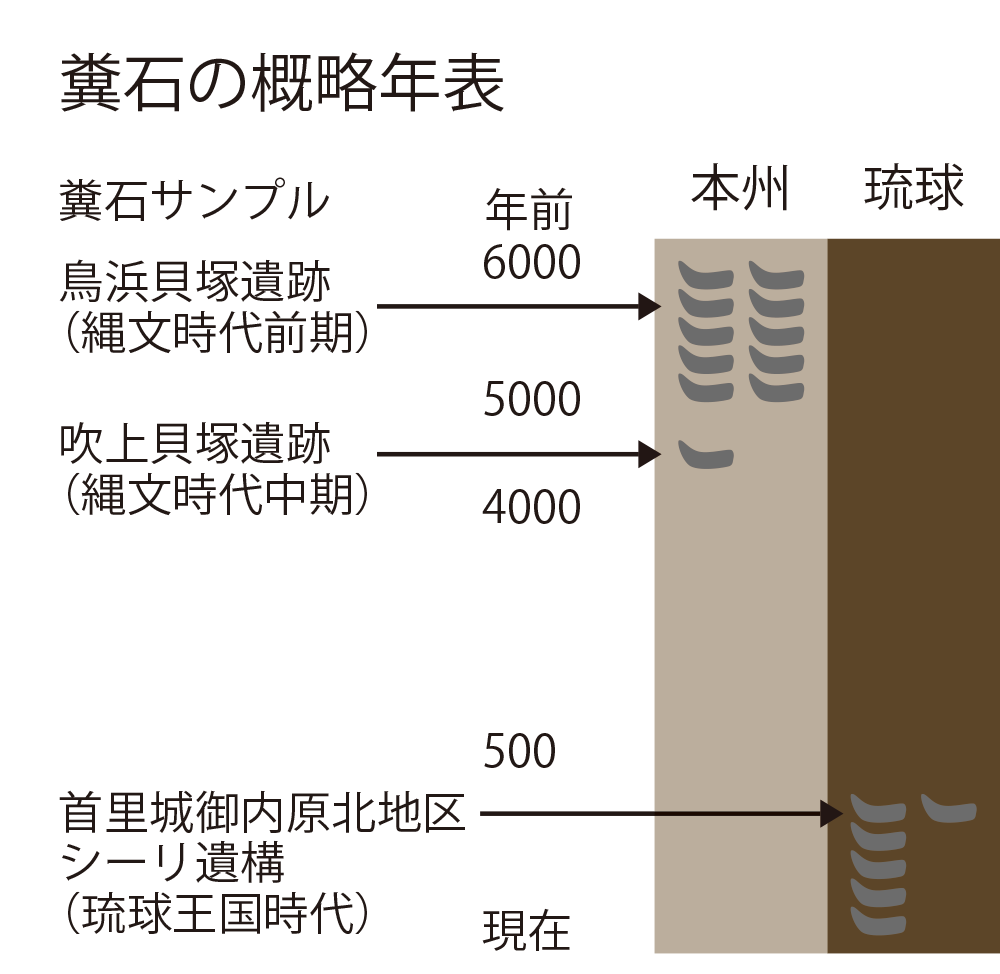

糞石サンプルは、鳥浜(縄文前期)、吹上(縄文中期)、首里城(近代)のものを分析中です。

まず最初に鳥浜貝塚の糞石を、続いて茨城の吹上貝塚の糞石を対象にしました。鳥浜の糞石は6500~5600年前のもので、吹上は5000~4000年前のものです。その後、沖縄県・首里城遺跡の約400年前のサンプルも加えました。糞石からDNAを抽出する際は、後代のDNA混入が少ない中心部の試料を使います。次世代シークエンサーで読み込んで出てきた配列情報を巨大なDNA配列データベースと照合し、寄生虫由来のものがどれくらいあるかを調べました。古代のDNAなので完全な状態ではありません。生きている生物のDNAは配列が壊れても修復機構が働きますが、死ぬと修復されず断片化されます。

調べてみると土壌バクテリア由来のものがほとんどでしたが、精査した結果、複数のサンプルからヒト寄生虫由来のDNAが見つかりつつあります。ほかの種を宿主にする寄生虫もいますが、人の軌跡を追うなら人だけに寄生するものを捉えたいところです。今回の調査でヒト寄生虫由来と考えられるDNAが出たことで、可能性は見えたと思います。共同研究者により、糞石由来DNAによる食物解析やウイルス解析の試みも進んでいます。

ただ、事例がまだ少ないので、系統解析ができるレベルまで配列情報を増やすのが次の段階です。サンプルから得られるDNA配列の絶対量を増やすため、欲しいところだけ狙ってDNAを濃縮して配列解析するターゲットキャプチャーという手法を使います。いまあるのは縄文時代と約400年前のものだけですから、もちろん新しいサンプルも必要です。考古学の研究者と話すと「そういえばうちにも糞石が」と言われることがあります。通常、考古学で注目するのは骨や道具類で、糞石に興味を示す人は多くありませんが、私は過去を知る重要なツールとして注目しています。調査を重ね、どういう寄生虫がいつ頃から日本列島に入り込んだのかの全体図を描きたいと思います。