トイレを通してジェンダーの課題などに取り組んできた学生がいます。

高校時代に団体を立ち上げ、SDGsを学べるトイレットペーパーを開発して多くの関心を集め、学校推薦型選抜で東大に入学した原田さん。

その活動の背景と今後について聞きました。

学生×トイレ

トイレから社会改革に取り組む推薦生

原田怜歩さん

HARADA Ramu

文科二類2年(経済学部進学予定)

トイレとジェンダーの課題解決に取り組んできた、文科二類2年に在籍する原田怜歩さん。

アメリカでトイレ事情を調査したり、団体を立ち上げてトイレットペーパーを開発したりと、誰もが生きやすい社会を目指してこれまで精力的に活動してきました。

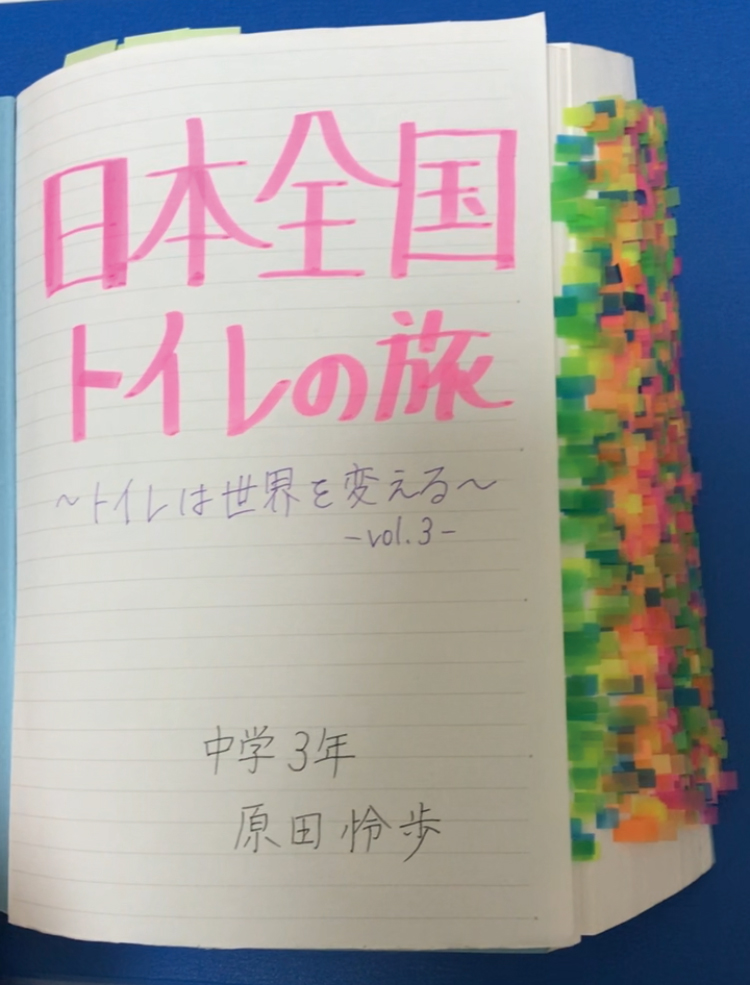

中3で留学してトイレを再認識

きっかけは中学3年生の時に語学留学した米フロリダ州での経験でした。2週間の滞在期間中に原田さんが唯一ホームシックになったのが日本のトイレ。音消しのための流水音や温かい便座など多機能な「日本のトイレ」とは違い、アメリカのトイレは無機質だったと振り返ります。その思いをホストファーザーに伝えたところ、「アメリカにも良いトイレがある」と紹介されたのが、地元の大学に設置されていたオールジェンダートイレでした。

「衝撃的でした。私にとって新しい発想で、トイレというものを再認識することにつながりました」

その時頭に浮かんだのが小学生時代のトランスジェンダーの友人。原田さんにとってはプライベート空間でちょっと息をつける場であるトイレが、友人にとっては違う場だった……。そう考えた原田さんは、翌年、高校一年生の時にトイレとジェンダーについて研究しようと米アラバマに留学。民間企業と共同でトイレの機能やジェンダー配慮などについて調査したり、LGBTQコミュニティの集会でトイレについて話し合ったりしました。

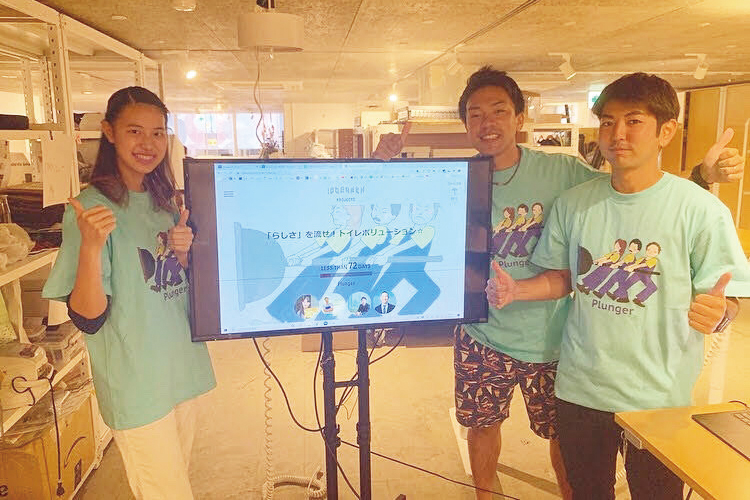

それらの経験をもとに帰国後立ち上げたのが、Plunger という団体です。「トイレから社会課題を解決する」をテーマに高校の先生を含む4人でチームを組み、「SDGsを漫画で学べるトイレットペーパー」を制作しました。資金はクラウドファンディングなどで調達し、全国の教育機関や公共施設など約300か所にトイレットペーパーを寄付しました。原田さんたちの取組はメディアからも注目を集め、2021年にはNPO法人日本トイレ研究所主催の「日本トイレ大賞」を受賞します。

という団体です。「トイレから社会課題を解決する」をテーマに高校の先生を含む4人でチームを組み、「SDGsを漫画で学べるトイレットペーパー」を制作しました。資金はクラウドファンディングなどで調達し、全国の教育機関や公共施設など約300か所にトイレットペーパーを寄付しました。原田さんたちの取組はメディアからも注目を集め、2021年にはNPO法人日本トイレ研究所主催の「日本トイレ大賞」を受賞します。

「トイレットペーパーは老若男女問わずみなが使うもの。様々な人に見てもらい、『自分事』として考えてもらいたいと思いました。そしてトイレが『令和の寺小屋』のような教育的な機能を持つ空間になったらいいなと考えました」

多様性を認め合える社会を目指して

2022年、東大に推薦入学した原田さん。面接ではそれまでのトイレの取組についてアピールしたと話します。現在は、シェアハウスで共同生活する推薦入学つながりの同級生たちと、「保育」をテーマにした新たなプロジェクトに取り組んでいるそう。他にも、どこにどのようなタイプのトイレがあるかが分かるトイレマップアプリのようなものを開発したいと考えています。

4月に経済学部に進学する原田さんは、卒業後は企業や社会とマイノリティを結ぶ架け橋として活躍したいと考えています。まだまだ根強く残る心理的な差別が、LGBTQや障害者の雇用や賃金にマイナスの影響を及ぼしている現状があると指摘し、マイノリティコンサルタントのような形でそこを変えていきたいと話します。

「理想はそのような架け橋が必要なくなることです。そのような環境を実現することを目指しています」

※学年や所属の表記は2024年3月時点のものです。