UTokyo研究室発グッズ集

- UTokyo

- 研究室発

- グッズ集

第1回

戦時中までに日本全国で収集した麹菌を使ったUTCC(東京大学コミュニケーションセンター)の「博士の昔こうじ甘酒」。

その発案から開発まで、中心的役割を担った丸山先生に、商品化までのプロセス、そして麹菌研究などについて話を聞きました。

80年以上前に収集された麹菌から生まれた甘酒

丸山潤一

MARUYAMA Jun-ichi

農学生命科学研究科 特任教授

350ml ¥580(税込)

坂口謹一郎先生が残した日本酒用の麹菌株を使用

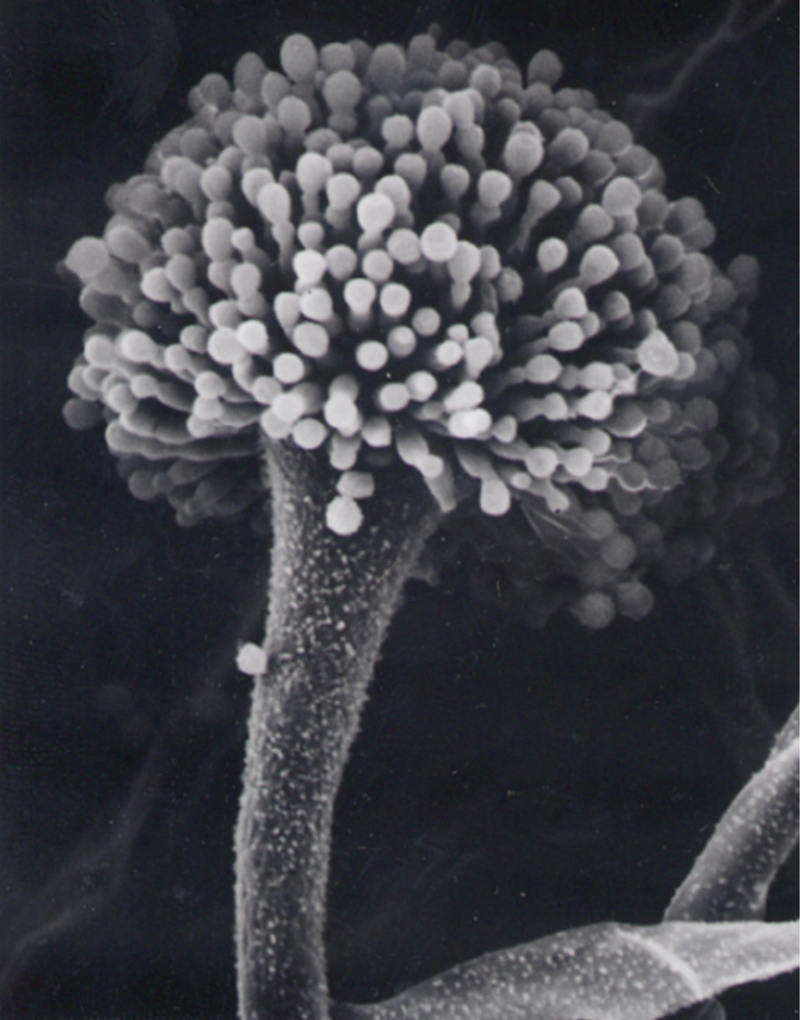

ビタミンや酵素などの機能性成分を豊富に含んだ日本伝統の栄養ドリンク、甘酒。江戸時代には夏の暑さを乗り切るための滋養強壮の飲み物として親しまれていました。東京大学の100年以上の発酵醸造研究の中で収集された麹菌を使って誕生したのが「博士の昔こうじ甘酒」です。発案したのは、カビの一種である麹菌を研究する農学生命科学研究科の丸山潤一先生です。

「麹菌の歴史やその機能性などを含めて、麹菌のありがたみを実感できるものを大学から発信したいと考えました。甘酒ならノンアルコールで老若男女問わず、多くの人に飲んでもらえます」

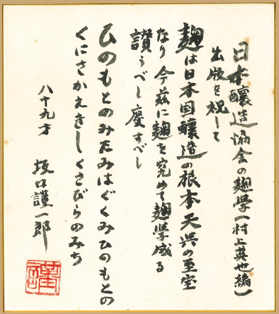

商品を開発する際にこだわったのが、丸山先生の大先輩で「酒の博士」として知られた坂口謹一郎名誉教授が戦時中までに全国で収集した麹菌株を使うこと。坂口先生が戦時中に執筆した論文に記載されている、麹菌の種類と収集リストをもとに、麹菌株が保存されていないか探しました。最終的にたどり着いたのが、広島県の酒類総合研究所。坂口先生が収集した麹菌株が多数保管されていました。麹菌と一言で言っても、日本酒用と醤油用と味噌用などそれぞれの個性は異なります。甘酒を作るためにはお米を使うということを考慮して、日本酒用の株を約20種類取り寄せました。

「麹屋さんに甘酒を試作してもらいましたが、カビ臭かったり、変な匂いがしたり、真っ黒になったりと、使う株によってその味や色は様々でした。試飲を繰り返し、官能評価を行い、その中から味の良いものを選びました」

「東大製」にこだわり、お米は西東京市にある農学生命科学研究科附属生態調和農学機構で収穫したものを使っています。

麹菌がビタミンを生成する仕組みを解明

複数のビタミンを生成する麹菌。それは何故なのか?2011年に、その仕組みの一端を世界で初めて発見したのが丸山先生の研究グループです。麹菌の「ペルオキシソーム」という細胞小器官の働きを欠損させたときに、ビタミンの一種であるビオチンを添加しないと育たないことを偶然に発見。これによってビオチンの生成にはペルオキシソームが関与するということを科学的に解明しました。

この麹菌とビタミンの関係の恩恵にあずかることができるのがまさに甘酒だ、と丸山先生。夏バテ防止や冬のかぜ対策などに、東大の発酵醸造研究の歴史によって生まれた甘酒を飲んでみてはいかがでしょうか。

買えるところ

- 東京大学コミュニケーションセンター@本郷・赤門横

- 東大病院Kショップガーデン

- IMTブティック@東京駅

- オンラインショップ