極圏、砂漠、火山島に無人島、

極圏、砂漠、火山島に無人島、

5640mの高山から5780mの深海まで

南イタリアのヴェスヴィオ山北麓でローマ時代の遺跡を発掘する一大プロジェクトが、22年前から進んでいます。

考古学、火山学、歴史学、文学など、多分野の知見を結集して日本の大学がイタリアの遺跡を調べる意義とは?

4代目リーダーの村松先生に紹介してもらいましょう。

文学  ヨーロッパ

ヨーロッパ

初代ローマ皇帝の別荘なのか?

ヴェスヴィオ山の北麓で進む遺跡発掘プロジェクト

村松眞理子

MURAMATSU Mariko

総合文化研究科 教授

タキトゥスも綴った皇帝別荘伝説

南イタリアのカンパニア州にあるヴェスヴィオ山の北麓で、ローマ時代の遺跡の発掘調査を進めています。もとは2002年に古典考古学の青柳正規先生が始めたプロジェクトで、古代ローマ史の本村凌二先生、中世ラテン文学の高田康成先生の後を受けて、2014年から私がリーダーを務めています。当初から火山学、建築学、歴史学、考古学、文学など、多分野の研究者が参加するオール東大の取り組みでした。

現地はクルミやアンズなどの果樹園が広がる農村地帯です。1920年代の終わり、地元の人が農機具の倉庫を作ろうと地面を掘ったところ、古代の遺構らしきものが出てきました。1930年代に考古学者が調査すると、角柱4本が支える壮大なアーチ構造や彫刻の破片なども出てきましたが、その後は資金が滞り、当時の世界情勢も影響して、調査が進まないまま時が経過。遺跡は埋め戻され、人々に忘れられていきました。

当地では以前から初代ローマ皇帝アウグストゥスの別荘があると伝えられていました。アウグストゥスは、ローマから向かったナポリで体調を崩し、ノーラの別荘へと移り、父が死んだのと同じ部屋で没した、と世の人々が噂していた。そのようにタキトゥスなどの歴史家は書き残しています。それまでイタリア各所で古代の邸宅建築を調べてきた青柳先生は、最初の発掘から70年余りを経ていた当地にあらためて注目。イタリア政府の協力を得て発掘調査を始めたのです。

様々な遺物が出ましたが、なかでも画期的だったのは、2003年に出土したディオニュソス像とペプロフォロス像 です。美術史的に大変貴重な2つの大理石彫像の出土は大ニュースとして世界を巡り、彫像は2005年の愛知万博や2022年に4都市を巡回したポンペイ展などで「来日」も果たしています。

です。美術史的に大変貴重な2つの大理石彫像の出土は大ニュースとして世界を巡り、彫像は2005年の愛知万博や2022年に4都市を巡回したポンペイ展などで「来日」も果たしています。

当初の期待は外れるも次なる希望が

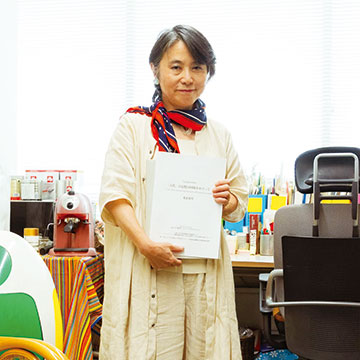

この建物がアウグストゥスの別荘ではないかという当初の期待は、残念ながら外れました。火山灰などを分析した結果、この層は5世紀の噴火で埋もれたものでした。西暦14年に没したアウグストゥスの別荘ではありえません。

しかしチームはめげずに調査を続け、この建物が2世紀に作られて祭儀などの公的機能を果たしていたこと、そして後に建物の用途が変わってワイン生産施設として使われたことが判明しました。用途と社会的な重要性が下がり、廃墟になりつつあった状況で大噴火が起こったようです。

2017年には、この建物の下により古い時代の建造物があることが見えてきました。2023年にさらに掘ったところ、古い時代の遺構と遺物がまとまって現れ、保存状態のよいアンフォラ(土器の甕)が壁に立てかけられた状態で出てきました。この層を覆う軽石の化学組成を分析すると、79年の噴火に伴う降下物であることがわかりました。大きな窯の跡があることもわかり、サイズから考えると、大きなテルマエ(浴場)があったのではないかと推測できます。

ヴェスヴィオ山の南麓で栄えたポンペイは、79年の噴火の影響で全滅しました。北麓はそこまでひどい被害はなかったと考えられてきましたが、実はポンペイと同様にひどく破壊され、後に復興していたのです。重要なものがあったという記憶の上に、2世紀になって壮大な建物が作られた。これほど大きな空間と立派な柱が多い建物はなかなかありません。ここにはやはりアウグストゥスの別荘があったのか。過去の偉大な人物を記念する施設だったのか。真実に迫るため、2024年には、窯の焚き口と思われるアーチ構造の開口部から広がる空間に調査範囲を広げたいと思っています。

人類の遺産を皆で伝える現代考古学

たとえば出土した美術品を美術史家が見れば、何世紀のどこの工房のものだとわかります。それがもし別の地域の工房のものだとすれば、当時から交易の広域化が進んでいたことがわかる。火山学の研究者が土壌を分析すれば、それが埋もれた年代を決められます。考古学の遺物の知見、地質学の知見、人類学的な知見も総合して考えることで見えてくる姿があります。考古学的な蓄積に多様な学術の知見をあわせて考えるのが現代の考古学です。

イタリアの遺跡をどうして日本の大学が調査するのか、と思われるかもしれません。以前の考古学には、列強が世界史のなかで自国の歴史性を担保するためのものという側面がありましたが、近年の考古学では人類全体の遺産を皆で守ろうという流れが強まっています。近代考古学発祥の地と言えるイタリアで日本の大学が発掘することは、学際協力と文化的共生のモデルを示す試みでもあります。地震国である日本とイタリアが連携することは、災害考古学という新しい知見にもつながるはずです。

私自身はダンテやダンヌンツィオをはじめとするイタリア文学の研究者であり、発掘作業は下手です。現地ではよく「土を洗いすぎ!」などと怒られますが、調査に関わる様々な学問を文学の側から捉え、プロジェクトの意義を整理して多くの方に伝えることが使命だと思っています。パブリックアーケオロジーの松田陽先生、西洋美術史の芳賀京子先生など、大学院生の頃に発掘調査に参加して研究を続けてきた研究者も多く、人材育成の場としても機能してきたプロジェクトです。20年を越えていよいよ佳境を迎える発掘調査の今後にご注目ください。

東大基金ソンマ・ヴェスヴィアーナ発掘調査プロジェクト

昨今の研究費削減傾向がこのプロジェクトの維持に影を落としています。人類の歴史の1ページを開く取り組みをぜひご支援ください。