学生も教員も女性がまだまだ少ない

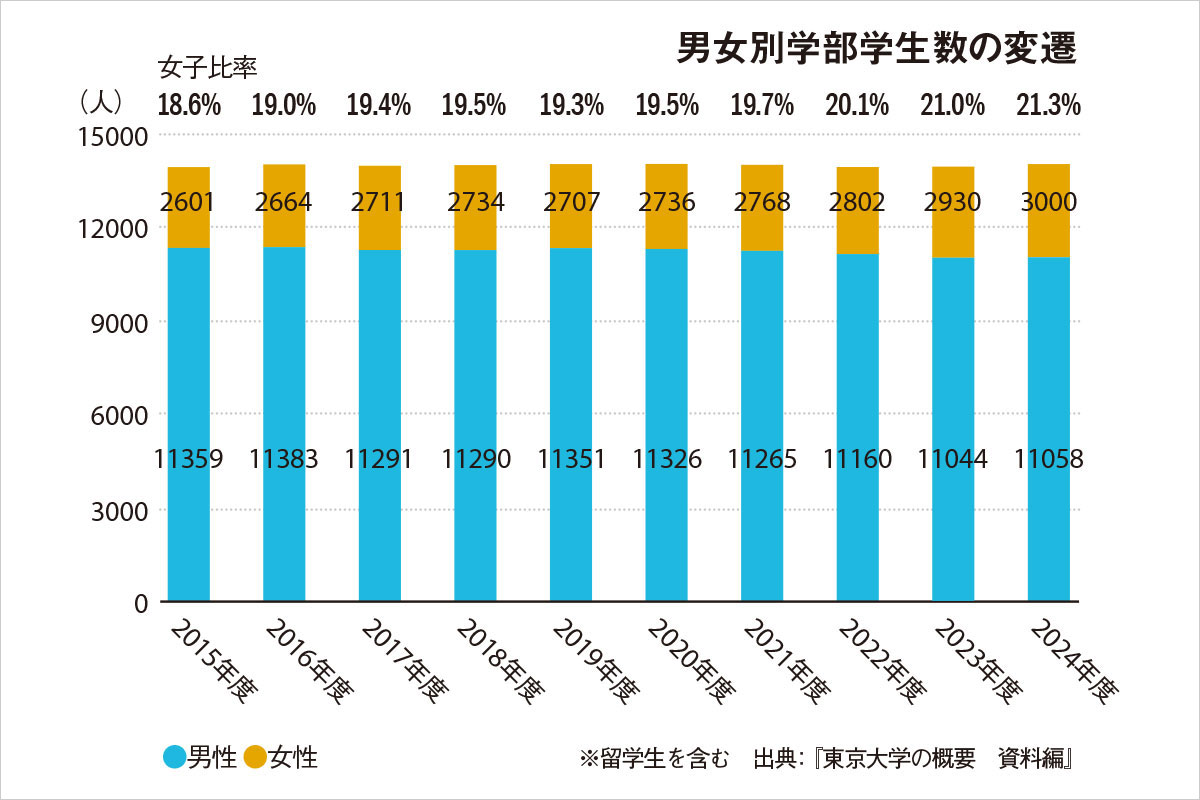

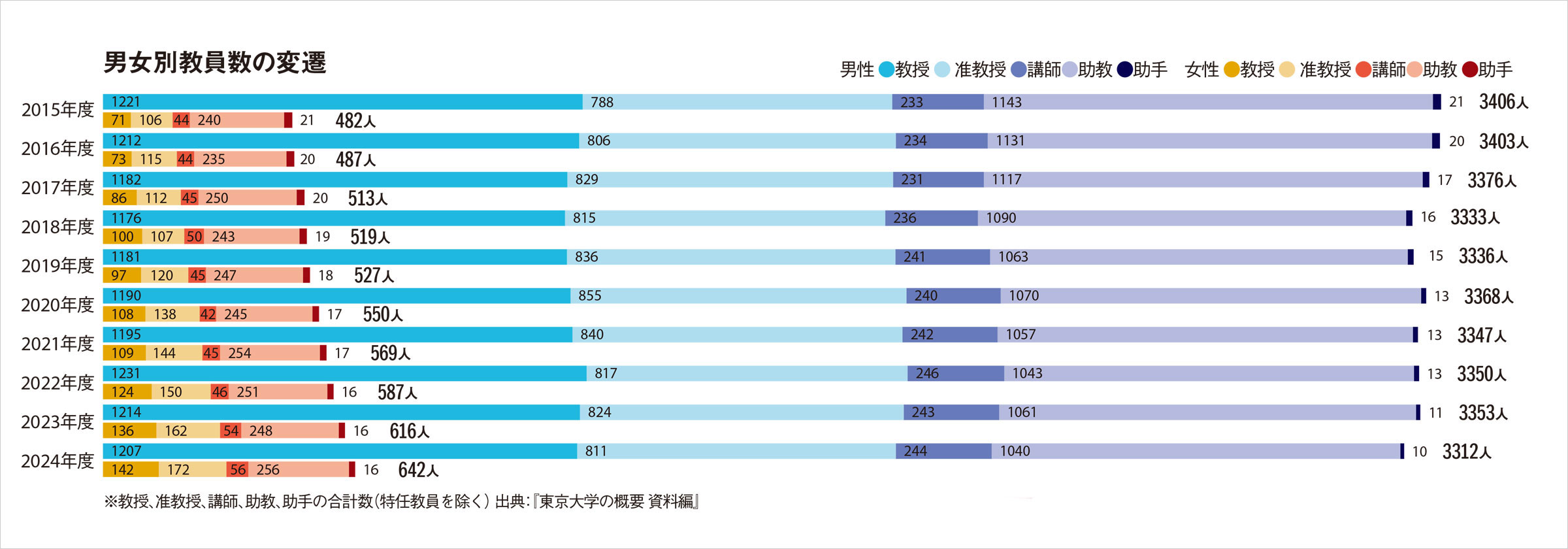

2002年の男女共同参画推進委員会設置以降、さまざまな取り組みを進めてきましたが、東大構成員の男女比はいまも歪なまま。学部学生の女子比率は約21%、教員の女性比率は約16%にとどまります(2024年度)。

少しずつ改善していますが、海外のトップ大学はもちろん、国内の有力大学に比べても差があるのが現状。

「女子こそ東大へ」と呼びかけて活動する団体の学生と、特に理系の女性の少なさを調査している科学技術社会論の研究者に、各々の視点から現状への意見を述べてもらいました。

東大生のリアルな姿を伝えて高校生がいいなと思える環境を

北極星のような道標に

TANAKA Makoto

学生団体polaris

前代表

前代表2016年発足の「東大女子キャン運営委員会」から2020年に改称したのがpolarisです。女子中高生にとって北極星のような道標になることを目指し、ありのままの東大女子を知ってもらう活動を続けています。メインの活動は年2回のオリエンテーションツアー。高校生を募って構内を案内した後、大学生活を紹介して質問に応じるイベントを半日かけて行っています。昨年8月のツアーでは本郷の教室に50人が集まり、30人がオンライン参加しました。

情報発信で力を入れているのはSNSのInstagramと学習者向けアプリのStudyplus、それからメルマガ配信です。東大生の一日や授業の紹介、受験のアドバイス、一人暮らしの知恵といったコンテンツを提供しています。同じく女子高校生向けに活動しているNPO法人ichihime と合併し、さらにパワーアップして活動する予定です。

と合併し、さらにパワーアップして活動する予定です。

なぜ東大には女子が少ないのか。この問題について、2023年、YourChoiceProject と共同で全国の高校2年生約4000人にアンケート調査を実施しました。そこで見えたのは、浪人を避ける、上京を躊躇う、資格を重視するといった女子高校生の傾向です。親から「東大に行くな」と明確に言われることは少なくても、働く姿を見たり話を聞いたりするなかで、親のことを慮っているのだと思います。

と共同で全国の高校2年生約4000人にアンケート調査を実施しました。そこで見えたのは、浪人を避ける、上京を躊躇う、資格を重視するといった女子高校生の傾向です。親から「東大に行くな」と明確に言われることは少なくても、働く姿を見たり話を聞いたりするなかで、親のことを慮っているのだと思います。

東大の学部学生の女子比率は20%前後で推移しています。ちなみに京大は12752人中2872人が女子(22.5%)、阪大は15059 人中5283人が女子(35.1%)でした(2024年度/両大ホームページより)。

女子のほうが自分を過小評価しがち

理系分野の学力に男女差がなくても、周囲に理系に進む女子がいなかったら、選択の段階で理系を避けてもおかしくありません。私自身は文理半々の高校に通い、東大に行く先輩も結構いたので、迷いませんでした。両親とも本来は理系志望で娘の理系進学に前向きだったことも後押しになったかもしれません。

高校生と話していると、なかには東大という名前に身構えている子もいます。アンケート調査では、女子のほうが自分を過小評価しがちという結果が出ました。謙遜というよりは、想像上の東大とリアルな東大に乖離があるのだと思います。メディアで特別さが際立つ東大生の姿を見て、それがデフォルトだと刷り込まれて怖気づいてしまう。リアルな東大生の姿を知ってもらうことが重要です。

大学側に望みたいのは、一つは大学を魅力的なものにすること。たとえば学習環境の面です。建物によっては老朽化が目立つ場合もあります。私がいる理学部7号館は、お手洗いが暗く、向かいの建物のお手洗いに行くこともあります。女子高校生がいいなと思う環境になれば、志望者は増えると思います。もう一つは、大学の魅力を中高生に伝えること。学生としてできる部分はやっているつもりですが、微力です。もっと中高生を意識した活動を大学側にも望みます。

入学時には男子の多さに驚きましたが、3年生にもなるとそれを当たり前に感じる自分もいます。男子も同様でしょう。環境に慣れて自分ごとでなくなっている学生が多い。高校生はもちろんですが、在学生へのアプローチも重要だと感じます。

女子卒業生同窓会のさつき会では、経済的支援を必要とする女子の受験生・学生に月額5万円を給付する奨学金制度を実施しています。ご協力をお待ちしています。

なぜ理系に女性が少ないのか?ヒントは国際比較と中等教育にあり

思い込みが理系の男性イメージを強化

YOKOYAMA Hiromi

カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)

副機構長・教授

私は科学技術社会論が専門です。科学者の信頼や倫理の研究と並行し、Kavli IPMUに着任した2017年から理系に女性が少ない理由についても研究を始めました。特に数学や物理学を基礎とする理工系に注目しています。日本は理系女性率がOECDで最下位です。もともと理系に行きたい女性たちが周囲の反対を受けて進学が困難であるとの声を聞いていたので、状況を改善したいと思っていました。

学際的な研究者を集めたプロジェクト研究では、ジェンダー平等やそれに関連する社会風土に注目し、さまざまな測定を行いました。たとえば、理系就職は男性のもの、数学は男子のほうができるといった思い込みが、理系の男性イメージを強化していることを発見しました。なかでも、優秀さは男性のものである、という影響を見つけたときには、日本の現状を深く憂慮しました。研究者は、こうした能力についてのジェンダーステレオタイプを否定しており、数学などの能力は個人差であると考えています。

世界でも、理系女性の育成に多くの努力がされています。というのも、ジェンダー平等が達成されている一部の国では、理系に女性割合が低い、直観に反する「STEMジェンダーパラドクス」がおきているからです。

ジェンダー平等の国では男女の数学のスコア差がなくなることが知られています。フィンランドやノルウェーでは、すでに国際テストの数学のスコアは女子生徒の方が上回っていますが、理系女性比率は極めて低いのです。一方で途上国では、職を得るために理工系の女性進学率が上がると説明されます。さらにアメリカでは、トップ大学であるカリフォルニア工科大学の学部入学率は男女半々を達成しています。国際比較研究では、ジェンダー平等と経済状況の2つの要因が、数学ステレオタイプを強化することも知られていますが、国別で背景となる状況も異なり、まだ論争が続いています。

教授で見ると、2015年度は1292人中71人が女性(5.5%)だったのが、2024年度には1349人中142人が女性(10.5%)に。研究科長・学部長を務める女性の少なさも課題に挙げられます。

日本は稀な状況にある

日本は経済的に発展した一方で、ジェンダー平等が非常に低く、さらに理系女性が少ない、世界でも稀な「外れ値」にいます。生徒の数学、理科のスコアは世界の中でトップクラスです。そして日本は、首都圏と地方では状況が大きく異なります。

最近、47都道府県別のジェンダー指数が発表されました。そこで私はこれを用いて、各県ごとの戦略を考える新たな共同研究を進めています。日本には、困難な状況にある欧米の後を追うのではない、独自の発展が必要です。

日本は変われるはずです。そのためにも、特に中学、高校の現場にダイバーシティ教育を広げることを考えるべきでしょう。LGBTQの方々も理工系に少ないという研究も出ています。特にこれまで男子生徒にだけかかっていた経済的自立と理系進学への期待・魅力を、ジェンダーにかかわらず広く推奨する必要があります。少子高齢化の日本では、理系人材確保を女性人材に求めている側面もありますが、就職等で情報系人材は圧倒的に不足している現状も伝えていかねばなりません。

東大に女性が少ない問題はジェンダー不平等の象徴だと感じます。アメリカはもちろん、東アジアの中国や韓国もトップ大学の女性率はほぼ半々。ただ理系は十分ではありません。世界と連帯して日本からもよい改革案を出していきたいと考えています。

- 横山先生の著書

『なぜ理系に女性が少ないのか』(幻冬舎新書、2022年)

数学や物理学の女性研究者を奨学金で支援する「呉健雄栄誉ポスドク・フェローシップ」。呉健雄博士は「アジアのキュリー夫人」と称される女性物理学者です。

※学年・所属などは2025年3月時点のものです。