グローバルキャンパスへの進化が道半ば

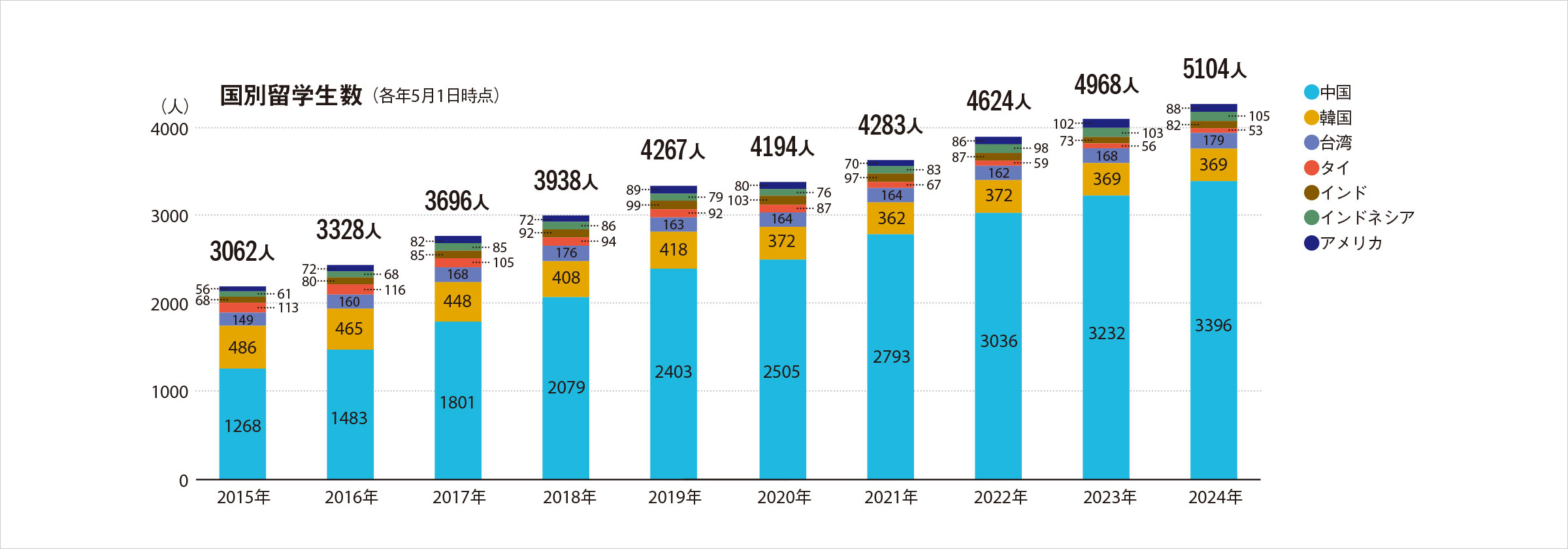

東大で学ぶ留学生は2015年の3,062人から2024年には5,104人まで増加しました。

総数だけ見ると、留学生の獲得は順調に伸びているように見えますが、その内訳を見てみると課題が見えてきます。

世界のトップ大学間での優秀な学生獲得競争が激しくなるなか、東大は何をすべきなのか。

グローバル教育センターのセンター長を務める矢口祐人先生と、アフリカ留学生会代表を務めるLandry B. Kassaさんに問題点を指摘してもらいます。

もっと積極的な教育の国際交流が必要

世界中から多様な留学生を

YAGUCHI Yujin

総合文化研究科教授・グローバル教育センター(GlobE)センター長

多様な背景を持つ学生が様々な意見や価値を交差させる環境は、優れた教育と研究に不可欠です。確かに大学全体でみると、東大の留学生は増えています。しかし現状は中国からの優秀な学生の増加に支えられており、他の地域の出身者は横ばいか減少傾向にあります。もっと多様な留学生に来てもらうキャンパス作りが不可欠です。

例えばアジア圏。過去10年間のデータによると、韓国からの留学生は486人→369人に減少、台湾は149人→179人とほぼ横ばい。約2億8千万人の人口を抱えるインドネシアからは61人→105人と増加していますが、インドネシアから海外留学する人が急増していることを考えると非常に少ないです。そして海外で学んでいる学生が130万人といわれる人口世界一のインドからは68人→82人とほぼ横ばいです。

世界中の大学が優秀な学生を獲得しようとしています。特に人口が多い国についてはマーケットとして見ていて、学生獲得のために懸命なリクルート活動を展開しています。アメリカのトップ大学などでは、優秀な留学生に対しては手厚い金銭的サポートを提供しますし、卒業後に社会に残って活躍する機会もそれなりにあります。東大や日本社会はまだそこまでの状況を作ることができていません。ほかにも、例えばインドであれば、アメリカやイギリスに移民コミュニティがあり留学先として考えやすい土台がすでにあるなど、複合的な理由で東大は苦戦してます。

中国からの留学生は2015年度の1268人から2024年度3396人へと10年間で約2.5倍に増えました。一方で、他のアジア諸国からの留学生は減少か横ばい。アメリカからの留学生も少ないままです。

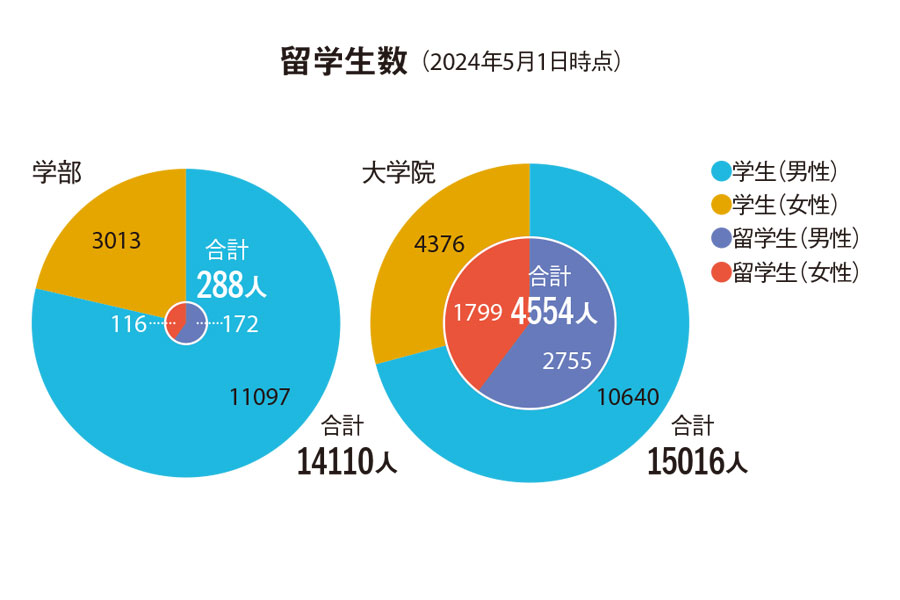

学部に通う留学生はほとんど増えていない

もう一つの課題が、学部の留学生はほとんど増えていないという点です。課題のひとつは言語です。日本で育っていなければ、大学教育を日本語で学べる人は事実上ほとんどいません。国外からの学生を増やすためには、英語で学べるプログラムを充実させていかなければなりません。学部で学ぶ留学生を増やせれば、そのまま大学院に進学する人もさらに増えるでしょう。その意味でも学部での留学生獲得は重要です。

一方で、半年や1年という期間東大で学ぶ全学交換留学制度は非常に人気があります。協定を結んで欲しいという大学が世界中にあります。全学交換留学の協定校は現在87。これをさらに増やしていきたいと考えています。特にインドや南アフリカなどの「グローバルサウス」と呼ばれる新興国・途上国に広げていこうと取り組んでいます。

交換留学で東大に来る学生のためにも英語で行われる授業を増やしていかなくてはなりません。グローバル教育センターでもSDGsについて留学生と共に英語で学ぶ「グローバル教養科目」を2024年度は70科目近く提供しました。これはすべての後期課程・大学院生が受講できます。

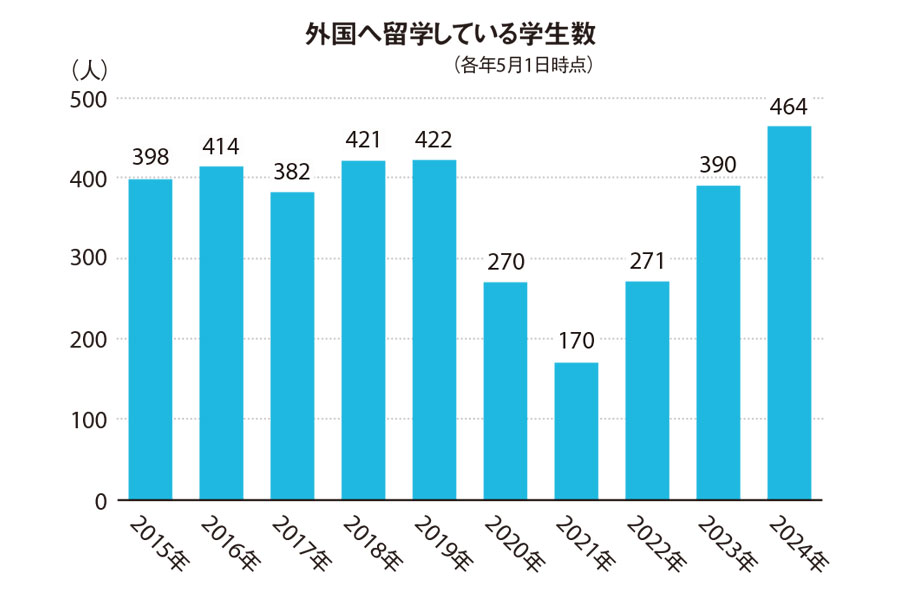

交換留学制度は「交換」なので、東大からも海外の大学に留学してもらう必要があります。ただ、それが簡単ではありません。多くの必修や通年授業があるために留学することで単位を取得できなかったり、就職活動の機会も失ってしまうなど、ここにも複合的な理由があります。最近行った留学する学生へのアンケートによると、約半数が留学する時点で留年が確定していました。さらに33%が留年する予定だと回答しました。つまり標準年限で卒業できる状態で留学する学生はおよそ5人に1人ということです。学生の背中を押してあげるような環境を大学が作らなくてはいけません。教育をグローバルにすれば、海外の大学と競争するために教育内容も、教育の仕方も変わり、それが大学を豊かにしていく。大学全体としてそういった意識を醸成していく必要があると思っています。

- 矢口先生の著書

『なぜ東大は男だらけなのか』(集英社新書 2024年)

数週間の短期留学プログラムや、1年以内の中長期留学など、海外に飛び立つ学生を経済的に支援します。

東大も日本もアフリカでの情報発信が少ない

英語の情報が少なく、あっても分かりにくい

農学生命科学研究科

International Program in Agricultural Development Studies (IPADS)

博士課程3年

UTokyo African Students Union 代表

UTokyo African Students Unionは、約1年半前に発足したまだ若い組織です。現在のメンバーは20名。イベントなどを開催してアフリカの文化を紹介したり、ネットワーキングを行ったりしています。日本への留学に興味を持ってもらえるような、アフリカの学生への働きかけもしていきたいです。

なぜ東大にアフリカからの留学生が少ないのか。アフリカと言っても、国によって話す言語も日本との関係の深さも違うので一概には言えませんが、一つ言えることは、日本への留学、そして東大に関する情報の少なさです。日本に留学したいという意思を持って、自ら探しにいかない限り情報は手に入りません。私は、日本への留学に関するポスターさえ目にしたことはありません。東大に関する英語の情報も少なく、あったとしても非常に分かりにくいことが多い。研究したいプログラムは英語で学べるのか日本語力が必要なのか、そこさえも明確でないことがあります。

私はベナン出身です。私が農学生命科学研究科に入学した2018年には、私を含めて3人のベナン人がいましたが、現在は私一人になりました。ベナンから日本に留学する人は非常に少ないのが現状です。留学先として圧倒的に多いのが、同じフランス語圏のフランス、ベルギー、カナダなど。留学先として日本を選ぶ人は私の周りにもいませんでした。背景の一つが、日本はあまり馴染みのない国だということ。日本企業なども少なく日常生活で日本に触れる機会がありません。

私の場合は日本に関心があったので、自ら留学情報を探しにいきました。きっかけは日本のアニメ。『ワンピース』や『ドラゴンボール』といった作品が好きで、日本に行きたいと思っていました。また、多くの人が留学する馴染みのある国ではなく、まったく違う環境を経験したいと思いました。都市にある大学で学びたかったので、ネットで東京の大学を検索したところ最初に出てきたのが東京大学でした。さらに調べていくと、私が研究したい農業経済のプログラムもありました。奨学金や大学の情報を得るために、在ベナン日本国大使館に行き、様々なプロセスを経て東大に留学することができました。現在は櫻井武司教授の研究室で、サハラ以南のアフリカにおける農業のデジタル化について研究しています。

2024年度の学生全体に占める留学生の割合は、大学院で約30%ですが、学部になるとわずか2%です。

交換留学協定強化の意義

アフリカでの東大の露出を増やしていく一つの手段として、アフリカの大学との交換留学協定を増やしてほしいです。アフリカから日本へ留学する人が増えるだけでなく、東大生がアフリカの大学のキャンパスにいることで、東大の存在を知ってもらえます。知り合いから直接話を聞く口コミのパワーは侮れません。実際私が日本に留学してから、数人のベナンの友人が日本の大学に留学しました。また英語のプログラムも増やして欲しい。今もたくさんありますが、研究内容によっては日本語力がないと難しい場合があります。

東大での経験は非常にインパクトがあるもので、目が開かれました。東大に来る前と後の自分は別人だと思うほどです。様々な文化や考え、ものの見方に接することで、世界が広がり自分自身の可能性も広がりました。アフリカには意欲のある学生はたくさんいます。そこに情報さえ届けば東大に目を向ける人は増えると思っています。

留学生に経済的支援を行います。基金は奨学金の給付、事故や病気の際の見舞金、災害時などの一時金貸与などに役立てられます。