教育格差が広がりつつある

日本社会における格差と貧困の問題は深刻さを増し、社会の分断や多様性の阻害をもたらしかねない状況にあります。このような状況を克服し、格差や貧困問題の解決を図る教育の重要性が増しています。

特に学校における民主主義について研究してきた勝野正章先生は、教育格差解消に取り組むNPOを支援しながら、格差と分断に挑む「架橋する教育学」研究拠点の構築を目指しています。

身分制社会から教育が人生を分ける別の格差社会へ

学校は民主主義を養う場

KATSUNO Masaaki

教育学研究科長/教授

学校教育経営

私の研究テーマは学校経営の民主主義理論です。たとえ違いがあっても互いを尊重する民主主義の根幹を養う場が学校であるはずですが、学校自体が民主的な場とは限りません。先生のほうが生徒より偉い、先生のなかでは校長が偉いというように、序列や階層が色濃くあります。生徒が臆せず意見を表明して尊重される経験を積むことが重要です。

日本が1994年に批准した国連の「児童の権利に関する条約」は、子どもにも社会を担う権利を認めています。2023年には「こども基本法」 が施行され、自分に関係することに意見を言い、社会の活動に参加できることが、基本理念の一つとして明記されました。これらを学校で具体化することが民主主義につながります。

が施行され、自分に関係することに意見を言い、社会の活動に参加できることが、基本理念の一つとして明記されました。これらを学校で具体化することが民主主義につながります。

わかりやすいのは校則の問題。従来の校則のなかには不合理なものもあります。ツーブロック禁止校則など、髪型や下着の色まで制限する「ブラック校則」が注目され、社会と学校の常識の乖離が顕在化しました。髪を黒く染めるよう執拗に言われて不登校になった高校生が訴訟を起こした事例もありました。自治体や省庁も腰を上げ、校則の見直しに生徒が参加する動きが広がっています。

一方で、「親ガチャ」というように、本人の意志とは別に、どんな家庭に生まれたかで人生が制約される傾向が強まっています。江戸時代までは階層間の移動ができない身分制社会でした。明治になって福沢諭吉は「学問のすゝめ」 を著し、教育で階層移動ができる社会にしようと主張。身分制社会の打破に教育が貢献すると信じられてきた結果、従来の身分制社会は崩れました。ですが、高等教育を受けたか、どの大学で学んだかなど、受けた教育の内容で格差が決まる社会になりつつあります。

を著し、教育で階層移動ができる社会にしようと主張。身分制社会の打破に教育が貢献すると信じられてきた結果、従来の身分制社会は崩れました。ですが、高等教育を受けたか、どの大学で学んだかなど、受けた教育の内容で格差が決まる社会になりつつあります。

。

。

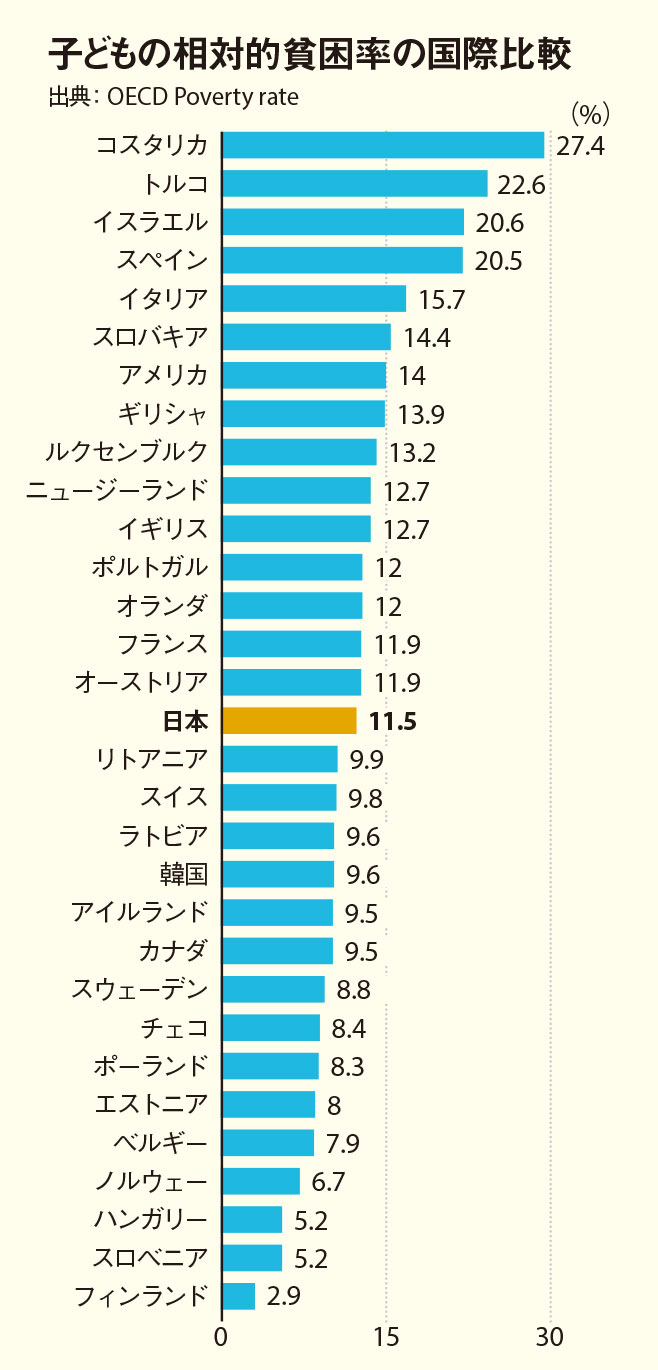

日本の教育格差は標準的

出典:OECD Poverty rate

経済協力開発機構(OECD) が公表するPoverty rateのうち、各国の0~17歳の貧困率を示したもの(2021年)。日本の割合は標準的です。

日本は教育格差が小さいと言われることもありますが、世界的に見れば標準的な状況です。教育格差と結びつく子どもの貧困は、2008年の『子どもの貧困』 (阿部彩著/岩波新書)で注目され、日本の高い相対的貧困率が顕在化しました。等価可処分所得の中央値より下に位置する場合を貧困とする国際指標です。厚生労働省の発表では、2021年の子どもの相対的貧困率は11.5%。9人に1人が貧困状態にあり、ひとり親世帯では44.5%とより高い割合になっています。

(阿部彩著/岩波新書)で注目され、日本の高い相対的貧困率が顕在化しました。等価可処分所得の中央値より下に位置する場合を貧困とする国際指標です。厚生労働省の発表では、2021年の子どもの相対的貧困率は11.5%。9人に1人が貧困状態にあり、ひとり親世帯では44.5%とより高い割合になっています。

教育格差の解消・縮小は今後を左右する重要課題ですが、インクルーシブな社会を目指して東大の若者たちが活動を始めていることに私は希望を見出しています。本学と他大学の学生が共同で立ち上げたFOSは、中高生の学習・進学支援を行うNPO。教育の地域格差や経済格差を乗り越えたいと相談され、教育学の立場から応援しています。認定NPOのLearning for Allでは、教育学研究科の卒業生が代表を務め、貧困問題の根本的解決を図るために子ども支援の包括的な取り組みを進めています。教育学研究科は、2021年にLearning for Allと連携協定を結んだのを機に、格差を教育学の課題と捉え、基金プロジェクトを始めました。インクルーシブな知性を持つ学生や市民の育成が目的です。教育格差のメカニズムの解明や、格差を解消する政策の研究支援にも役立てたいと思っています。

は卒業生の李炯植さんが代表を務めるNPO。多くの東大生がボランティアやインターンとして参加しています。

は卒業生の李炯植さんが代表を務めるNPO。多くの東大生がボランティアやインターンとして参加しています。

はギリシャ語で「光」の意。代表は工学部4年の長谷川雄飛さん。

はギリシャ語で「光」の意。代表は工学部4年の長谷川雄飛さん。

学校や自治体、貧困家庭の子どもを支援するNPO法人と連携して調査を実施します。教育格差問題の解決を目指す活動にご支援を。