昔よく見た生き物を見なくなった

気候変動の問題と同様に、世界が取り組むべき喫緊の課題の一つといわれている生物多様性の保全と回復。その生物多様性のメカニズム、森林機能や温暖化との関係などに関する研究に取り組んでいるのが森章先生です。

北海道での大規模な多様性操作実験や森林再生のためのプロジェクトなどについて紹介してもらいました。

生物多様性の維持の仕組みとその恩恵を調査する

森の多様性と炭素吸収量の関係を検証

MORI Akira

先端科学技術研究センター教授

生物多様性

2020年から、北海道北部にある北海道大学天塩研究林の実験地で樹木を植栽しています。単一の樹種だけ植えたり、あるいは複数種植えたり、種数とそれ以外の指標も操作して、樹種多様性の違いが生態系の機能性に与える影響を検証するための実験です。これまでに2万本弱を植えました。

植物は光合成によって大気中の二酸化炭素を炭素化合物に変えて、植物の内部に固定します。樹木の幹、枝や葉だけでなく、土でも炭素を固定し貯留しています。森全体として見たときに、いろいろな種類の植物や生物がある森のほうが、相補的に役割分担をすることで炭素吸収量が上がります。現象としてはよく知られているのですが、その背景にある全てのメカニズムはまだ解けていません。そこを理論的に解きたいと考え、手間のかかる大規模な実験をしています。

ただ、木を育てるのには時間がかかるため、良いデータが揃うのもまだ先のことです。長いスパンで取り組むことを考えて、はじめから学生やポスドクなど次世代の研究者も巻き込んで取り組んできました。これまで植栽作業に参加した学生は30人以上。木を育て、人も育てる。次世代に引き継いでいくコンテンツとして残したいと思い取り組んでいます。

知床の森林再生事業

生物多様性がどういうロジックで成り立ち、そこから炭素吸収をはじめとする機能性がどうやって生まれ、守られているのか。これらの問いを理論的に解くために、さまざまなアプローチで研究を続けてきました。

2010年から継続している、北海道東部の知床での研究もその一つです。ユネスコ世界自然遺産に登録されている知床ですが、世界遺産登録地域でも陸域の一部は開拓跡地で、森林伐採され土地利用されてきた場所です。そこを開拓以前の森の状態へ誘導していこうというプロジェクトがあり、私もそこに関わっています。私の研究室では、森林再生を効率的、効果的に行うための様々な現地調査を行っています。

森林再生には非常に長い時間がかかります。私たちは、200年くらいと考えて取り組んでおり、まだまだ序盤です。実際の森林再生事業の時間では知り得ない将来を知る方法として、シミュレーションを使っています。一本一本の木をコンピューターで再現し、それらが光合成をし、種子を散布し、そして枯れていくという一連のプロセスをシミュレーションし、200年、300年といった長期にわたる将来予測を行いました。その結果から見えてくる森林構造や変化の見通しに基づいて場所を選定し、生物や植物の実態調査などを行っています。そのほかにも、最近始めたドイツとアメリカの国立公園との共同研究では、同じシミュレーションモデルによる予測結果をもとに、実際の生物多様性データを一斉に採集したりもしています。そのプロジェクトでは、音響センサーやモーショントラップという動画カメラを設置して、実際にどのような生き物がいるのかという実態を調べています。

生物多様性の重要性についてはさまざまなところで目にも耳にもします。ではなぜ重要なのか、なぜ守らなくてはいけないのか。生物の役割や意義とは何なのか。気候変動にはどう影響するのか。そこを漠然とした説明ではなく、きちっとしたデータで実証していきたいのです。

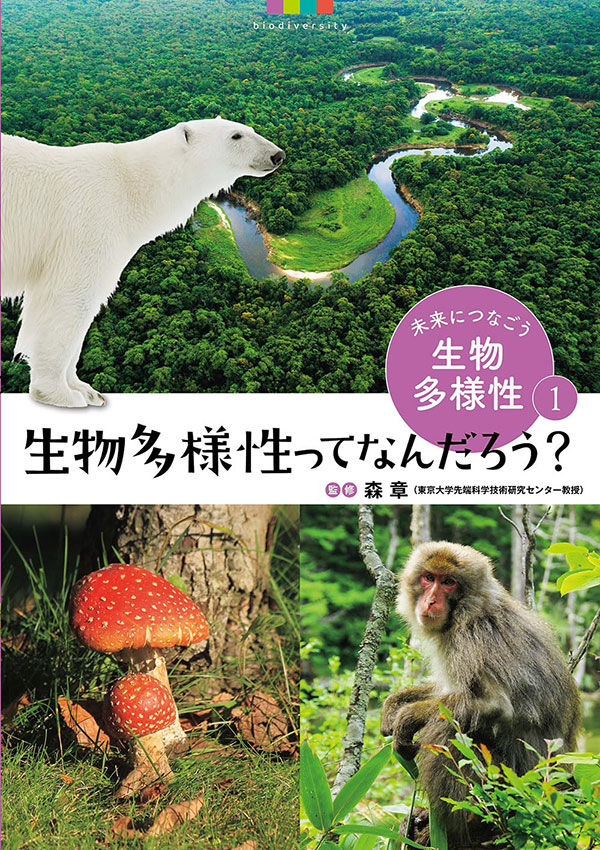

『生物多様性ってなんだろう?』(文渓堂、2024年)

児童書「未来につなごう生物多様性」シリーズ全4巻のうち1-3巻を監修。

野外フィールドワーク、研究のアウトリーチ活動、観測機器の購入などに役立てられます。次世代を担う若手研究者の育成をご支援ください。