原発事故の処理が終わっていない

2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震は、未曾有の原発事故を引き起こしました。

東京電力福島第一原発事故のすぐ後から現場周辺で放射性物質の測定を続けているのが、総合文化研究科の小豆川勝見先生です。

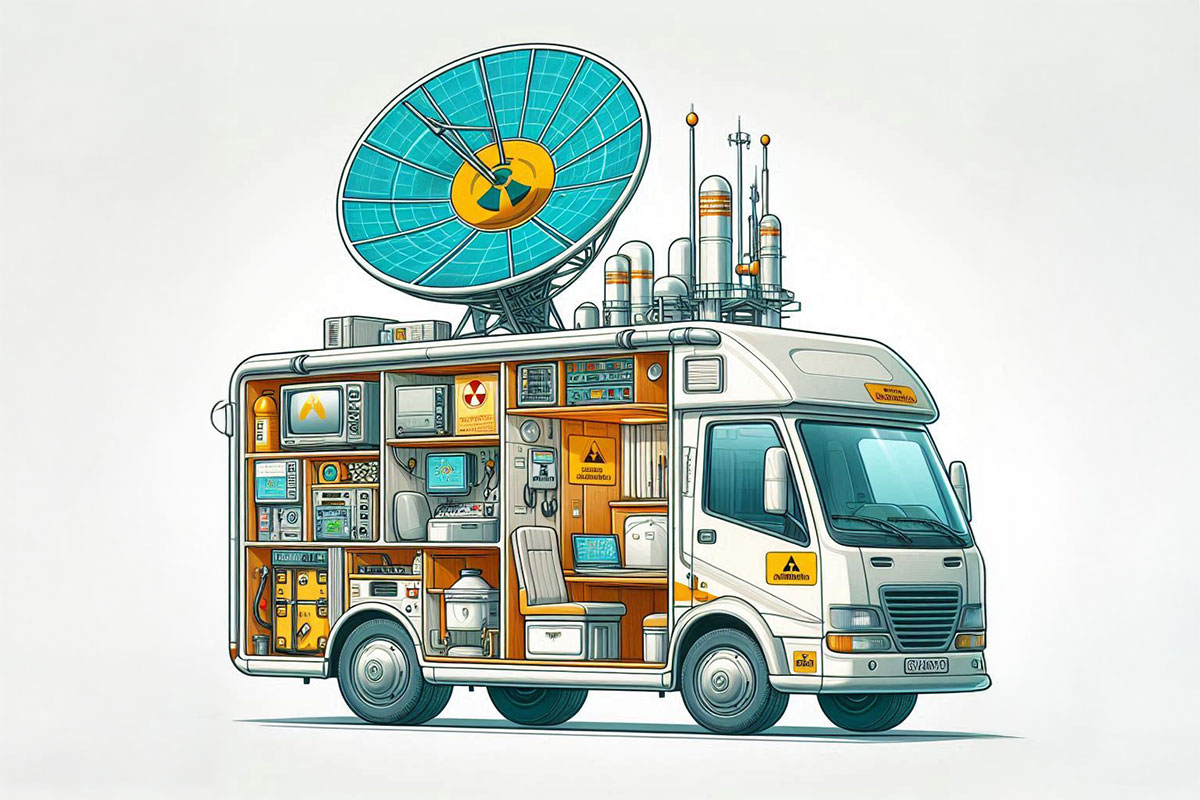

約14年にわたって取り組んできた放射性物質の測定と教育、そして今後の測定のために構想中の移動研究室について紹介してもらいます。

放射性物質の測定を継続し、データを積み上げる

放射性物質の測定と教育

SHOZUGAWA Katsumi

総合文化研究科助教

環境分析化学

原発事故が起こるまでは研究用の原子炉を使って環境試料分析などの研究をしていました。原子炉には安全装置がいくつもあり、全てが厳重にできています。万が一の事態が起きたとしても原子炉は壊れないと信じていました。かき集めた放射線測定器を持って、初めて福島第一原発の正門まで行ったのは2011年4月9日のこと。のどかな田園風景が広がる場所で、測定器の警報が鳴り続けていました。あれから14年。研究の対象を原子炉の中から外に切り替え、環境試料の汚染評価を続けてきました。空間線量率、土、住居、魚、体表面など、あらゆるものが対象です。

なかでも重点的に調査してきたのが帰還困難区域です。除染が進み、移住可能なエリアは拡大してきましたが、7市町村にまたがる約309km2の地域には今も移住できません。少しでも早く、少ないお金で環境回復できる方法を提案していくことが、研究者としてやるべきことだと思っています。

放射性物質は雨風によって移動します。例えば山間部に沈着した放射性物質は、雨や風によって下流に移動します。尾根では減っていき、谷だと増えていく。山間部の空間線量率を10か月間継続して観測した研究でも、尾根の空間線量率は放射性物質の物理的半減期よりも早く低減することが分かりました。データをもとに将来予測を行うと、除染基準に達する時期は、放射性セシウムの物理的半減期に基づく予測よりも15年早いことが推定できました。放射性物質の移動の程度は場所によって大きく異なるので、実態を明らかにするためにも繰り返し測ることが必要です。

測定と並行して進めてきたのが教育です。小中学生を中心に、これまで約13,800人と一緒に放射線について考えてきました。廃炉問題は当面の間解決が難しいとされるなか、放射線についてより広く知ってもらい、アイデアを集積する必要があると考えています。

測定、分析、発信を一度に行うラボカー

これまで東京⇔福島間を車で230回以上往復しましたが、効率の悪さがネックになってきました。現場でサンプルを採取し、東京の研究室で測定後、再度現場に赴き採取した場所に戻す。1回の移動で1種類の測定です。効率を上げるためにも、放射線測定の機能を車両に搭載した移動研究室(ラボカー)を作りたいと思っています。ラボカーがあれば、数か月かかっていた採取と測定がわずか数日で行うことが可能です。2024年1月の能登半島地震発生後に志賀原発周辺に設置したモニタリングポストの一部で放射線量が測定できなくなることがありました。幸い何事もなかったのですが、災害時など電気や水道などのインフラが回復していない時でも、ラボカーがあれば迅速に測定、分析、発信ができます。

現場に足を運び続けて実感しているのは、放射性物質の正確な測定値とそれに基づいた緻密な将来予測の大切さです。知識と信頼できる測定値があれば、突発的な事故やトラブルが発生したとしても冷静に判断、議論ができると考えています。そのための土台を構築する。それが放射線計測をテーマに掲げる研究者の役目の一つと信じています。

ラボカー(移動研究室)の構築、線量計など各種計測器の開発や機材のメンテナンス、小中学校への出張授業などに役立てられています。