生命の起源において自己複製分子が複雑化可能な進化経路を解明研究成果

掲載日:2022年12月2日

発表者

上浦 六十(東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻 博士課程)

水内 良(東京大学 大学院総合文化研究科 附属先進科学研究機構 特任助教/科学技術振興機構 さきがけ研究者)

市橋 伯一(東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻・附属先進科学研究機構 教授/東京大学 生物普遍性連携研究機構 教授)

発表のポイント

- 生命の起源において、自己複製する単純な分子から最初の生命が生まれたと想像されているが、単純な分子がどのようにして複雑な生命体へと進化したのかはわかっていなかった。

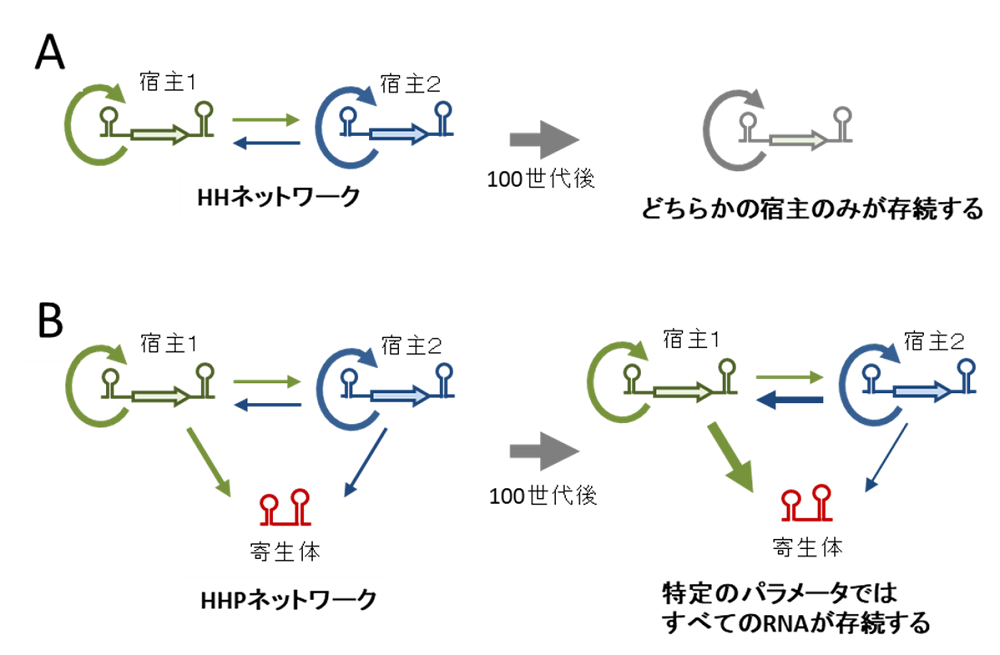

- 自己複製RNAを用いた実験と計算機シミュレーションを用いた理論解析の両面から、寄生型の自己複製体の出現が複製ネットワークの複雑化を可能にしたことを示す証拠を得た。

- 寄生体を介した複製ネットワークの複雑化が、多機能で複雑な生命システムへ至る進化の第一歩となった可能性を見出した。

発表概要

東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻の上浦六十大学院生、同専攻・附属先進科学研究機構/東京大学生物普遍性機構の市橋伯一教授らの研究グループは、単純な自己複製分子が複雑性を進化させていく過程に寄生型分子との相互作用が重要だった可能性を、実験と計算機シミュレーションの両面により明らかにしました。

原始地球において、単純な自己複製能力を持つ分子(RNAワールドにおける自己複製RNAなど)がダーウィン進化する能力を獲得し、この能力により次第に複雑性を増していくことで最初の生命体が生まれたと想像されています。しかし、ダーウィン進化の仕組みで複雑化していくことは容易なことではありません。これまでに行われた自己複製分子を使った進化実験では、多くの場合、増える以外の機能をそぎ落とした最も単純な分子が進化してしまい、複雑化した分子が進化したことはありませんでした。それではどのようにして、単純な自己複製分子が複雑性を進化させることができるのでしょうか?これは生命の初期進化過程における大きな謎として残っています。

これまで本研究グループは、RNAとタンパク質からなるRNAの自己複製システムを用いて長期の実験室内進化実験を行い、単純な自己複製RNAの進化過程を研究してきました。そのなかで自己複製RNAから寄生型のRNAが出現すること、そして、この寄生型RNAと元の宿主RNAが共進化し最大5種類のRNAが相互作用しながら複製する複雑な複製ネットワークが出現することを見出しました。本研究では、なぜこのような複雑なネットワークが進化することができたのかを明らかにするために、数理モデルと計算機シミュレーションを用いたネットワークの安定性解析と検証実験を行いました。その結果、先行する理論研究で提唱されているように、寄生型のRNAがいわゆるニッチ として働くことで複数の宿主RNAが共存を可能にしていることを明らかにしました。この結果から、寄生体を介した複雑化進化が単純な分子から複雑な生命システムへといたる進化過程の第一歩になったのではないかと考えています。

本研究成果は、2022年12月1日(米国東部時間)に米国科学誌「Plos Computational Biology」のオンライン版に掲載されました。

発表詳細は大学院総合文化研究科のページからご覧ください。

論文情報

Rikuto Kamiura, Ryo Mizuuchi, and Norikazu Ichihashi*, "Plausible pathway for a host-parasite molecular replication network to increase its complexity through Darwinian evolution," Plos Computational Biology: 2022年12月1日, doi:10.1371/journal.pcbi.1010709.

論文へのリンク (掲載誌 )

)