界面を制御して高性能な有機無機ハイブリッド材料を実現 ――床を整理整頓して触媒効率UP――研究成果

掲載日:2023年2月6日

東京大学

大阪公立大学

発表者

寺尾 潤(東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻 教授)

山田 裕介(大阪公立大学 大学院工学研究科 物質化学生命系専攻 教授/人工光合成研究センター 副所長)

正井 宏(東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻 助教)

周 聖頴(東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻 博士課程(研究当時))

発表のポイント

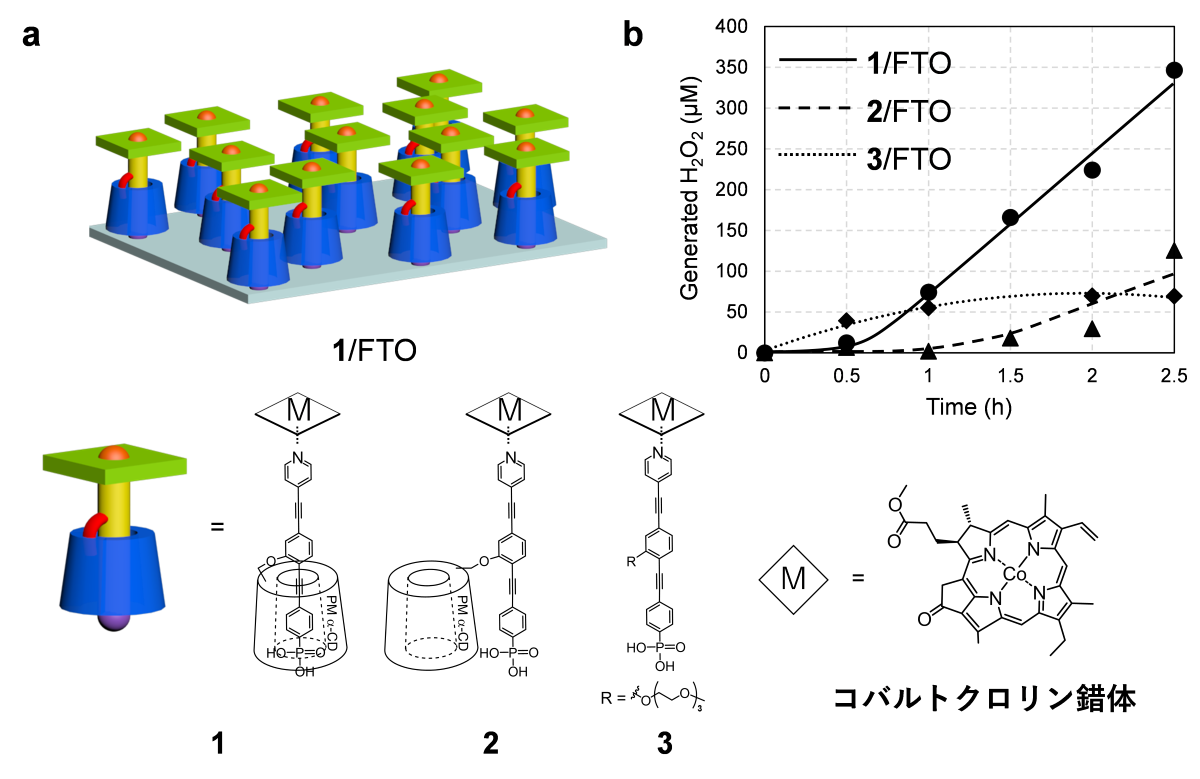

- 有機無機ハイブリッド材料を用いた酸素還元触媒において、無機材料上の有機分子を一つ一つ、環状の分子で覆う構造([1]ロタキサン構造)を用いて制御することで、有機分子同士の凝集を防ぎ、高効率・高選択的な触媒となることを明らかにした。

- ハイブリッド材料の性能は、有機と無機の境界部分(界面)によって大きく左右されるものの、界面はナノメートルという非常に小さな領域であるため、従来は人工的な制御が困難であった。今回、[1]ロタキサン構造を用いることによって界面が整理整頓され、ハイブリッド材料の性能を向上させられることを初めて報告した。

- 一つ一つの分子が整理された界面を持つことが、ハイブリッド材料の効率に効果的であることが示された。この設計は、触媒だけでなく太陽電池や発光デバイスにおいても、よりエネルギー効率が高いデバイス材料の実現に貢献すると考えられる。

発表概要

有機材料と無機材料を融合した有機無機ハイブリッド材料は、太陽電池や発光デバイス、触媒などの分野で注目を集めています。しかし、有機材料と無機材料が接する境界部分(界面)において、分子がナノメートル(10億分の1メートル)スケールの制御不能な塊を形成し、材料の機能やデバイス効率を低下させることが問題として知られていました。

今回、東京大学大学院総合文化研究科の寺尾潤教授、正井宏助教、周聖頴大学院生(研究当時)、大阪公立大学大学院工学研究科の山田裕介教授らの研究グループは、無機材料上の有機分子の一つ一つが環状の分子で覆われた[1]ロタキサン構造を用いることで、界面における分子の塊を抑制し、人工的に分子を整理させる新しい戦略を報告しました。また、このハイブリッド材料を、電気によって酸素をより高エネルギーな過酸化水素へと変換する電気化学触媒として応用したところ、高効率な触媒となることが判明しました。今後は、この整理整頓された界面を、触媒だけでなく発光デバイスや太陽電池などへと展開し、より高効率なデバイス材料の実現を目指します。

本研究成果は、2023年2月3日(オランダ時間)にオランダ科学誌「Applied Catalysis B: Environmental」のオンライン版に掲載されました。

発表詳細

大学院総合文化研究科のページからご覧ください。

論文情報

Sheng-Ying Chou, Hiroshi Masai,* Masaya Otani, Hiromichi V. Miyagishi, Gentaro Sakamoto, Yusuke Yamada,* Yusuke Kinoshita, Hitoshi Tamiaki, Takayoshi Katase, Hiromichi Ohta, Tomoki Kondo, Akinobu Nakada, Ryu Abe, Takahisa Tanaka, Ken Uchida, Jun Terao*, "Efficient electrocatalytic H2O2 evolution utilizing electron-conducting molecular wires spatially separated by rotaxane encapsulation," Applied Catalysis B: Environmental: 2023年2月3日, doi:10.1016/j.apcatb.2023.122373.

論文へのリンク (掲載誌 )

)