研究協定の締結に基づき、新システムから絵図画像をWeb公開 ―東京大学史料編纂所・沖縄県立博物館・美術館の連携による― 研究成果

発表者

【東京大学史料編纂所】

尾上 陽介 所長(教授)

黒嶋 敏 教授

山田 太造 准教授

中村 覚 助教

【沖縄県立博物館・美術館】

里井 洋一 館長

親富祖ちか 副館長

宇佐美 賢 博物館班長、地学担当学芸員

大城 直也 博物館班長、歴史担当学芸員

発表の概要

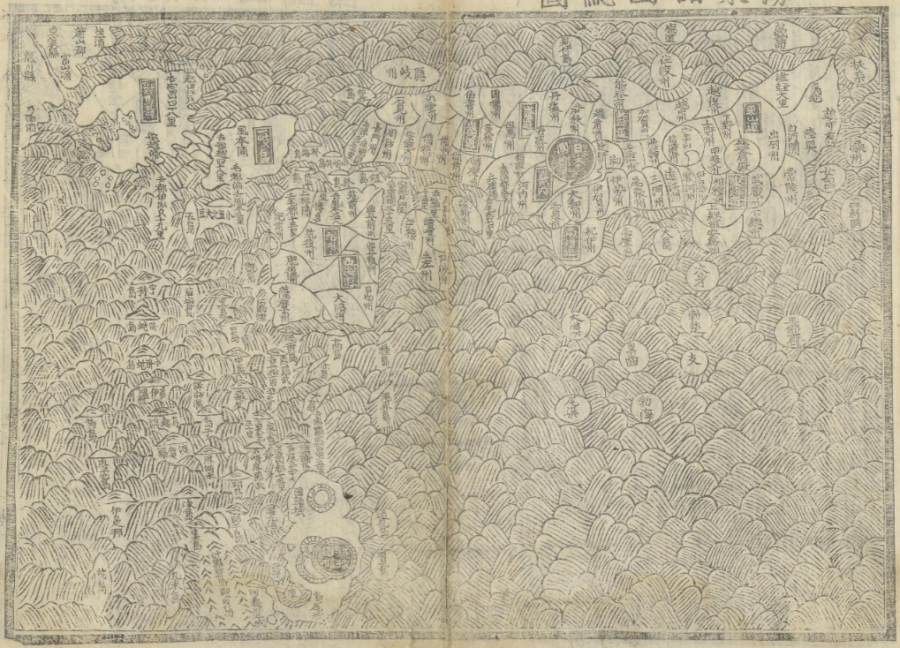

沖縄県立博物館・美術館が所蔵する「琉球国図」(りゅうきゅうこくず、図1)について、史料編纂所では、新たなデジタルアーカイブによるWeb公開を開始します。同図は、史料編纂所が所蔵する「海東諸国紀」(かいとうしょこくき、図2)所収の図とよく似通っており、2つの絵図はいずれも、中継貿易で繁栄する琉球や室町時代の日本など、15世紀の様子を伝えてくれる大変貴重な地図資料です。

そこで史料編纂所では、沖縄県立博物館・美術館と研究協定を結び、画像データの提供を受け、「15世紀の日本図・琉球図デジタルアーカイブ」を構築しました。これは、単に画像のみを表示する従来の方法とは異なり、画像データを構造化することで、書かれた文字の検索、現代地図との照合などの操作がWeb上で実現できます。さらに、2つの画像を一体的に操作できるよう新たにシステムを開発し、利便性を高めました。このシステムを用いて史料編纂所が他機関の所蔵史料を公開するのは、今回が初めての試みになります。

デジタルアーカイブは簡単にスマートフォンからも操作できるため、一般の方や学校教育の場などの利用が期待され、大学と地域との連携、および研究成果の社会還元として大きな意義を持つものといえます。

図1:「琉球国図」(沖縄県立博物館・美術館所蔵)

図2:「海東諸国紀」(東京大学史料編纂所所蔵、部分)

発表内容

〈研究の背景〉

沖縄県立博物館・美術館所蔵「琉球国図」と東京大学史料編纂所所蔵「海東諸国紀」所収図とは、記載内容がよく似通っていることから、共通する原図から派生した絵図であると考えられており、15世紀の琉球・日本に関する地理情報と活発な海上交通を示す貴重な地図資料として、広く注目されてきました。

「琉球国図」は、縦175.8cm、横87.8cmにおよぶ掛幅の大型絵図です。1696年に大宰府天満宮に奉納された後、現在は沖縄県立博物館・美術館に所蔵されています。九州南部から沖縄本島を中心とする琉球の島々と、それらを結ぶ航路が描かれており、島の形状や位置・地名などに「海東諸国紀」所収図との共通性が認められます。

「海東諸国紀」は、1471年に朝鮮で編纂された、海東諸国(日本国・琉球国)についての研究書です。史料編纂所の所蔵本は朝鮮活字版の冊子で、縦32.6cm、横21.2cmになり、表紙裏に1512年の記事があることから善本とされています。所収図は全10点あり、古い東アジア図・日本国図・琉球国図として、地図史においても高い意義があります。日本部分は中世の日本図として一般的だった行基図様式をベースにしています。

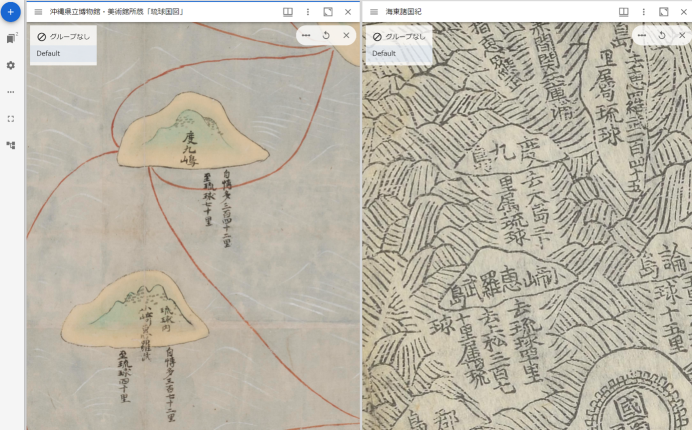

2つの絵図はいずれも、中継貿易で繁栄する琉球や室町時代の日本など、15世紀の様子を伝えてくれる大変貴重な素材です。とくに「海東諸国紀」所収図の九州・琉球部分は「琉球国図」と近似しており(図3)、ともに1453年に博多商人から朝鮮王朝に献上された絵図をベースにしていると考えられるものの、ベースになった原図はすでに失われていることから、2つの絵図についてより詳細な比較・検討が必要になっていました。現在、「琉球国図」と「海東諸国紀」とはそれぞれWeb上で画像を閲覧できるようになっていますが、比較する際は別々のサイトを立ち上げなければなりません。また、絵図の解読は、独特な地名の表記のために研究者以外には難しく、一般の利用には課題が残っていました。

図3:「琉球国図」と「海東諸国紀」所収図の類似部分

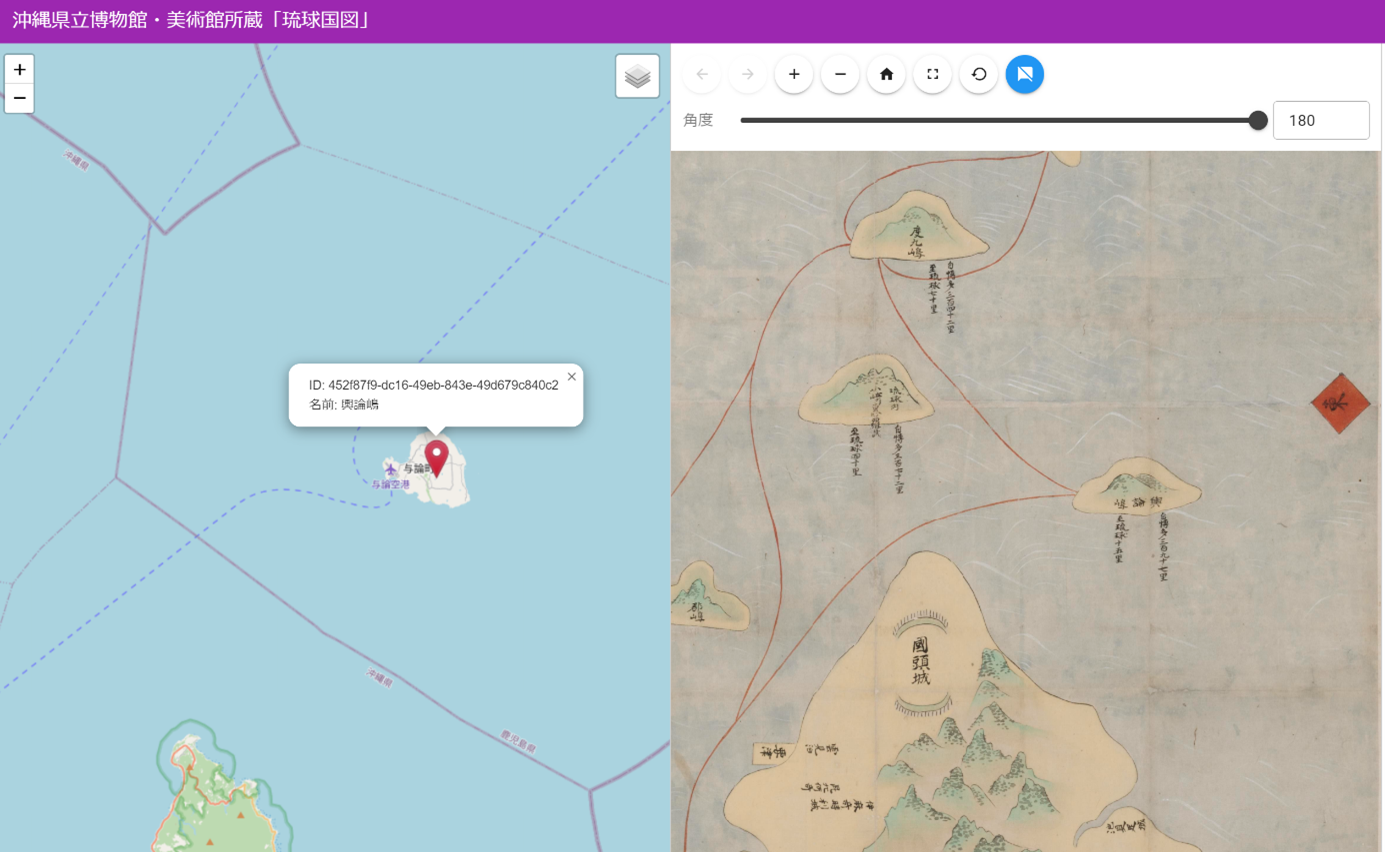

そこで東京大学史料編纂所では、沖縄県立博物館・美術館と研究協定を結び、画像データの提供を受けたうえで、新たに「15世紀の日本図・琉球図デジタルアーカイブ」を構築しました。アーカイブでは2つの絵図の高精細画像をWeb上で容易に閲覧できるようになっただけでなく、さらに画像へのデータ付与と構造化の研究をもとに、書き込まれた文字を現代の地名に比定し、緯度・経度などの地理情報を画像に紐づけています。これにより、書き込まれた文字のテキスト検索(図4)や、絵図の地名と現代の地名とのリンク(図5)も可能になるなど、絵図の分析に際して利便性の高い機能を搭載しました。こうしたデータ構造化による画像公開の方法は、史料編纂所で近年取り組んでいるものになります。

図4:アーカイブの表示画面[1] 検索機能で表示させた「海東諸国紀」の「博多」

図5:アーカイブの現代地図の表示画面[2] 現代地図から与論島を選択すると、絵図の該当部分が表示される。

さらに今回は新たにシステムを開発し、2つの画像を連携させ一体的に操作できる機能を盛り込みました。この「比較」のコンテンツでは、一方の絵図で任意の場所を表示すると、もう一方の絵図で該当する部分が自動的に表示されます(図6)。これは「琉球国図」と「海東諸国紀」というよく似た絵図が残されていたからこそ構築できたシステムであり、すぐに該当部分が並列で表示されることで、地形の描画などを詳細に見比べることができます。このシステムを用いて史料編纂所が他機関の所蔵史料を公開するのは、今回が初めての試みになります。

図6:アーカイブの表示画面[3] 一方の絵図で任意の場所を表示すると、もう一方の絵図も該当部分が表示される。

〈今後の展望〉

このデジタルアーカイブの構築によって、研究面においては「琉球国図」と「海東諸国紀」との比較検討が進み、それによって絵図が持つ歴史史料としての性格や、15世紀における琉球・日本の地理情報や諸外国との交流の具体化など、より高度な分析が可能になります。とくに、新たに構築された「比較」コンテンツは、絵図の先祖ともいうべき原図に対しての多角的なアプローチを可能にするデジタル技術であり、現在は失われた原図の情報に迫る研究に寄与していくと考えられます。今後、史料編纂所では絵図の研究を通じて、デジタルアーカイブのさらなる機能拡充を図っていきます。

あわせて、絵図に記された地名の解読には現在の地域情報・地理情報が不可欠であり、自治体史などの出版が盛んで郷土史への関心が高い沖縄県内の研究成果には、とくに多くを学ぶ必要があります。今回の研究協定によって結ばれた、琉球史と沖縄地域研究の拠点である沖縄県立博物館・美術館との連携は、絵図の内容分析を進めるうえで史料編纂所に大きな力を与えてくれるものです。こうした取り組みは、大学の研究成果を地域・社会に還元しつつ、さらに研究内容を充実させ深化させていく実証例としても意義を持つといえます。

さらに、デジタルアーカイブという利便性の高い公開方法は、広く絵図に接する機会を増やすことにつながり、波及効果の広がりが期待されます。たとえば、スマートフォンを片手に絵図と現代地図と照合しながら現地を歩くことも可能になり、一般の方や学校教育の場、あるいは史跡見学などの観光においても活用できます。デジタルアーカイブを通じて、より多くの方が絵図に親しみを持っていただければ幸いです。

〈関連のプレスリリース〉

「新たなシステムによる絵図画像の公開開始―都城市・東京大学史料編纂所の連携促進による成果の拡大―」(2023/09/20)

「琉球国絵図・倭寇図巻のデジタルアーカイブをHPより公開」(2021/12/07)

〈研究助成〉

本研究は、JSPS科研費「大型絵図類のデータ構造化と関連史料の連携による南西諸島「海上の道」の復元的研究(課題番号:23H00012)」、JSPS同「史料データセンシングに基づく日本列島記憶継承モデルの確立(課題番号:24H00011)」、JSPS「人文学・社会科学データインフラストラクチャー強化事業(課題番号:JPJS00320231001)」の支援により実施されました。

お問い合わせ先

・沖縄県立博物館・美術館

学芸員 大城 直也(おおしろ なおや)

TEL:098-851-5401

E-mail:ooshrny*pref.okinawa.lg.jp(*を@に変更してください)

・東京大学史料編纂所

教授 黒嶋 敏(くろしま さとる)

TEL:03-5841-5969

E-mail:kurosima*hi.u-tokyo.ac.jp(*を@に変更してください)

〈報道に関する問合せ〉

東京大学 史料編纂所 IR・広報室

Tel:03-5841-1615

E-mail:ir*hi.u-tokyo.ac.jp(*を@に変更してください)