書籍名

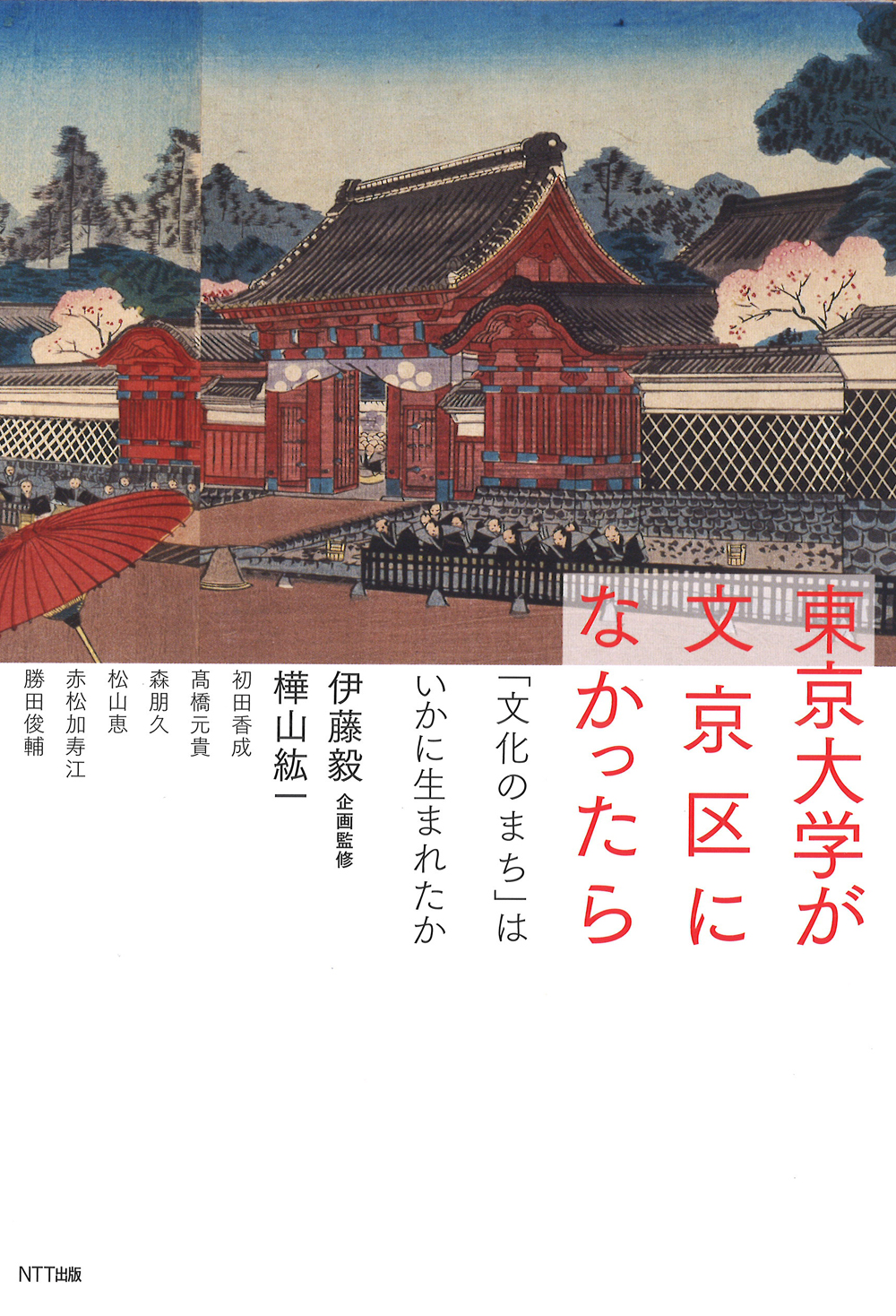

東京大学が文京区になかったら 「文化のまち」はいかに生まれたか

判型など

A5判

言語

日本語

発行年月日

2018年1月19日

ISBN コード

978-4-7571-4344-9

出版社

NTT出版

出版社URL

学内図書館貸出状況(OPAC)

英語版ページ指定

巷では「地域」を対象とする書籍がブームであり、文京区についても複数の書籍が刊行されている。本書がこれら類書と異なるのは、第一に、現在の日本を代表する歴史家であると同時に、長く文京区に在住し地域社会との交流も深い樺山紘一と、日本だけでなくヨーロッパ、アジアも対象に精力的な研究を続け、建築史から領域史へと研究フィールドを拡大してきた伊藤毅との三度に渡る対談を含むことである。第二に、この二人に加え、六人の研究者がそれぞれの問題関心からエッセイを寄せ、かなり多面的かつ自由な枠組みで文京区を論じたことである。

「自由」とは言え、学問的な厳密さが失われているわけではない。本書は、古文書や古地図、各種統計資料を活用した歴史研究であると同時に、聞き取り調査や現地探索の成果も取り入れたフィールドワークの成果でもある。本書からは、以下の諸点が浮かび上がる。

文京区は、坂の多い区として知られるように、そもそも地形が極めて起伏に富んでおり、椿山荘に代表される地形を利用した庭園と邸宅が散見される。その一方で文京区は、一般に想像される山の手住宅地だけではなく、農村としての性格も備えていた。江戸期に遡れば、北関東から食糧を供給する内陸ルートが通過しており、駒込には江戸を代表する青物市場が成立した。また、明治初期の東京区部で最も田畑の面積が多かったのは旧小石川区であった。小石川区が旧本郷区と合体して文京区が成立するのだが、本郷区も江戸期以来東京で最大の味噌の生産地であった。この一方、とくに小石川区は明治以降に急速に脱農村化し、共同印刷や凸版印刷に代表される印刷業において日本有数の地区となる。

文京区のもう一つの特徴として、日本を代表する文教地区であることが挙げられよう。現在、区内には多くの大学が存立している。ただし、その中核をなす東京大学は、起源が神田区に隣接する昌平坂学問所および神田区の開成学校だったように、文京区の南東部に偏った存在である。文教地区としての性格について考えるのであれば、区内に続々と設立された東大以外の大学および、活発だった初等教育を無視することはできない。ただし文京区には、「文教」以外の側面もあった。明治期に東京砲兵工廠が設置され、これは後の後楽園球場や競輪場となった。同じく明治期に講道館も設立されたように、「武京区」の性格もあったことは見落とせないだろう。

文京区の住宅も変遷を辿った。文教地区であることを反映して、文京区は下宿の数において明治後半から昭和初期まで都内最大を誇った。さらに下宿とは別の集合住宅として隆盛を見たのが、戦前日本のホワイトカラーの新住宅として登場したアパートであり、そして戦後、観光業の発達によって特に本郷地区では都内随一とされる旅館街の発達を見た。現在の幹線道路沿いに林立する高層マンションや、山の手の一軒家とは別のストーリーも存在したのである。

(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 勝田 俊輔 / 2018)

本の目次

最初の学校集積地――一ツ橋通町周辺と湯島 伊藤毅

第2章 もし砲兵工廠が小石川になかったら 樺山紘一×伊藤毅

砲兵工廠から後楽園スタヂアムへ (明治期を中心に) 初田香成

印刷製本業の発展と労働者住宅地 (大正・昭和期を中心に) 初田香成

第3章 近郊農村地帯としての小石川・本郷 樺山紘一×伊藤毅

台地に埋め込まれた穴――本郷・湯島の麹室と小石川・白山の地下抗 髙橋元貴

江戸近郊における蔬菜栽培 森朋久

青物市場の成立 森朋久

湯島・本鄕・小石川地区に対する食糧・食材の供給 森朋久

第4章 武家地の変遷と近代の山の手住宅地の誕生 樺山紘一×伊藤毅

江戸から東京への移行と桑茶令――白山における牧啓次郎の桑栽培 松山恵

関口台地の崖と水――集積された近代庭園と邸宅 赤松加寿江

「空中都市」の形成と変容 勝田俊輔

書籍検索

書籍検索