書籍名

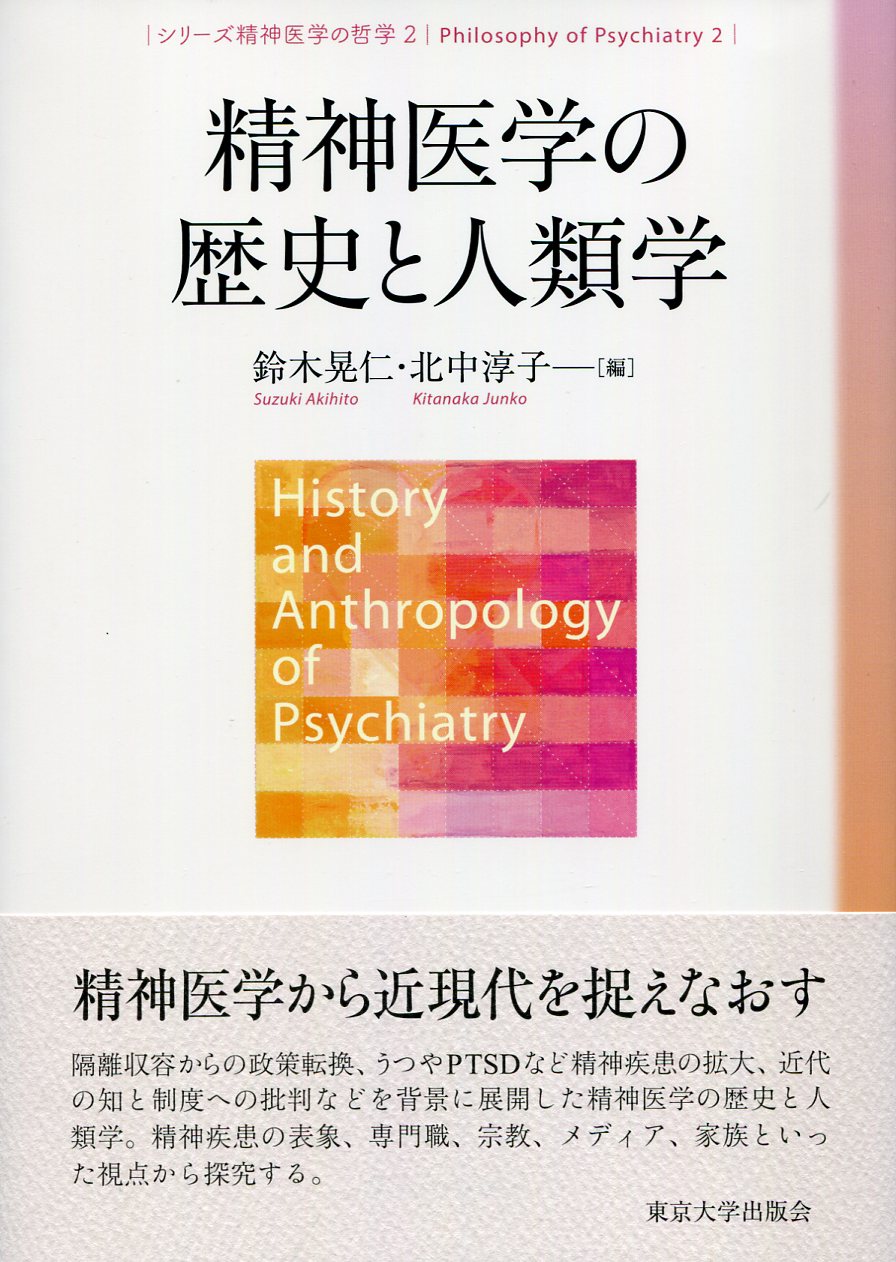

シリーズ精神医学の哲学 2 [全3巻] 精神医学の歴史と人類学

判型など

272ページ、A5判

言語

日本語

発行年月日

2016年9月16日

ISBN コード

978-4-13-014182-6

出版社

東大出版会

出版社URL

学内図書館貸出状況(OPAC)

英語版ページ指定

私が大学に入ったばかりの頃は、青春にふさわしい思想史家であるミシェル・フーコー (1926-1984) に惹きつけられた。『狂気の歴史』『臨床医学の誕生』『監獄の誕生』などの深さと広さと独創性は、当時のフランスの人文社会学だけが持つ魅力を持っていた。

博士課程はロンドン大学に行って新しい医学史を学んだ。それは東京大学にはなかった学問で、医学と歴史学が出会って新しい視点と空間を切り開くものだった。一方には医学という自然科学の学問と医療技術の具体的な実践があり、もう一方には歴史学という人文社会系の学問と実践があり、この二つが絡み合って新しい問題を明らかにするものだった。イギリスにはそのような新しい医学史が広がっていく前進力があった。ウェルカム医学史図書館は研究と展示の場として素晴らしく、教員たちはロイ・ポーター (1946-2002) のような傑出した指導者であり、大学院生やポスドクの若い学者たちが、世界から集まって、多様な方向で新しい医学史を切り開いていた。

そのような新しい医学史では、人文社会科学が、多面的な仕方で、医学と結び付いていた。どの学部に進んでも、その学部の重要な問題を取り上げて、医学や医療と結び付けて考えることができるだろう。ことに、医者・医療者の歴史だけではなく、疾病や患者の歴史は、人文社会科学に特に重要であった。医療者・疾病・患者の三者とその相互作用が、法律、行政、文化、経済、社会、環境の視点の中で研究されていた。

私自身も、ロンドン大学の大学院などで学んだ家族の歴史の視点で精神病院と家族の関係を書くことができたし、慶應義塾大学の経済学部で教えている期間に、疾病と経済史とを結びつけることができた。前者は 2006年にカリフォルニア大学出版局から上梓したMadness at Homeとなり、後者は2011年にラウトレッジから共著で出したReforming Public Health in Occupied Japanとなった。また、2016年に共編して東京大学から出版した『精神医学の歴史と人類学』の論文では、慶應日吉の同僚から学んだ文学の視点を、医学史の研究に含める試みをした。

医学史にとどまらず、これからの新しい学問にとって重要なことは国際的な営みであろう。これからの私たちは、日本語だけでなく、現在の国際言語で発表されて、国際的な議論をする一員となるだろう。学生は、国際言語で蓄積された視点を理解して、それをもとに国際言語でエッセイを書き、議論の知的な水準が高く保たれ、世界にとって有効な実践を行うことが可能になるだろう。東京は伝統的に国際的な前進力を持つ。それを意識すれば、東京大学の教員と学生は、学問において、知的で実践的な国際的な拠点を作り出すだろう。医学史はそれを支える一つの流れになると信じている。

(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 鈴木 晃仁 / 2021)

本の目次

第1章 総論――精神医学の歴史と人類学(鈴木晃仁・北中淳子)

第1部 精神医学の歴史

第2章 精神疾患の声の歴史――近代日本の精神科臨床と文学(鈴木晃仁)

第3章 専門職間闘争における精神科医――19世紀末の英米における業域の拡大(高林陽展)

第4章 精神医学と精神療法における宗教――探究のための枠組み(クリストファー・ハーディング/石渡崇文・高林陽展 訳)

第5章 精神医学とマスメディアの近代――20世紀初頭日本の新聞メディアを事例として(佐藤雅浩)

第2部 精神医学の人類学

第6章 文化と病いの経験(江口重幸)

第7章 精神医学による主体化――精神療法とバイオロジーの人類学(北中淳子)

第8章 日本社会における精神医学の権限と家族(エイミー・ボロヴォイ/安斎恵子 訳)

第9章 人類学・精神医学・科学――PTSDにおける記憶の生成(アラン・ヤング/南学正仁・北中淳子 訳)

関連情報

Eric Carlson Award, History of Medicine (Cornell University 2014年5月)

(著作 Madness at Home (2006) に対して)

義塾賞 (慶應義塾大学 2007年9月)

書評:

廣川和花 評 (『科学史研究』No.284 2018年1月号)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0788WV24Q/

久住一郎 評 (『精神神経学雑誌』199巻3号 2017年)

https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1190030212.pdf

シンポジウム:

シリーズ「精神医学の哲学」刊行記念 (東京大学 2017年3月5日)

https://utcp.c.u-tokyo.ac.jp/events/2017/03/post_138/

ワークショップ:

精神医学の歴史と人類学ワークショップ (慶應義塾大学 2017年2月26日)

https://www.gsl.keio.ac.jp/events/2017/2/26/75-19721/index.html

書籍検索

書籍検索

eBook

eBook